Ocean Newsletter

第219号(2009.09.20発行)

- アイルランド国立大学ゴールウェイ校 海洋法・海洋政策センター 研究部長/教授◆Ronan Long

- 東京大学大学院農学生命科学研究科特任准教授◆八木信行

- 海洋・東アジア研究会◆冨賀見栄一

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

日本型海洋保護区の特徴と課題

[KEYWORDS] 海洋保護区/コモンズ/海洋基本計画東京大学大学院農学生命科学研究科特任准教授◆八木信行

海洋保護区(MPA)に関する議論が国際的に高まっている。

日本にもMPAと呼べる箇所が数百の規模で存在する。

これらは欧米型のMPAとは特徴を異にするが、アジア型の海洋保護区の見本となる要素を含んでいる。

本件に関し国際社会から幅広い認知を受けるよう努力することが重要である。

海洋保護区を巡る状況

海洋保護区(MPA)に関する議論は、国際的にも高い関心を集めている。

2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)において、MPAの設置や2012年までの代表ネットワークの設置が決議され、また2003年エビアン・サミット(G8)でも2012年までの海洋・沿岸保護地域のネットワーク構築を求めることが合意された。さらには2004年の生物多様性条約COP7も同様に、2012年までの海洋・沿岸保護地域のネットワーク構築を決議した。加えて2005年国連食糧農業機関(FAO)第26回水産委員会は、FAOにおいてMPAに関する技術的ガイドラインを策定する旨を決定し、この動きを奨励する趣旨で複数の決議が国連総会において採択(A/RES/63/112など)などの動きも存在する。また、国際海事機関(IMO)の特別敏感海域(PSSA: Particularly Sensitive Sea Area)指定制度も存在するが、日本では未だ設定されていない。

日本においては、政府が平成20年に閣議決定した海洋基本計画で、「生物多様性の確保や水産資源の持続可能な利用のための一つの手段として、生物多様性条約その他の国際約束を踏まえ、関係府省の連携の下、わが国における海洋保護区の設定のあり方を明確化した上で、その設定を適切に推進する」とされている。

このような状況から考えれば、日本におけるMPAの設定のあり方を明確化する等の作業が、日本の海洋政策における課題の一つとなっていることは間違いない。

日本にはMPAと呼べる箇所が数百の規模で存在する

MPAについては、国際的に合意された唯一の定義があるわけではない。よく使われるのはIUCN(国際自然保護連合)の定義であり、「関連する生態系サービスと文化的価値と共に長期の保全を達成するために仕切られた区域であって、法律その他の効果的な手段で認知され、設定され、管理されている場所(筆者訳)」とされている。また、生物多様性条約COP7においては「海洋および沿岸保護区とは、海洋環境内または近接する区域であって、水や動植物相、歴史的文化的特徴を含み、法律または、慣習を含む効果的な手段で保存されている場所で、当該区域の生物多様性が周辺域よりも高い保護を享受する効果を有するもの(筆者訳)」とされた。ここから見れば、海洋保護区には多様な形態が存在すること、また立入りを禁止するような区域でなくても、動植物の採捕制限を実施している海域はMPAと見なすことが可能であることが分かる。

それでは、日本でこのような海域はどの程度存在するのであろうか。

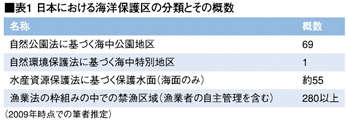

公式な統計はないが、(1)自然公園法に基づく海中公園地区、(2)自然環境保護法に基づく海中特別地区、(3)水産資源保護法に基づく保護水面、(4)漁業法の枠組みの中で漁業者が自主的に設定するまたは調整規則で設定されている禁漁区域といった場所を候補として挙げることができる。また、数については、(1)から(4)を合計すれば、日本全国に数百カ所の規模でMPAが存在することになる(表1参照)。

日本型MPAの特徴とその将来

いずれにせよ、以上の実態を見ると、日本の海洋保護区(ないし保護活動)は、第一に、中央政府からトップダウン的に設置が決定されたものに加えて、沿岸の漁業者というステークホルダー(利害関係者)集団が自主的にボトムアップで設置したものが多いこと、第二に、保護のための保護というよりも、将来的な利用のために資源を保全する性格のものが多いこと、第三には、自然に対し人の手を積極的に加えていく活動が正当なものとして認められていることが、その特徴となっているといえる。

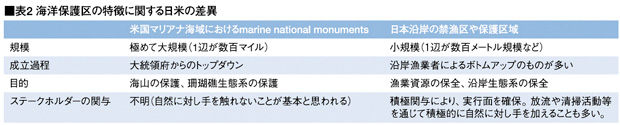

これは欧米型のMPAとはイメージがかなり異なるといわざるを得ない。例えば、米国は、2009年1月に、マリアナ海域など太平洋島嶼域に広大な保護区(marine national monuments)を設定したが、表2に示すとおり、設定手法や規模などにおいて、日米のケースで明らかな違いを見いだすことができる。

結論

以上、日本型MPAは、欧米型とは異なる特徴を有していることが分かった。両者の優劣は紙面の関係上ここでは論じないが、日本型MPAが有する今後の可能性について明らかにしておきたい。

欧米とは異なり、日本では、食糧を海の資源に求めてきた歴史がある。現在でも、食用となる動物タンパク質は、欧米では肉類中心であるのに対し、日本では魚介類がその主要部分を占めている。そのような背景のもと、特に、沿岸海域をコモンズ的な地域共有の生産の場として、地域主導によるボトムアップ的な保護区域設定や、住民参加による海域保全運動、さらには稚魚の放流などの積極関与が発展してきた。

同様にアジアでは、欧米とは異なり、食糧源を海に求める地域が多く、また沿岸域に高密度の人口を抱え、そこに多数のステークホルダーが存在している。アジアの見本となるのは、欧米型よりも、日本型MPAと考えてよいだろう。このため、日本型の保護区を国際社会に発信し、その定義問題などについても積極的な議論を行っていくことが、日本にとって重要な責務となろう。

同時に、日本国内では、(MPAと呼べる箇所が数百存在するとしても)現状に安心することは禁物である。現状の保護区域は、異なる法律を根拠に設置され、管轄も複数の省庁に及んでいる。これらの交通整理は重要な課題である。また、藻場や干潟など、この数10年で4割近い面積が失われたとされているにもかかわらず、制度的に十分な保護を受けていない場所も存在する。この対策についても、検討を行っていくべきであろう。(了)

第219号(2009.09.20発行)のその他の記事

- 日本の海洋基本法に関する欧州の見解 アイルランド国立大学ゴールウェイ校 海洋法・海洋政策センター 研究部長/教授◆Ronan Long

- 日本型海洋保護区の特徴と課題 東京大学大学院農学生命科学研究科特任准教授◆八木信行

- 読者からの投稿 中国第2・第3の海洋勢力 海洋・東アジア研究会◆冨賀見栄一

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌