Ocean Newsletter

第207号(2009.03.20発行)

- 横浜市長◆中田 宏

- 北海道教育大学教育学部札幌校 准教授◆尾関 俊浩

- 名古屋港水族館 顧問、第1回海洋立国推進功労者表彰受賞◆内田 至

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

氷海工学は、今~NRC 海洋技術研究所訪問記~

[KEYWORDS] 氷海水槽/船体着氷/NRC海洋技術研究所北海道教育大学教育学部札幌校 准教授◆尾関 俊浩

北極海沿岸の資源開発にともない、近年海外では氷海工学に注目が集まってきている。

氷海工学、深海工学の分野において世界的に有名なカナダのNRC海洋技術研究所は、巨大な氷海水槽の試験施設を備える。この氷海水槽では、水槽内に氷を張り実機の模型を使って氷海中の性能や氷荷重などの試験がフル稼働で行われている。

はじめに

2008年秋にカナダの東端、ニューファンドランド島セントジョンズにあるNational Research Council Canada, Institute for Ocean Technology(以下NRC海洋技術研究所)を訪問する機会を得た。今回の訪問の目的は、カナダにおける海水飛沫着氷の研究動向を知ることと、近年海外で氷海工学にふたたび注目が集まってきていることから氷海水槽の試験現場を見学することにあった。氷海水槽は、水槽内に氷を張り実機の模型を使って氷海中の性能や氷荷重などを研究するための施設である。日本にも小型の設備が(独)海上技術安全研究所等3ヶ所にある。

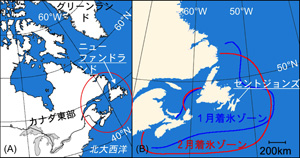

ニューファンドランド島は北緯46度から52度と北海道と変わらない緯度にあり、冬は北岸から海氷に覆われ、夏には遙かグリーンランドから寒流にのって氷山が流れ着く。ニューファンドランド島の周辺海域は好漁場であることで知られているが、世界で有数の着氷ゾーンでもある。図1は大西洋カナダにおいて船体着氷の報告が多い海域を示している。ニューファンドランド島からノバ・スコシアの東岸にかけては厳冬期に多数の船体着氷の報告があり、この海域で漁船、フェリー、補給船、タンカー、砕氷船など多数の船舶が活動していることを物語っている。

NRC海洋技術研究所の水槽施設

(A)カナダ東部とニューファンドランド島

(B)厳冬期の大西洋カナダの船体着氷ゾーン

(1968-1980の統計(Kubat and Tinco, 2005)参照)

セントジョンズはニューファンドランド島の東端に位置し、ニューファンドランド・ラブラドール州の州都である。今回訪れたNRC海洋技術研究所は工学系の研究所として、氷海工学、深海工学の分野において世界的に有名であるが、この町には海洋技術研究所と隣接して、ニューファンドランド・メモリアル大学のMarine Institute(MI)およびOcean Engineering Research Centre(OERC)があり、海洋研究の施設が集まっている。

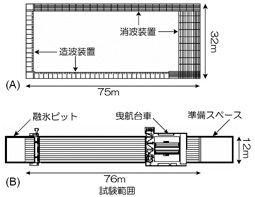

NRC海洋技術研究所は大型研究施設として、200メートル水槽(長さ200m、幅12m、水深7m)、海洋構造物試験水槽(長さ75m、幅32m、水深3.2m)、そして氷海水槽(長さ90m、幅12m、水深3m)※を擁している。今回は海洋構造物試験水槽と氷海水槽(図2)を見学し、ワークショップで測定機器の試運転を見学することができた。海洋構造物試験水槽とは波浪、海流、風といった外力を発生させ、海洋構造物や船体の模型を使って研究するための施設で、ここでは2方向の造波装置を用いて様々な波を発生させられる。氷海水槽は-30℃から+15℃の温度で、5~160mmの氷を用いて曳航試験を行える世界規模の装置である。

訪問の日は両施設とも実験が行われていた。実験風景の写真撮影を希望したが、様々な企業との共同・委託研究が行われていることから写真撮影は不許可であった。ちょうどメモリアル大学の水槽が修理中とのことで、大学の実験も行われていたが、これについても撮影は許されなかった。2000年にオタワのNRC Canadian Hydraulics Centre を訪ねたときには、自由に施設の写真を撮らせてもらった記憶があるので、8年を経てのこの二つの違いが印象的であった。

海洋技術研究所をはじめNRC傘下の研究所はいわゆる国立研究所とは趣を異にしている。日本の独立行政法人に近い組織であり、民間企業、研究機関、政府、大学、軍との共同研究・委託研究を行うほか、研究所独自の研究も行っている。この委託研究にはパートナーとしてOceanic Consulting Corporationという組織が仲立ちし、海洋技術研究所と前出のMIおよびOERCの施設を活用して研究を受託している。このような委託研究が多くなったことが情報漏洩に関するガードを固めさせているのであろう。

氷海水槽の稼働率が増加

(A)海洋構造物試験水槽 (B)氷海水槽

海洋技術研究所所長メアリー・ウィリアムス博士にうかがったところ、これら三つの水槽はたいへん稼働率が高く、向こう6カ月は予約で満杯とのことであった。氷海水槽の稼働率は、以前は他の2水槽に比べて低かったのが、最近は海洋技術研究所のプログラムと委託研究の両方からの試験できわめて忙しい状態が続いているそうである。利用方法は個々の実験を行うというよりも2~3週間程度のプロジェクト研究が主体で、この間は1日2シフト(各8時間)で稼働することとなる。このような稼働状況を鑑みて、海外での水槽需要の高まりを実感するとともに、氷海に関する研究需要が予想外に増加していることを知り興味深かった。北極海沿岸の資源開発は世界経済と連動する課題ではあるが、今後の資源需要増から引き続き開発が進められるものと思われる。世界三大着氷海域の一つバレンツ海(他は、千島列島北部とニューファンドランド島周辺)での資源開発は着実に進んでいる。さらに、近年の観測では北極海夏季の海氷面積が激減し、北極海を通る航路は商業航路として現実味を帯びてきていると言えようが、これまでの研究において指摘されているように、実際に商業航路となるまでには多くの課題を解決する必要がある。

私が研究対象としている着氷については、結氷域が減っても気温帯は着氷条件を満たしており、氷量減少による波浪の増大も着氷を増大させる方向にあるので、航行船舶の増加にともなって着氷被害が増える可能性がある。このような着氷問題を含めた氷海工学は再び世界的には重要度が増しているのではないだろうか。一方、日本では、これほどの需要を抱えている同様施設を耳にしたことがない。日本では多少事情が異なるにしても海外協力など取り組みの如何によっては潜在的な需要を顕在化できるのではと感じた。

おわりに

今回の訪問では海洋技術研究所古参の研究者と話す機会も得たが、以前に比べて「研究」がやりづらいとの嘆きを聞いた。現在のNRCは運営資金流入に直結する研究に重点が置かれる一方で、経費を要する基礎的な研究は時間的にも難しくなっているということであり、このような状況に現場の研究者は必ずしも満足している訳ではない。近年、国立研究所・大学が法人化した日本でも研究者から同じせりふを聞くことが多くなった。日本の研究機関においても研究費を稼ぐプロジェクト研究に重点が置かれるのが昨今の主流であるから、短期的に成果が上がるテーマを選ばざるを得ない。長期的で基礎的な研究テーマはどこでも継続が困難であり、それは若い世代をしっかり育てる素地が失われていくことに他ならない。カナダの水槽試験の隆盛が日本に及ぶことを期待するとともに、それが雪氷工学の研究者育成に繋がってほしいと望みつつ帰途についた。(了)

【引用文献】

Kubat, I., Tinco, G., NRC Marine Icing Database. Proceedings of 11th International Workshop on Atmospheric Icing of Structures, 2005, 6pp.

第207号(2009.03.20発行)のその他の記事

- 世界に誇れる総合港湾を目指して~横浜開港150年からのチャレンジ~ 横浜市長◆中田 宏

- 氷海工学は、今~NRC 海洋技術研究所訪問記~ 北海道教育大学教育学部札幌校 准教授◆尾関 俊浩

- ウミガメからのメッセージ 名古屋港水族館 顧問、第1回海洋立国推進功労者表彰受賞◆内田 至

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌