Ocean Newsletter

第205号(2009.02.20発行)

- 愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 教授◆磯辺篤彦

- 元熊本大学教授◆本座榮一

- プロ野球解説者◆衣笠祥雄

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

江戸時代の西海の鯨捕り

[KEYWORDS] 益富又左衛門/株式会社原形/捕鯨問題元熊本大学教授◆本座榮一

江戸中期から末期に栄えた益富又左衛門の鯨組は、3,000人を越える大企業であった。

それぞれの基地が独立採算制をとり、資金も相互に出資した。

このような経営手法は、危険の分散と利益の配分を考えた合理的なもので、明治以降の株式会社の形態に先んじている。

近代経営の基礎が江戸時代中期には、すでに確立され、明治以降の日本の開国に伴う発展の基礎となった、ということもできる。

畳屋(益富)又左衛門と鯨組

長崎県から福岡県の沖合の対馬海峡付近を西海と言う。ここでは江戸時代中期から末期にかけて大規模に組織した捕鯨が行われていた。江戸時代の西海の捕鯨に関する小説を書いたので、当時の捕鯨を紹介しよう(伊坊榮一、『西海のうねり』※郁朋社、2008)。

平戸藩平戸島の北西端の生月(いきつき)島というところで、1725年(享保10年)に畳屋又左衛門が鯨の突組を興した。最初は突き捕りで毎年10頭から15頭の捕獲があった。その後、工夫に工夫を重ね、浅瀬で待ち構える大型の網舟から左右に網を張り、そこへ鯨を追い込んで突くという方法で一挙に捕獲頭数を増やすことに成功し、始めてから10年で40頭、50頭と捕獲していった。

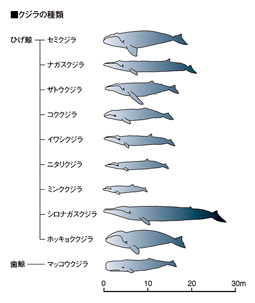

鯨の種類と回遊

西海で捕れた鯨は、セミクジラ、ナガスクジラ、ザトウクジラ、コククジラであった。セミクジラは潮を二筋に吹き、他の鯨は一筋だが、ナガスクジラのように大きい鯨ほど雄大に吹き上げる。西海では捕れないが、他に太平洋を回遊するマッコウクジラがある。他の鯨と違って歯がある。メルヴィルの『白鯨』でエイハブ船長が執拗に追う鯨がこのマッコウクジラである。頭の大きな鯨で脳油という上質の油が取れる。

鯨は、12月になると西海を南下する。これを捕獲するのを冬捕りと言い、子供を産んでから3月から4月にかけて北上する。これを捕るのを春捕りと言う。南下は単体か家族連れで、北上は群れとなる。

大納屋、小納屋制度

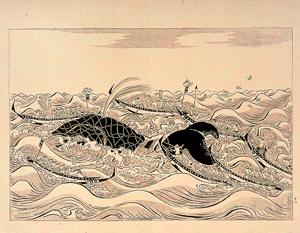

西海の鯨捕り。『勇魚取絵詞』より。

(出典:国立国会図書館貴重書画像データベース)

さて、捕獲頭数が飛躍的に増えた又左衛門の鯨組は、その後も順調に捕獲が増え、最終的に、西海の多くの漁場を益富(旧姓畳屋)家一族の支配下に置き、3,000人を越える大企業となった。ただ、重税のため安い労働力の上に成り立った企業ともいえる。現在の企業における税金と人件費の割合が逆転していた、ともいえる。

捕獲の増加で益富家が考えたことは独立制、分業制であった。それぞれの大納屋という基地が独立し、資金も相互に融通し、処理だけの小納屋の経営を認め、それも独立採算制にした。このような経営手法は、危険の分散と利益の配分を考えた合理的なもので、明治以降に設立された株式会社に先んじている。近代経営の基礎が江戸時代中期には、すでに確立され、明治以降の日本の開国に伴う発展の基礎となった、ということもできる。

西海捕鯨の衰退

享保10年(1725)から安政6年(1859)までの130年間に21,700頭を捕獲し、平戸藩への納付金も77万両、献金が15万両あった。江戸末期に不漁となり、その後、明治7年(1874)に完全に撤退した。当時、ボンブランス銃(鯨の体内に入って爆発する炸裂弾を撃つ銃)で鯨を捕獲したアメリカを中心とした諸外国の捕鯨船が日本近海に乗り出し、このため日本近海に回遊する鯨が急速に減ったためであった。ちなみに、当時の欧米諸国は、すべての部位を活用する日本と違って、鯨油採取のみの目的で鯨を捕った。

現在の捕鯨について

最近、日本の南極海での調査捕鯨が何かと話題になっている。これまでも、IWC(国際捕鯨委員会)での捕鯨国と反捕鯨国のせめぎ合いに環境保護団体までが加わり、政治的にも、社会的にも大きな話題となっている。世界の人口増加は著しい勢いである。やがて、世界中が食糧難の時代となる、という意見と、いや、人口増加は90億人で止まり、技術革新で何とかしのげる、といった意見がある。どちらにしても、備えあれば、憂いなしである。今後、回遊魚のマグロなどと同様に、管理して捕獲する方法が確立されることが望まれる。牧場で飼う家畜と同様である。管理捕獲が可能となるまでは食用として捕獲することは控える、といった判断も必要ではないだろうか。

日本には多くの民族が共生していない。そのせいか、多くの日本人および日本の政治家には世界を見る目が不足している、と感じる。今回の金融危機に見られるように、世界の経済は、一国だけでは機能しなくなっている。日本人には、江戸時代の西海の捕鯨組のように斬新な組織を構築する力もある。さらに進んで、世界を見る力を養うことから、アジアの先進国として説得力に富んだモデルを構築し、アジアに、それから世界に提示することが求められているのではないだろうか。(了)

第205号(2009.02.20発行)のその他の記事

- 東シナ海沿岸の海岸漂着ゴミ予報実験~市民と研究者の協働~ 愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 教授◆磯辺篤彦

- 江戸時代の西海の鯨捕り 元熊本大学教授◆本座榮一

- 海に惹かれて プロ野球解説者◆衣笠祥雄

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌