- 愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 教授◆磯辺篤彦

- 元熊本大学教授◆本座榮一

- プロ野球解説者◆衣笠祥雄

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

東シナ海沿岸の海岸漂着ゴミ予報実験~市民と研究者の協働~

[KEYWORDS] 市民調査/海洋学/コンピュータ・シミュレーション愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 教授◆磯辺篤彦

市民と海洋研究者が連携して、海岸漂着ゴミの削減を目指した研究プロジェクトを実施している。

漂着ゴミ量を計量する市民調査の結果を用いて、海洋研究者がコンピュータ・シミュレーションを行い、ゴミ発生源を逆算するとともに、ゴミ漂着時期を予報する。

さらには、洋上での漂流ゴミ集積水域の特定や、空撮によるゴミ監視技術の確立に取り組んでいる。

海岸漂着ゴミ問題の現在

近年、東シナ海に面した五島や対馬などの島嶼や九州沿岸には、漁具やプラスチック製品、はては医療廃棄物に至るまで様々なゴミが大量に漂着し、各地方自治体はその対応に苦慮している。特に、過疎化が進む地域では、大量の漂着ゴミを拾い集める十分な人口がないため、処理が自治体財政に過度な負担を強いている。

東シナ海沿岸の漂着ゴミについては、これまでも、専門家やNGOによる地道な調査が続けられてきた。しかし、漂着ゴミの削減に向けた国際ルール作りに欠かせないゴミの発生源や漂流経路の推算は、きわめて困難であった。これまでは、ゴミに記載された文字など、わずかな手がかりを頼りに、発生源の推定がなされているのが現状である。経路推算の困難さは、ひとえにゴミが浮遊する東シナ海の海流情報が貧困で、海洋学にこのような社会的ニーズに応えるだけの力量が無かったためである。当然、ゴミ漂着予報など望むべくもなかった。

最近の海洋観測技術の高度化、シミュレーション技術の向上、計算機環境や既存データセットの整備によって、このような社会的ニーズに応えるまでに力量を上げた海洋学の現況を踏まえ、私たちは、平成19年度から21年度まで環境省・地球環境研究総合推進費(D071)の助成を受け、「市民と研究者が協働する東シナ海沿岸における海岸漂着ゴミ予報実験(東シナ海・海ゴミプロジェクト http://www.umigomi.com)」を実施している。本研究プロジェクトの特徴は、これまで地道な調査・清掃活動を続けてきたNGO(クリーンアップ全国事務局)や漂着ゴミ問題に直面する地域住民(五島市)と、海洋学の研究者(愛媛大、東京大、国土技術政策総合研究所、(独)産業技術総合研究所)が連携し、遂行していく点にある。本稿では、プロジェクトのこれまでの成果を紹介しつつ、漂着ゴミ問題の今後の展開について述べてみたい。

東シナ海・海ゴミプロジェクト

プロジェクトの目的の一つは、漂着ゴミが発生する場所や時期の特定である。この情報は、海洋投棄物削減を目指して関係各国(あるいは地域)間で行う協議に欠かせないものとなるだろう。さらにプロジェクトでは、ゴミの漂着時期の予報や、洋上におけるゴミ集積域の特定を目的としている。例えば、予報された時期にゴミ回収船などが集積域に赴くことで、漂着ゴミの効率的な回収が海岸到達前に可能となるだろう。予報が可能になれば、海岸での人的な漂着ゴミ回収に際して、最も効果的な時期を選ぶこともできる。

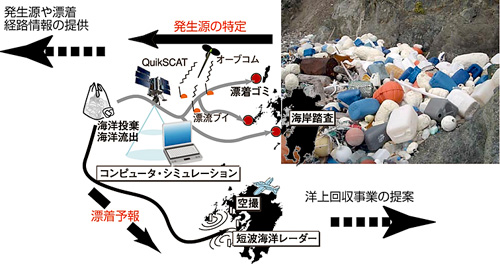

プロジェクトの概略を図1に示す。まず、NGOや地域住民とともに、約2カ月に1度、定点(五島列島/福江島/八朔鼻海岸)での海岸踏査を行い、ゴミの漂着量やその季節変化を明らかにする。文字情報が記載されたペットボトルなどは、発生源と推察される国別に漂着量を見ることも可能である。そして、コンピュータ・シミュレーションを行ってゴミ発生源を逆算し、さらにはゴミの漂着時期の予報に取り組む。さらには、短波海洋レーダーを用いた表層海流観測によって流れの収束域(潮目)を検出し、ゴミが洋上で集積する海域を特定しておく。同時に、セスナ機やデジタルカメラ搭載のバルーンによる空撮や、海岸に設置しているウェブカメラによる漂着ゴミ監視技術を確立させ、これらによって、予報した時期や集積域の精度検証を行う。

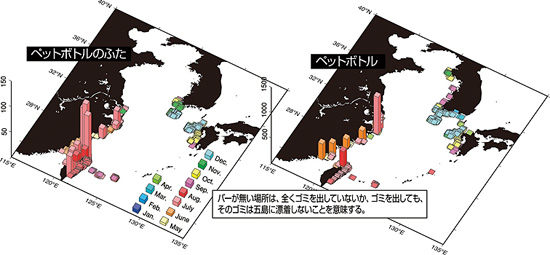

これまでに実施した海岸定点調査によって、延長250m程度の狭い海岸に、冬季には2カ月間で重量にして100~200kgものゴミが漂着することや、発生源と推察される国別の漂着量には明瞭な季節変動がみられることなどが明らかになった。さらに、人工衛星による観測風をシミュレーションに与えて東シナ海の海流を精度良く再現し、これを利用して、海岸での実際のゴミ漂着量データから発生源や発生量を逆推定することに成功した(図2)。現在は、観測風を予報風に切り替え、1カ月程度先の漂着ゴミ量の予報に挑戦している。この他にもプロジェクトでは、ゴミの洋上集積域が時々刻々と位置を変えていく様子を、五島列島の西海岸に設置した4基のレーダーによって監視している。さらには、洋上や海岸に点在するゴミの空撮画像を解析して、移動速度や被覆面積を定量する手法を開発した。

■図1 東シナ海・海ゴミプロジェクトの概要

■図2 シミュレーションで逆推定した、五島に漂着するゴミの各海岸での発生個数。八朔鼻海岸での9~11月における漂着数を1としている。バーの色は、その海岸でのゴミ発生月。

海岸漂着ゴミ問題の今後

私たちは、プロジェクトが、海岸漂着ゴミの削減に向けた施策の良い先行事例になることを目指している。そこでは、私たちが証明しつつあるように、市民と海洋研究者の密接な連携が重要になる。しかしながら、プロジェクトが要求するデータの質を維持するために、今回の海岸調査に要した作業量は膨大なものとなった。このような調査がすべての海岸で実現できようとは思えない。研究者との連携がスムーズでありながら、無理なく継続できる海岸市民調査の在り方を、今後は模索していかねばならない。

一部の先駆的な研究者がすでに指摘しているとおり、漂着プラスチックゴミは、景観を汚すだけではなく、PCBやDDEといった有害化学物質を吸着させ、その運び手となっている可能性が高い。有害化学物質のプラスチックゴミによる輸送の実態解明も、私たちが取り組むべき重要な課題である。

汚染物質の越境環境問題に直面すると、えてして風や海流の上流が加害者で、下流は被害者といった図式に陥りやすい。しかし、海流は大きな渦のように大洋を循環しており、上流や下流が定義できるものではない。実際、わが国の海岸に東アジア各国からのゴミが漂着している一方で、太平洋の島々には、わが国が発生源と推察されるゴミが大量に漂着している。漂着ゴミ問題の解決のためには、海流に面した国々(あるいは地域)が連携して、ともにゴミ投棄量の削減を図らねばならない。そのような認識を各国で共有することが、私たちに課せられた最も大きな課題である。(了)