Ocean Newsletter

第199号(2008.11.20発行)

- 大阪産業大学経営学部長、神戸大学名誉教授◆宮下國生

- 全国離島振興協議会・(財)日本離島センター総務部長◆大矢内 生気(おおやうちせいき)

- 今治市長◆越智 忍

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

物流発展のライフサイクルと海運業の機能革新

[KEYWORDS]世界海運市場/ロジスティクス/国際連携大阪産業大学経営学部長、神戸大学名誉教授◆宮下國生

現在では、海運を含む物流機能は、荷主企業のビジネスモデルの中に、ロジスティクスとサプライチェーンとして組み入れられ、企業内と企業間の物流の一元管理を果たすように進化している。

今後は特に物流発展の地域格差の大きいアジアの抱える課題を解決し、物流の重層的発展を促進するために、一層の国際連携を進めることが重要である。

1.世界海運市場の成立と日本の開国

世界海運市場は、19世紀の後半、1870~80年頃に概ね形成されたといわれている※1。それは1760年ごろに開始し、1830年ごろに完成したイギリスの産業革命が、ドイツ、フランスなどヨーロッパ大陸に普及し、さらにアメリカにも影響が波及し始めた時期に当たる。欧米の工業国は、家内制手工業から工場制機械工業への転換による生産力の進化によって産出された膨大な余剰物資を捌くために、市場を世界に求め、海運業を振興し、航路を拓く必要性に迫られたのである。この間、帆船は次第に蒸気船によって駆逐され、1900年ごろにはほとんど姿を消したといわれている。

黒船が浦賀沖に現れたのが世界海運市場の形成に向かう時期であると見れば、わが国の開国は世界海運史の重要な一駒を形成することがわかる。当時の燃料である石炭の補給基地を兼ねて、日本を世界航路のネットワークに組み入れれば、世界海運市場の形成は著しく促進されるからである。横浜港と神戸港の開港がそれぞれ1859年と1868年、商船三井と日本郵船の創業が1884年と1885年というように、わが国の港湾と海運業が次第に世界に認知され、雄飛していったのである。

このように世界海運市場が形成されて、高々130年程度が経過したに過ぎないが、しかし世界は大きく変化した。その海運業発展の足跡をたどってみよう。それは大きく二つの時期に分かれる。一つは1880~1985年の第1ライフサイクル※2に当たる約100年間である。もう一つはその後の、現在に至る約30年間を経過した第2ライフサイクルである。

2.第1ライフサイクルと海運業の飛躍:市場優位の交通と物流の時代

上海港外高橋コンテナターミナル

第1ライフサイクルでは、帝国主義の発展と崩壊、植民地の解放、南北の対立を経て、空間ネットワークの広がりに基づく市場優位の世界が成立した。第2次大戦後の復興の時期に、わが国では1961~70年を計画期間として国民所得倍増計画を立案し、成功を収めたが、それを支えたのが当初は1963~68年を時限とする海運業再建整備のための臨時措置法、いわゆる海運集約化政策である。この政策は、結局は1985年までの23年間継続し、特に前半の10年は大きな成果を上げた。

政策が成功を収めた大きな理由は二つある。ひとつは製品輸送を担当する定期船における技術革新として特筆するべきコンテナ船の出現のタイミングを先取りしたため、中核体を受け皿とする資本集約投資を他国に比してはるかに効率的に促進することによって、多大の競争優位を築きえたことである。第2の理由は、政策の前半部分が海運業の黄金の20年と呼ばれる1954~74年の期間における空前の活況という好ましい外部環境に支えられたことである。この間、トン・マイルで測定した海運業のサービス生産量の成長率は平均して8.5%にも達し、それはOECDの平均経済成長率4.6%を上回っていた※3。

加えてコンテナ船の出現は、世界標準で規格化されたコンテナを使ったドア・ツウ・ドアのユニットロードシステムへと発展し、異なる輸送モードを利用した国際複合輸送システムというソフト・インフラを構築させるという画期的成果を生み出すとともに、荷主に対してモード横断的な物流という概念を目覚めさせたのである。

天津市教育委員会の荊副主任との学術連携協議

(2008年9月23日)

3.第2ライフサイクルにおける海運業の変貌:企業重視の戦略物流時代

海運業の第2ライフサイクルが開始する1985年ごろは、世界経済の大きな転換期に当たっている。まずアジア経済の台頭である。NIES、ASEAN についで中国の経済が離陸発展期を迎え、企業の直接投資が一段とアジアに集中し、アジア出入貨物が急激に増大した。2006年の世界コンテナ港湾ランキングにおいて、上位6港はすべてアジア諸港である※4。物流が新興国を巻き込んでグローバルに拡大する中で、経済活動を一国内で閉鎖的に完結させようとする先進各国の規制政策はその使命を終えたのである。

この環境変化を受けて世界の潮流となったのが規制緩和政策である。本来の目的は、米国の財政赤字を払拭するための企業の改革環境作りにあったが、これが交通・物流時代をグローバル規模で一変させ、一気に荷主企業優位の下で、企業内の調達・生産・販売に伴う物流と情報流を、トップマネジメントの管掌の下で一元管理するというロジスティクスを基軸とする戦略物流時代を到来させることになった。さらに現在では、企業間で調達・生産・販売を一元管理するサプライチェーン・マネジメントの段階に入っている。

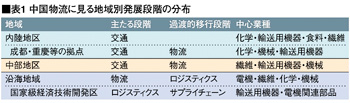

物流は、今や荷主の成果を大きく左右するコアビジネスになっている。海運業もそれを受けて、キャリアとしての伝統的な海上輸送業務にとどまらず、荷主のロジスティクス業務を全体として担う戦略的パートナーへと変貌した。もっとも中国のように、物流発展の地域格差が大きな国では、交通、物流、ロジスティクス、サプライチェーン・マネジメントの重層的発展をリアルタイムに見ることができる※5。沿海地区の国家級経済技術開発区では最先端の段階に達しているけれども、奥地の内陸地区では未だ交通の段階にある。

中国に見られるこのような発展段階の分布図は、アジア地域において一般に見られるものであり、例外ではない。そのためアジアでは、物流の発展を法体系・制度・規格などの面でどのように整備し、標準化するかが喫緊の課題である。今年度第3回目を迎える日中韓物流大臣会合などはその格好の調整の場であり、このようなアジアを基盤とする国際連携が学術交流面でも今後大きく実を結ぶことが期待される。(了)

第199号(2008.11.20発行)のその他の記事

- 物流発展のライフサイクルと海運業の機能革新 大阪産業大学経営学部長、神戸大学名誉教授◆宮下國生

- 離島航路の確保と離島への定住促進による国境域管理を 全国離島振興協議会・(財)日本離島センター総務部長◆大矢内 生気(おおやうちせいき)

- "海事都市今治"の取り組み 今治市長◆越智 忍

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌