Ocean Newsletter

第192号(2008.08.05発行)

- 文部科学省研究開発局海洋地球課長、現科学技術・学術政策局調査調整課長◆近藤秀樹

- 西南学院大学法学部教授◆古賀衞(まもる)

- ヨットデザイナー、「ベンガル」セーリングチーム所属◆大橋且典

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム

[KEYWORDS] 海洋資源/賦存状況/探査機文部科学省研究開発局海洋地球課長、現科学技術・学術政策局調査調整課長◆近藤秀樹

文部科学省では、平成20年度より、海洋研究開発の一環として、海底熱水鉱床やコバルト・リッチ・クラスト等の海底鉱物資源、メタンハイドレート等の海洋エネルギー資源の賦存量を高精度で把握するためのセンサー等の基盤ツールを研究開発するプログラムを実施する。プログラムの概要について紹介する。

はじめに

わが国は四方を海に囲まれ、世界第6位の広さの領海と排他的経済水域を有する海洋国家である。平成19年4月に成立したわが国の基本理念を定めた「海洋基本法」では、「海洋の開発及び利用が我が国の経済社会の存立の基盤であることに鑑み、その積極的な開発及び利用が行われなければならない」、「海洋の開発及び利用が適切に行われるため、海洋に関する科学的知見の充実が図られなければならない」ことが謳われるなど、海洋を適切に開発・利用すること、さらにはそのための科学的知見の充実が求められている。

近年、資源開発の観点からわが国周辺の海洋の調査が積極的に行われはじめており、日本周辺の深海底には、海底熱水鉱床やコバルト・リッチ・クラスト等の鉱物資源やメタンハイドレート等のエネルギー資源が多量に埋蔵されている可能性が明らかになってきている。このような中、産官学が連携して海底資源の探査に関する研究開発を推進することが重要である。

しかしながら、海洋資源の賦存量や賦存海域、分布状況など、これら海洋資源に関する基盤的な情報は乏しく、また、これらの情報を得るためのセンサー等の技術開発も十分ではない。このため、文部科学省では、オールジャパンで取り組むべき海洋研究開発の一環として、競争的研究資金制度「海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム」を平成20年度から立ち上げ、わが国における海洋資源開発に資する有益な情報を提供するための基盤となる国産のセンサー等ツールに関する技術開発を行うこととした。

「海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム」の概要

前述のとおり、海洋資源に関する基盤的な情報は少なく、これらを得るためのセンサー等の開発も十分ではない。資源の賦存量(存在量)を正確に把握するためには、試験掘削および船舶上からの計測だけでなく、海底および海底下の状態を物理的・化学的に高精度で計測し、それらの情報を総合的に解析することが求められるが、現状の技術では賦存量を高精度で計測することが難しい。

このため、「海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム」では、まず1stステージ(平成20年度~平成22年度)として、既存のセンサー等では精度が不十分なため、資源の賦存状況をより高精度かつ詳細に把握することを目的に、海底地形、海水中の化学成分、海底下の地質構造等の各種センシング技術を開発することを目指す。

開発のターゲットとしているのは、熱水鉱床とコバルト・リッチ・クラスト等の鉱物資源であるが、これら研究開発により得られた海底および海底下の計測技術に関する成果は、様々な海洋探査に応用可能なものになると考えられる。

本プログラムは、大学等が有する基礎的な研究や要素技術を核として実施し、(独)海洋研究開発機構が有する既設インフラを最大限活用するとともに、実際の資源探査を行う(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構から、情報利用者としての助言を受けるなど、関係機関との連携のもと実施する。

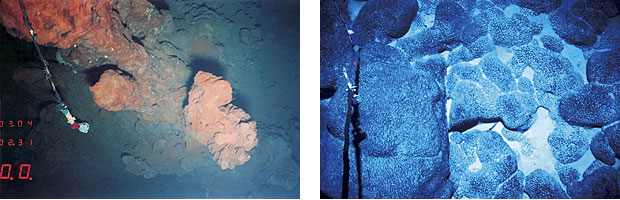

左/海底熱水鉱床(北フィジー海盆)=海底熱水鉱床は、海底面から噴出する熱水から金属成分が沈殿してできた銅、鉛、亜鉛、金、銀等からなる多金属硫化物鉱床で、チムニー、マウンドを形成している。東太平洋海膨、大西洋中央海嶺、南太平洋北フィジー海盆、伊豆小笠原などの海底拡大軸や背弧海盆に分布している。

右/コバルト・リッチ・クラスト(中部太平洋)=マンガン団塊と類似の鉄・マンガン酸化物で、海山の斜面や頂部の玄武岩等の基盤岩を厚さ数mm~数10cmでアスファルト状に覆っている。特にマンガン団塊に比べてコバルトの品位が3倍程度高く、また微量の白金を含むのが特徴である。(写真提供:(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構)

1stステージにおいて実施する研究課題は以下の4つである。

(1)海底位置・地形の高精度計測技術の開発

海底資源開発にとって基盤となる、海底における位置や地形情報を高精度で計測するための技術開発を行う。既存の計測精度を向上させ、海底熱水鉱床域における微細な構造(例えば、海底位置:水平方向数cmの精度)まで取得できるセンサー等のツールを開発し、海底資源探査に有用な情報の提供につなげる。

(2)海水の化学成分の高精度計測技術の開発

海底熱水鉱床等から湧き出す海水中に含まれる化学成分を総合的かつ高精度で計測するための技術開発を行う。既存の計測機器の高精度化や小型化、長時間化を図り、複数の化学成分(鉄、マンガン等の金属元素、硫化水素等)を同時に長時間、高感度で計測できるセンサー等のツールを開発することで、主に海底熱水鉱床の探査に有用な情報の提供につなげる。

(3)海底下の構造の高精度計測技術の開発

1、海底熱水鉱床域等における海底下の構造の高精度計測技術の開発

海底熱水鉱床、メタンハイドレートの賦存量の把握に不可欠な海底下の情報を取得するため、海底下100m程度までの三次元構造を高精度で計測できるセンサー等のツールを開発する。電磁気的手法、音響的手法、ボーリング調査結果等から総合的に海底下の地質の詳細な三次元構造を取得し、海底資源の賦存状況の把握に資する情報を取得することにつなげる。

2、コバルト・リッチ・クラストの厚さの高精度計測技術の開発

既存のセンサー等では困難である、コバルト・リッチ・クラストの厚さを高精度で計測できるセンサー等のツールの開発を行う。コバルト・リッチ・クラストは、厚さが数cm~数十cmであり、また、斜面に付着した状態で存在しているため、その計測が難しく、これまで賦存状況を把握するための実用的なセンサーが存在しなかった。本課題では、コバルト・リッチ・クラストの厚さをcm単位の高精度で計測できるセンサーの開発を目指す。

これら各課題における研究開発によって海底下の地質構造等の各種センシング技術におけるボトルネックの解消や高度化を図り、後半2年間(平成23年~24年度)において2ndステージとして、開発したセンサー等の実用化に向けたパイロット調査等を行う予定である。

おわりに

わが国は資源に乏しいといわれるが、今後の持続可能な資源の開発や国内産業の発展には、日本周辺に存在している海洋資源をいかに利用していくかが鍵となっていく。今般、海洋基本法が成立し、海洋科学技術の推進およびその成果の普及の重要性が位置づけられた。今後とも、大学等との連携を図りながら、海洋の開発および利用に向けた研究開発を推進し、科学的知見の充実に努めていきたい。(了)

第192号(2008.08.05発行)のその他の記事

- 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム 文部科学省研究開発局海洋地球課長、現科学技術・学術政策局調査調整課長◆近藤秀樹

- 大陸棚延伸問題の背景 西南学院大学法学部教授◆古賀衞(まもる)

- 太平洋を走る3本のヨットレース ヨットデザイナー、「ベンガル」セーリングチーム所属◆大橋且典

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男