Ocean Newsletter

第190号(2008.07.05発行)

- (社)海洋産業研究会常務理事、海洋政策研究財団理事◆中原裕幸

- NTTワールドエンジニアリングマリン(株)代表取締役社長◆高瀬充弘

- 歴史小説家◆植松三十里(みどり)

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

200海里水域の総合的管理について ~EEZ基点離島、洋上基地、飛行艇の活用~

[KEYWORDS] EEZ基点離島/洋上基地/飛行艇(社)海洋産業研究会常務理事、海洋政策研究財団理事◆中原裕幸

海洋基本法の理念の一つに「海洋の総合的管理」があり、海洋基本計画でも「海洋の総合的管理」が掲げられている。

わが国の200海里水域の管理には、EEZ基点離島、洋上基地、飛行艇の活用が重要である。

「管理する」とはどういうことか?

昨年7月20日に施行された海洋基本法の理念の一つに「海洋の総合的管理」(第6条)がある。そして今年3月18日に閣議決定された海洋基本計画でも、第1部の基本的方針で「5.海洋の総合的管理」が掲げられているが、そのなかで管理とは、適切な状態を保つ、利用を促進する、秩序を維持する、の三点であるとしている。

ところで、管理するとは具体的にはどういう意味だろうか? その意味を理解するうえでは、いくつかの英語表現が手助けをしてくれる。日本語の「管理」の語感としては、規制する、というイメージが強いが、これはRegulate、Controlが該当する。Law Enforcementも、法執行というきちんとした訳語があるが、法制度の枠をはめてこれを実行させるという意味で、管理の範疇に入るであろう。Administrationも適語の一つである。海外ではGovernanceやStewardshipという語も用いられる。そしてもっとも一般的にはManagementがある。Resource Management、Environment Management、Coastal Zone Management、Ocean Managementなどの用例があり、やはりこれが最適の語であろう。しかし、管理の意味としては、以上のすべての側面を包含していると考える必要がある。つまり、鵜飼いの鵜匠のように、資源や環境など様々な側面の政策を束ね合わせて(integrateして)、"適切状態保持・利用促進・秩序維持"、あるいは、"知る・守る・利用する"、といった理念や戦略のもとで取り組むことが「管理」の意味ではなかろうか。

ちなみに、海洋基本法第6条の見出しの英語はComprehensive Governance of the Oceansとなっている。ここはIntegrated Managementの方が適当ではないかという意見があるが、筆者もこれに与するものである。

EEZ基点離島の重要性とその活用

●経団連意見書「21世紀の海洋のグランドデザイン」(2000)提言による海洋管理と資源開発調査・海洋観測等の機能を具備した洋上基地の想定位置。

●(社)海洋産業研究会およびマリンフロート推進機構の連名提言(2007)による洋上へリポート基地構想の位置と、その洋上ヘリ基地と離島とを結んだ高性能ヘリによる無給油での海洋管理飛行ルート。

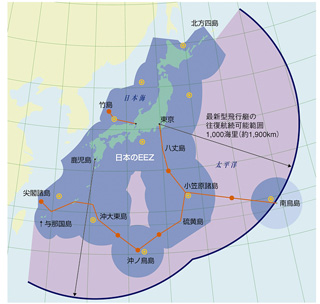

さて、わが国の領海と排他的経済水域(EEZ)を合わせた200海里水域面積は約447万km2で、世界第6位を誇っていることは周知のとおりである。その広大な面積を支えているのは、島嶼(とうしょ)国家(archipelagic state)たる日本領土の島々である。たとえば、飛び地的に存在する南鳥島や沖ノ鳥島の場合、その周囲に約40万km2以上のEEZをほぼ丸々確保できる。地図上の見た目では認識しにくいが、実はいずれも日本の国土面積約38万km2よりも広い。そして、相対国や隣接国との間の中間線では目立たないものの、東シナ海や日本海にもEEZの基点となる離島があってEEZ中間境界線の膨らみ部分がある。また、太平洋側の200海里の範囲を示す線が弓なりに膨らんだ線のつながりで形成されているのは、基点となる日本の島が点在するからである。こうした遠隔離島を「国境離島」と表現する向きもあるようだが、ここでは「EEZ基点離島」と呼ぶことにしたい。

そうしたEEZ基点離島の例としては、太平洋のなかでは、伊豆諸島のベヨネーズ列岩、須美寿島、孀婦岩(そうふいわ )、小笠原諸島では西之島、硫黄島(以上、東京都)、さらに、沖大東島がある。東シナ海では言わずと知れた尖閣諸島の他、硫黄鳥島(以上、沖縄県)、男女群島(長崎県)などがあり、日本海では竹島(島根県)はもちろん、久六島(青森県)などがある。ほとんどが無人のこうしたEEZ基点離島は、あわせて25前後あるとされる。

こうしたEEZ基点離島の積極的な活用こそが広大な200海里水域の管理の基礎であることは多言を要しない。

洋上基地および飛行艇の活用を

浮体式洋上へリポート基地の概念図

航続距離:4,500km以上、最大離着陸重量:47.7ton、最大離着水重量:43.0ton、最大離水距離:280m、最大着水距離:310m、制限波高:約3m。 (写真提供:新明和工業(株))

その活用方策であるが、有人離島であるならば、住民の福祉や生活の利便性向上のための施策がそのまま海洋の管理につながる。なにしろ国民が居住し、生活や産業があり、行政が行われているからである。無人離島の場合は、島の陸上部または周辺海域部での何らかの施設整備と諸活動が、海洋管理の基礎につながる。しかし、港湾あるいは滑走路などの施設を整備するにしても、資機材を本土から船で長距離輸送しての外洋工事という膨大なコストが伴う。また、島が岩状の場合は、陸上部にそもそも施設整備ができない。そうした場合、島の周囲の領海あるいはEEZ内に洋上基地を設置して活用することが真剣に検討されてよい。特に浮体式の場合、本土で建造して現地へ曳航して係留すればよく、問題が発生した場合は移動可能である。構造形式や上載施設などのコンセプトも設置海域や使用目的によって、有人無人、大小様々なバリエーションが考えられてよい。

ともあれ、海洋基本計画で言うところの、平成20年度中に策定予定の「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画(仮称)」も、「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針(仮称)」も、さらには「新しい構想の推進システムの構築」も、こうした洋上基地の活用という観点からも内容の充実が図られることを期待したい。

さらに、海洋管理にとって有力な機能を期待できるのが飛行艇である。国産の最新型飛行艇は、外洋の波高3mの条件下でも海面上300m前後の長さで離着水できるという、世界でも類を見ない性能を誇るスグレモノである。離島や洋上基地を考慮に入れないとしても、EEZのどこの海域にでも飛行艇なら1日の往復フライトでカバーできる。しかも現場海域で着水できるので、海難救助はもちろん、人員物資補給、海洋調査の支援、独自の海中観測などの諸作業も実施できる。航空機やヘリコプターでは上空からの管理業務しかできないが、飛行艇は着水することができるので、海面上にわが国のプレゼンスを示すことが可能である。

海洋の総合的管理すなわちわが国の200海里水域の管理にとって、国、地方自治体、大学・研究機関等の船舶やブイ等による経常的な海洋管理業務はもちろんだが、EEZ基点離島、洋上基地、飛行艇を活用すること、そして、そうした方策によってわが国の海洋管理の意思を目に見えた形で重層的に示すことが重要ではなかろうか。(了)

第190号(2008.07.05発行)のその他の記事

- 200海里水域の総合的管理について ~EEZ基点離島、洋上基地、飛行艇の活用~ (社)海洋産業研究会常務理事、海洋政策研究財団理事◆中原裕幸

- 海洋基本計画と情報の"海底"輸送の確保 NTTワールドエンジニアリングマリン(株)代表取締役社長◆高瀬充弘

- 知られざる幕府海軍総裁・矢田堀景蔵 歴史小説家◆植松三十里(みどり)

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男