Ocean Newsletter

第189号(2008.06.20発行)

- 国連環境計画 北西太平洋地域海行動計画 地域調整部総務担当官◆馬場典夫

- 九州大学応用力学研究所所長◆柳 哲雄

- 日本鯨類研究所顧問◆大隅清治

- ニューズレター編集委員会編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

ホエールウオッチングと捕鯨は共存できる

[KEYWORDS] 捕鯨/ホエールウオッチング/資源管理日本鯨類研究所顧問◆大隅清治

ホエールウオッチングと捕鯨とは共存でき、保護と利用が両立する。

その具体例を示したい。われわれは、鯨類資源を調査・保護しながら、種々の形で人類の福祉のために有効に利用し、持続的な資源管理をするべきである。

ホエールウオッチングと捕鯨

人間が鯨類を捕獲して利用する営みは、太古からなされてきたが、国際捕鯨委員会(IWC)によって商業捕鯨が一時停止になって以来、捕獲しないで利用するホエールウオッチングが産業として成立し、世界的に盛んになってきた。多くのホエールウオッチングが現在、島の周辺や大陸の海岸近くの海で冬に繁殖場を持つ鯨種を対象にして行われている。それは、それらの鯨種がそのような環境に密集する性質があり、暖かく、交通の便が良いため、人がクジラに接近して、観察する機会が多いからである。

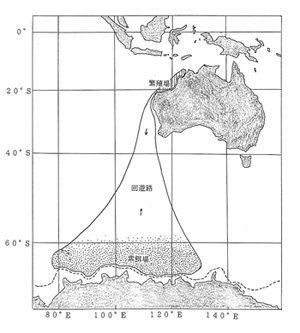

そのような鯨種とホエールウオッチングの場として、カリフォルニア半島のコククジラ、ハワイのザトウクジラ、アルゼンチンのミナミセミクジラなどが、世界的に有名である。日本でも、沖縄(図1)と小笠原で冬季に、ザトウクジラのウオッチングが盛んに行われている。

しかし、ナガスクジラやマッコウクジラのような種類では、繁殖場が外洋域に存在し、しかもそこではクジラが分散していて、ウオッチングには適当でないので、それらの鯨種の繁殖場でのウオッチングは、ごく一部の地域を除いて、産業として存在していない。

一方、鯨類の索餌場は、南北両半球とも夏季を中心にして、寒帯海域で形成される場合が多い。寒帯の夏には、クジラの餌生物が豊富に発生し、クジラがそこに密集するので、昔から捕鯨場となっているが、ホエールウオッチングには不向きである。例えば、カリフォルニア系のコククジラは、夏季にベーリング海の北部に索餌場が形成され、そこで捕鯨が太古から今に至るまで先住民によって行われている。図2に示すように、豪州の北西海岸で冬季に繁殖場が形成されるD系統のザトウクジラも、夏季には南極海の東経80度から130度の海域に回遊し、そこが索餌場となっている。そして、この鯨種の捕獲が禁止された1963年までこの海域で母船式捕鯨が盛んに行われていた。

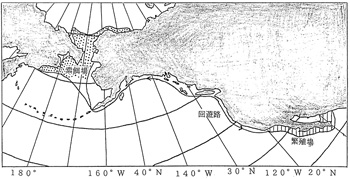

コククジラの実例

北太平洋東側の沿岸域に生息するカリフォルニア系のコククジラは、冬季カリフォルニア半島の礁湖で繁殖し、夏季にベーリング海北部で索餌し、その間を岸に沿って回遊している(図3)が、19世紀の中頃から欧米の捕鯨船が大挙してこの海域に進出してから、乱獲のためにたちまち資源が悪化して、20世紀の初めには"幻のクジラ"といわれるほどにまでなった。しかしその後、商業的な捕獲を禁止して保護に努めた結果、1960年代には資源の回復が顕著になった。そして、回遊途上の南カリフォルニアでホエールウオッチングが研究者によってその年代に開始され、やがて1970年代には産業として発展し、繁殖場のカリフォルニア半島にまでウオッチングの場が拡大して、現在に至っている。

一方、索餌場と回遊路においては、20世紀に入っても、先住民によって同じ系統のクジラを対象にして捕鯨が細々と続けられてきたが、IWCは1986年の商業捕鯨の一時停止以後、この種の捕鯨を「先住民生存捕鯨」と定義して、捕獲割当量を設定し、資源の回復に伴って、捕獲割当量を増加させ、現在ではそれが年間140頭とされ、ロシアで135頭、米国で5頭の捕獲が許されている。

このようにして、カリフォルニア系コククジラは、ホエールウオッチングと捕鯨の2つの方法で人間に利用されているにも拘らず、資源量は年々増加し、この系統のクジラの環境収容量である22,000頭近くまで増えており、現在ではクジラが増え過ぎたために餌不足となり、死亡して海岸に打ち上げられる個体の数が年々増えている状態にある。これは、ホエールウオッチングと捕鯨とは、対立することなく、共存でき、鯨類の保護と利用が両立することを示す具体的な例である。

ホエールウオッチングと捕鯨の共存

日本が南極海で推進している鯨類捕獲調査において、D系群のザトウクジラを研究標本として50頭採集する計画に対して、昨年末に豪州が猛烈な反対の声を挙げて、世界的なニュースとなった。この国では、人々がこのクジラの資源状況と利用の仕方について正しく理解していないのを残念に思う。日本政府はIWC議長の要請を受けて、来年までにIWCが正常化することを期待して、それまでの間この鯨種の捕獲調査を延期した。

ザトウクジラが属している生物資源には、鉱物資源と違って、再生産力がある。日本が調査の対象として計画しているザトウクジラのD系群の資源量は、現在32,000頭と推定され、しかも年間10%以上の割合で急速に増加しつつあることが、日本が南極海で、豪州が大陸西岸で、それぞれ独立に実施している目視調査によって、一致して示されている。

カリフォルニア系のコククジラは現在約21,000頭であり、それからIWCの許可の下で年間140頭(0.7%)の枠内で捕獲しており、しかも、資源は増加している。これと比較すると、ザトウクジラの場合、日本の南極海における調査計画では、D系群の資源量から2年間に50頭ずつ(年間0.08%)の捕獲が、資源に悪影響を与えないことは明白である。

豪州では、日本の捕獲調査がホエールウオッチング活動を妨害すると心配しているようだが、上に示したように、そのような心配が生ずることは決してないばかりでなく、捕獲調査の結果は、この鯨種の生物学的知識を向上させて、彼らのウオッチング産業の健全な発展にも貢献できるのである。

捕鯨に反対する勢力は、ホエールウオッチングが捕鯨の代替になると宣伝しているけれども、両者は共存できるばかりでなく、世界の食糧危機が現実の問題となっている現状にあって、広大な海の生物生産力を活用する一環として、捕鯨の重要性は益々高まっている。われわれは鯨類を生物資源として合理的に管理しながら、種々の形で人類の福祉のために有効に利用するべきである。

私は「ザトウクジラを対象にして、豪州ではウオッチングを、南極海では捕鯨をしよう!」と世界の人に強く呼びかけたい。(了)

第189号(2008.06.20発行)のその他の記事

- 海洋環境保全に向けた周辺国との協力の推進 国連環境計画 北西太平洋地域海行動計画 地域調整部総務担当官◆馬場典夫

- 世界における沿岸海域観測体制 九州大学応用力学研究所所長◆柳 哲雄

- ホエールウオッチングと捕鯨は共存できる 日本鯨類研究所顧問◆大隅清治

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌