Ocean Newsletter

第189号(2008.06.20発行)

- 国連環境計画 北西太平洋地域海行動計画 地域調整部総務担当官◆馬場典夫

- 九州大学応用力学研究所所長◆柳 哲雄

- 日本鯨類研究所顧問◆大隅清治

- ニューズレター編集委員会編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

世界における沿岸海域観測体制

[KEYWORDS] Coasatal GOOS(沿岸GOOS)/GRAs/赤潮九州大学応用力学研究所所長◆柳 哲雄

PICO(統合的沿岸海域観測のためのパネル)の会合は、これまで各国の各海域で個別・独立に行われてきた沿岸海洋学が、今や世界的な基準のもとで、相互比較が可能なやり方で行われ、相互にその成果を役立てる時代になっているということ、研究を支えるoperational(業務的)な観測体制も世界の枠組みの中で立案・実行される時代になっているということを示唆している。

PICOの開催

PICO(Panel for Integrated Coastal Observation:統合的沿岸海域観測のためのパネル)の1回目の会合が2008年4月10~11日、パリのユネスコ別館で開かれた。PICOはGSSC (GOOS (Global Ocean Observing System:全球海洋観測システム)Scientific Steering Committee(科学委員会))の下部組織として、1)Coastal GOOS(沿岸GOOS)を実行していく上で今後何が必要か、2)沿岸海域で海洋観測を行っている他の国際組織、例えば、LOICZ(Land-Ocean Interaction in Coastal Zone:沿岸域における陸域・海域相互作用)やLMS(Large-scale Marine ecoSystem:大規模海洋生態系)などと、どのような連携が必要か、3)Coastal GOOSのパイロット研究をどこでどのように行えばよいか、4)沿岸海域の海洋観測に関する教育活動をどのようにして行えばよいか、5)どのようにPICOを進めていけばよいか、などの問題に対して、GSSCに答申を出すことを目的に設けられたもので、アメリカ・フランス・オーストラリア・ブラジル・フィリピン・ナミビア・日本から海洋物理学、海洋化学、海洋生物学、衛星海洋学、海洋計測学など異なる専門の沿岸海洋学者8人が出席した。

会議の経過

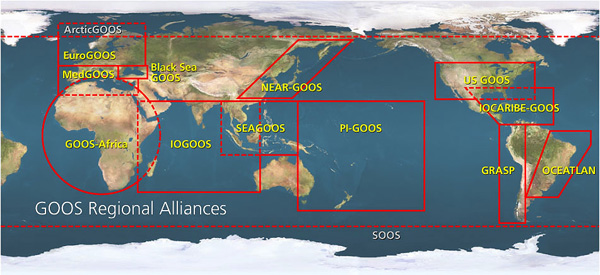

4月10日(木)の午前はGSSCとPICOの合同会議で、GRAs(GOOS Regional Alliances:GOOS地域連合、具体的にはNEAR(North East Asia Regional:北東アジア地域)GOOSのような地域活動の連合、図参照)、Arctic GOOS(南極GOOS)、ChlorOGIN(Chlorophyll-a Observation Globally Integrated Network:衛星からクロロフィルを観測する世界統合ネットワーク)に関するそれぞれの活動紹介の後、Coastal GOOSとCoastal GTOS(Global Terrestrial Observing System:世界陸域観測システム)を結合させ、J-PICOを立ち上げる計画、沿岸海域で使える世界共通の流動・生態系結合モデル(CSIRO;Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization:オーストラリア科学産業研究組織、のAtlantisのようなモデル)、CODAE(Coastal Ocean Data Assimilation Experiment:沿岸海域データ同化実験)など、Coastal GOOS関連の国際諸活動の現状報告があった。

午後はPICO単独の会議となり、1)に関して、沿岸海域では各国の経済発展の度合いや地域事情により、海洋観測が望まれる項目もやり方も異なるので、防災・水産資源・魚病・水質など各国で最も必要とされている情報に応じて、どのような観測項目をどのような空間スケールや時間頻度で観測・監視すれば良いのかを再整理し、世界各地で長年にわたって行われている海洋観測・監視例を一同に集めて、その経験をお互いが学びあうような国際ワークショップを行うことが最優先の課題であるという答申を行うこととした。

4月11日(金)の午前は、2)に関して、GEOHAB(Global Ecology and Oceanography of Harmful Algal Bloom:世界有害赤潮生態学・海洋学研究)とGSSCが進めようとしている、有害藻類のモニタリングに関するパイロット研究を立ち上げるための作業部会に、GSSCからの委員として、Tom Malone(米)と柳(日本)を派遣することとした。3)に関しては、現在提案されているいくつかのパイロット研究の内容をPICOメンバーで精査して、GSSCに優先順位を答申することとした。

午後は、4)に関して、LOICZのような沿岸海域における教育活動を行っている他の国際組織とよく連携をとり、事業を進めていくよう答申することとした。5)に関しては、PICOの行動計画を立案し、委員8人の分担を決めて、任期2年の間に行うこと、その優先順位および評価体制を決め、午後6時に会合は終了した。

GRAs(GOOS地域活動連合)

(出典:GOOS HP)

おわりに

今回の会合に参加して感じたことは、これまで各国の各海域で個別・独立に行われてきた沿岸海洋学が、今や世界的な基準のもとで、相互比較が可能なやり方で行われ、相互にその成果を役立てる時代になってきているということ、研究を支えるoperational(業務的)な観測体制も世界の枠組みの中で立案・実行される時代になっているということである。

例えば、日本の浅海・沿岸定線調査は世界に誇るべき、沿岸海域における長期間・広範囲の透明度・水温・塩分監視体制だが、予算削減に伴い、その時間・空間分解能は縮小傾向にある。このような世界に誇るべき沿岸海域海洋観測体制を維持するとともに、この観測体制によって得られた成果を世界に発信していくことは、非常に重要である。さらに、瀬戸内海で行われているような、漁業者による赤潮発見情報・水産試験場による現地観測・水産庁による航空機観測・(社)漁業情報サービスセンターによる衛星画像観測を組み合わせた赤潮監視体制も、世界に発信する価値を持っている。

このような日本の進んだ沿岸海域海洋観測システムをCoastal GOOSやGEOHABといった世界の枠組みの中で位置づけ、世界から学ぶと同時に世界に発信し、各国の実情に合わせて、技術移転して、沿岸海域における様々な問題を解決していく活動を、日本の沿岸海洋学関係者は実践していくべきであろう。(了)

第189号(2008.06.20発行)のその他の記事

- 海洋環境保全に向けた周辺国との協力の推進 国連環境計画 北西太平洋地域海行動計画 地域調整部総務担当官◆馬場典夫

- 世界における沿岸海域観測体制 九州大学応用力学研究所所長◆柳 哲雄

- ホエールウオッチングと捕鯨は共存できる 日本鯨類研究所顧問◆大隅清治

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌