Ocean Newsletter

第188号(2008.06.05発行)

- 海上保安大学校 教授、国際海洋政策研究センター長代理◆松本宏之

- 星稜女子短期大学准教授◆沢野伸浩

- 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所技術専門職員◆中野義勝

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

博物学のエッセンス「サンゴ礁学」からの環境教育

[KEYWORDS] 国際サンゴ礁年/裾礁/環境教育琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所技術専門職員◆中野義勝

2008年はICRI(国際サンゴ礁イニシアティブ)によって国際サンゴ礁年に制定され、日本もこれに参加してサンゴ礁保全のための各種行事が盛んである。

一方で「サンゴ礁」は正当に理解・評価されているのか疑問を抱かされる場面も出ている。

本稿では、わが国の多様な海岸地形の一つである日本のサンゴ礁理解のヒントを提供し、次代へ引き継ぐための方策としての環境教育のあり方にふれてみたい。

「生きた地層」サンゴ礁

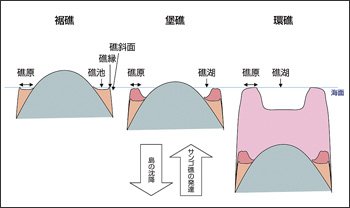

(島の沈降速度とサンゴ礁の海面への発達速度は等しい)

上野の国立科学博物館でダーウィン展※1が開催されている。進化論の提唱者として多くの人々に知られた彼は博物学者として地質学にも造詣が深く、「長い年月のうちに地殻が変動する」という概念は「生物種が変化(進化)する」という考察の形成に大きな影響を及ぼした。ダーウィン展では、ガラパゴス諸島を始め各地からの多くの生物標本とともに、サンゴが展示されている。

展示されているサンゴはイシサンゴ類で、光を求めて成長する造礁性の動物である。ダーウィンはビーグル号の航海で、多くのサンゴ礁島嶼を観察する機会を得た。光が充分に届く島の浅瀬で造礁サンゴ(本文中、サンゴと同義)が成長し、その骨格が堆積し、島を取り囲むようにできたサンゴ礁は「裾礁(きょしょう)」と呼ばれる。ところが、島の浅瀬に頼らず深い海洋底から屹立するサンゴ礁も観察された。「環礁」とよばれ、リング状に形成されたサンゴ礁の内側に「礁湖」と呼ばれる浅海域を有する。光を必要とするサンゴが、なぜ光の届かない深い海の底から成長してこられたのか?ダーウィンはこの答えを地殻変動に求めた。地殻変動によって島が沈降するに従って、浅瀬に生息するサンゴ達が光を求めて海面に向かって成長することで、サンゴ礁は島の沈降に反して海面近くに維持され続けたと考えた(図1)。この考察は「ダーウィンの沈降説」として知られ、裾礁と環礁の中間的な状況として、沈降する島と成長するサンゴ礁の間に、礁湖を持つ「堡礁(ほしょう)」を見いだすことによって完成している。これは、晩年の彼の至言「積極的な理論構築者でなければ、よき観察者にはなり得ない」に至る一背景だろう。また、サンゴ礁を理解するには、「サンゴ礁学」ともいえる博物学的な広い視野の学際領域を構成する必要を示した事例ともいえる。

裾礁に生きた人々

サンゴ礁生態系に見られる高い種の多様性は熱帯雨林のそれに相当するとされる。どちらの生態系も高いエネルギー供給を受け、長期にわたって安定した熱帯の気候区で形成されたことで、多くの種分化が起こり、さまざまな種間関係が構築されたと考えられている。しかしながら、それぞれの生態系を包括する媒体が空気か海水か、あるいは、それぞれが立脚する基礎が既存の地質か、自らが形成するのかという点において、多くの環境因子に差異を生じ、両者の空間構造にも差異をもたらしている。私たち人間は両方の生態系に入り込み、古くからこれを利用してきた。

ヒトの個体サイズを相対的に勘案すると、熱帯雨林は3次元空間として利用されているのに対し、サンゴ礁は2次元的空間として利用可能であった。また、熱帯雨林の規模は広大でヒトの移動生活を促してきたのに対して、サンゴ礁は島嶼周縁に局在しこれを利用するヒトは定住の工夫を求められたとも捉えられよう。

日本のサンゴ礁の多くは裾礁であり、隆起離水した裾礁を含む島嶼海岸部に生活する人間と密接に関わってきた。裾礁は海岸線から沖に向けて発達し、沖側の発達の前線「礁縁」と海岸との間に大潮の干潮面を上限とする「礁原」という浅瀬を展開する。規模の大きな礁原には広い潮だまり「礁池」が形成されることが多い。沖縄の伝統的な集落では、動力船の導入以前、陸上で耕作を行う傍らこの礁原や礁池(方言名:イノー)にタンパク質を主とした食料源を依存する循環型の半農半漁の生活様式が一般的であった。干潮時には徒歩または簡単な「くり船」などで利用可能であった礁原やイノーには微細な地形に至るまで、生活言語として方言名が付されており、利用に際しての「海を歩く」という方言表現からも、これらの微地形が陸上生活者の目線で利用されていたことが分かる。現在、これらの言語表現の多くは急速に失われつつある。このことは、裾礁の多様な生態系機能を利用するが故にその価値も重層的で、そこで生活する人々にとって揺るぎないものであった時代が終わり、新たな価値観を持って次世代へ裾礁を引き継がなければならない状況を迎えたといえる。

サンゴ礁を生かす―新たなアイデンティティの創造

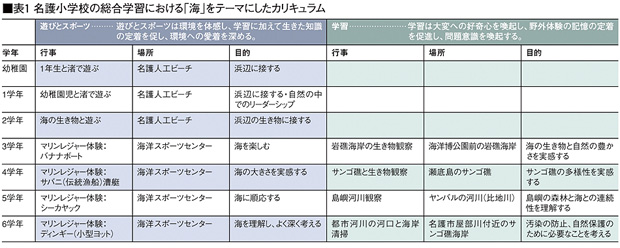

現在も保全の対象としうる裾礁の多くは伝統的集落を母体とした地域コミュニティの前面に展開しており、住民自身が裾礁に価値を見いだすことがわが国のサンゴ礁保全にとって肝要であることに変わりない。しかし、すでにほとんどの住民が裾礁と直接関わりを持たない中で新たな価値を再認識するには、効果的な啓発活動が必要である。小学校における総合学習は地域社会の大人にとっても、もっとも効果的な啓発活動である。名護市立名護小学校は1学年100名程という沖縄本島北部の拠点都市の中規模校である。ここでは、地方の小規模校のように小回りのきく高密度のカリキュラム展開は難しいながらも、「海」を大きな学習テーマの一つに掲げ「知育」と「体育」の両面から、学年ごとに計画的な学習展開をしている。都市部に立地するが故の知識偏重に陥ることもなく、島嶼とサンゴ礁の一体性を意識した野外活動のカリキュラム編成で地域の協力を誘発し、良質の体験と問題意識を地域と共有することを計っている(表1)。

これは学校の規模にかかわらず、次代を担う子供の教育を通じて、郷土の風土に立脚した新たな価値観を地域で創造・共有する行為に他ならない。地球温暖化の犠牲者として白化現象によりサンゴが激減する状況下であっても、その回復を期待するとともに、その生息基盤の保全のためにも住民の伝統的記憶に通じる新たなアイデンティティの確立を要求されている点で、「里山」の創造活動と対照もできよう。このような時機に、わが国は国際サンゴ礁年※2に参加している。幸い、環境省・沖縄県などが主体となり日本サンゴ礁学会などの協力により保全の包括的取り組みが始まった。日本発の新たなサンゴ礁観によるサンゴ礁保全を発信したいものだ。(了)

第188号(2008.06.05発行)のその他の記事

- 「国際海洋政策」に関する学際的・総合的研究の推進 ~海上保安大学校「国際海洋政策研究センター」の目指すもの~ 海上保安大学校 教授、国際海洋政策研究センター長代理◆松本宏之

- フィンランド湾における海洋汚染防止の取り組み 星稜女子短期大学准教授◆沢野伸浩

- 博物学のエッセンス「サンゴ礁学」からの環境教育 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所技術専門職員◆中野義勝

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男