Ocean Newsletter

第188号(2008.06.05発行)

- 海上保安大学校 教授、国際海洋政策研究センター長代理◆松本宏之

- 星稜女子短期大学准教授◆沢野伸浩

- 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所技術専門職員◆中野義勝

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

「国際海洋政策」に関する学際的・総合的研究の推進

~海上保安大学校「国際海洋政策研究センター」の目指すもの~

[KEYWORDS] 国際海洋政策研究センター/海上保安大学校/政策提言海上保安大学校 教授、国際海洋政策研究センター長代理◆松本宏之

新たな海洋立国を実現することが重要であるとの共通認識のもとで成立した海洋基本法では、海洋に関する政策課題に対応するため、大学等における学際的な教育・研究の推進も強調されている。

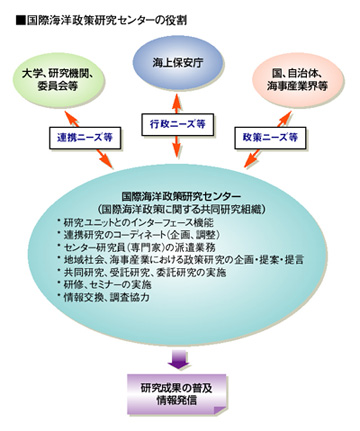

海上保安大学校では、国際海洋政策に関する学際的かつ総合的な研究を推進することを目的とした国際海洋政策研究センターを設置し、大学や研究機関等と有機的連携を図りながら協力し、国際海洋政策の研究拠点になることを目指している。

海洋立国の視座

昨年7月20日の海の日に海洋基本法が施行され、また海洋基本法第16条に基づき、政府は海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、本年3月に海洋基本計画を定めた。

生活の拠点を陸上にもつ国民の視線が海に向けられるようになり、海洋の重要性を再認識するようになった今こそ、四面を海に囲まれたわが国が真の海洋立国を目指す潮時といえるかもしれない。その一翼を担う海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋の汚染等の防止、海上における犯罪の予防・鎮圧、海上における犯人の捜査・逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務等を行うことにより、海上の安全と治安の確保を図ることを任務としているが、その幹部海上保安官を養成する海上保安大学校に、平成14年5月、国際海洋政策に関する学際的かつ総合的な研究を推進するため、シンクタンクとしての国際海洋政策研究センターが設立された。

国際海洋政策の研究拠点

近年、海上の安全を取り巻く状況は、海洋資源の確保等海洋権益をめぐる情勢の緊迫化、国際テロや銃器・薬物の密輸、密航等の国際犯罪組織の脅威、わが国関係船舶に対する海賊事案や外国船舶等による大規模な油流出事故の発生など、ますます厳しさを増しており、海上保安庁が対応すべき課題は、国際化・専門化の一途をたどっている。このような各種課題に適時適切に対応し、国民の期待に的確に応えていくためには、国際的な海事社会の枠組み、海上治安の維持、海上災害および海洋汚染の防止、船舶交通に係る規制等の海洋に関する各種政策等について、従来にも増して学際的かつ総合的な調査研究を推進していく必要がある。

このため、国際海洋政策研究センターは、海上保安大学校がこれまでに行ってきた独自の研究に加え、国内外の大学や研究機関等との幅広い共同研究を推進し、その研究成果を国内での学会発表等はもとよりIMO等の各種国際会議に発信するなど、わが国の海洋政策に関する研究をリードしていくことを目指している。それとともに、海上保安行政に関して、戦略的な業務遂行、質の高い行政サービスの提供、国際協力・外国関係機関との連携強化のための提言を行うことを目指している。また、この国際海洋政策研究センターが関連情報の相互交換の場、あるいは様々な分野の専門家との有益な交流の場となり、海上保安行政を通じて社会貢献へとつながるように、その環境作りに努めている。とくに今後は国際海洋政策をキーワードとして、内外の大学や研究機関等との連携を深め、個別に実施される傾向にある研究が統合されることによる相乗効果にも期待したい。

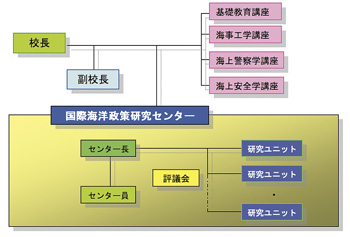

現在、国際海洋政策研究センターは、センター長や事務職員のほかに海上保安大学校の四つの講座(基礎教育講座、海事工学講座、海上警察学講座、海上安全学講座)から選出されたセンター員6名が併任で配置されている。各講座では、従来から特色のある研究がなされており、環境科学、生物化学、固体物理に関する研究、海流、地震・津波に関する研究、船舶の構造、船体運動に関する研究、船舶の運航に関する研究、航法および海上交通に関する研究、船舶の諸機関、電力・エネルギー、材料に関する研究、海上における情報通信、ネットワークに関する研究、海上保安制度に関する研究、海上警察権の行使に関する研究、海洋法、海事関係法に関する研究、近隣諸国の地域研究などの研究実績がある。

研究ユニット

国際海洋政策研究センターでは、海上保安大学校の教授等の専門性を活かし、領域横断的に検討すべき課題をテーマとして、各種の研究ユニットを立ちあげ、研究を進めている。この研究ユニットには、海上保安大学校の教授等のみならず、必要に応じて、外部(他の大学や研究機関等)からも客員研究員として参画していただき、学際的かつ総合的な研究に取り組んでいる。設立以後、昨年度までに実施された研究ユニットは56件に及んでおり、その例としては次のようなものがある。

- 重大海難事故のデータベース化と評価に関する研究

- AIS(Automatic Identification System)の情報を活用した海上交通評価に関する研究

- BRM(Bridge Resource Management)に関する調査研究

- 最適な水中音響映像監視手法とシステム構築に関する開発研究

- 危険物質および有害物質による汚染事件への対応策についての研究

- 海上警察力の対応事例に係る法的検証

- 海事セキュリティに関する研究

- 継続追跡権の行使に関する研究

- 東南アジア諸国海上保安機関の発展等に係る研究

- 国際的航行安全問題に関する調査研究

海洋基本法第28条第2項では、「国は、海洋に関する政策課題に的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るため、大学等において学際的な教育及び研究が推進されるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする」と定めている。真の海洋立国を目指すわが国にとって、各種政策提言を行えるような問題解決型思考能力や政策立案能力を有する人材の育成も急務であり、国際海洋政策研究センターの学際的かつ総合的な研究も、その一助になることを確信する。(了)

第188号(2008.06.05発行)のその他の記事

- 「国際海洋政策」に関する学際的・総合的研究の推進 ~海上保安大学校「国際海洋政策研究センター」の目指すもの~ 海上保安大学校 教授、国際海洋政策研究センター長代理◆松本宏之

- フィンランド湾における海洋汚染防止の取り組み 星稜女子短期大学准教授◆沢野伸浩

- 博物学のエッセンス「サンゴ礁学」からの環境教育 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所技術専門職員◆中野義勝

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男