Ocean Newsletter

第181号(2008.02.20発行)

- 国連訓練調査研究所(UNITARユニタール)アジア太平洋地域広島事務所長◆ナスリーン・アジミ

- 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授◆大和裕幸

- 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授◆山室真澄

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

沿岸域の富栄養化に及ぼす大気経由窒素の影響

東京大学大学院新領域創成科学研究科教授◆山室真澄東京湾や大阪湾、伊勢湾などの閉鎖性海域における富栄養化問題については、本誌でも何度か議論されている。ここでは、陸上からの負荷について、これまであまり議論されてこなかった「大気経由の負荷」について紹介する。

今後、都市計画の際には、土地利用の変化がその場所とは離れた河川の水質に影響を与える可能性についても検討する必要がある。

近年の富栄養化の最大の原因は、陸域から内湾に流入する負荷が急激に増加したことにある。このため、東京湾、伊勢湾および瀬戸内海に流入する河川の流域において排出される水の汚濁負荷量について、COD、窒素含有量およびリン含有量のそれぞれについての削減目標量を発生源別・都府県別に定めた総量規制が実施されている。

この削減目標量は、生活排水・産業排水等の発生源全体について定められている。このうち、生活排水では下水処理場やし尿処理場など、 産業排水では工場や事業場などからの負荷は局所的な発生源であることから「点源」に分類される。これに対し、市街地、農地、山林等、面的な広がりを持つ発生源は「面源」に分類される。これらの負荷量の見積もりには、発生負荷や排出負荷の原単位にフレームを乗じることによって算定する「原単位法」が用いられている。

土地利用と面源の関係

私の研究室では、面源からの負荷が河川水質にどのような影響を与えるのかを解析するために、土地利用と水質との関係を研究している。とくに、日本では過去50年の間に都市化が急激に進んだことから、都市化が河川水質に与える影響に注目している。国連によれば、1900年には全世界で都市域に住む人口は全体の13%に過ぎなかったのに対し、1950年には29%、2005年には49%に達した。そして現状のまま都市化が進めば、2030年までには世界人口の60%が都市域に住むことになると予測されている。このことから、都市化が河川水質にどのような影響を与えるかは、その河川が流入する沿岸水域の水質の将来予測を行う上で、世界的にも重要な課題であると言える。

海域の富栄養化との関係では、窒素やリンなどに由来する栄養塩負荷が都市化によってどのような影響を受けるかが問題である。面源負荷と土地利用との関係では、流域における農地面積と河川水中の硝酸濃度との間に正の相関があることが、日本だけでなく海外でも報告されているが、都市化により河川水中の硝酸濃度が増えるという報告は、農地の影響に比べて少なかった。しかし都市化による工場や自動車起源排気ガスの増加により窒素酸化物が大気中に放出され、日本では1970年代をピークに多くの都市で光化学スモッグが発生していた。この窒素酸化物は河川水質に影響しなかったのだろうか。

都市化がもたらす渓流への影響

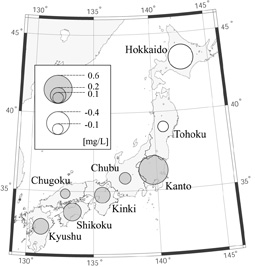

■図1

木平ほか(2006)のデータの硝酸態窒素濃度の地域平均値から小林(1961)のデータの地域平均値を引いた値。田林(未発表)。

そこで、われわれは主に1950年代に採水された日本全国約225河川の中・下流域の水質データと、2003年に全国1278地点で採水された渓流域の水質データとを比較した。厳密には、渓流もしくは中・下流における50年前と現在のデータを比較する必要があるが、これまでのところそのような比較が可能なデータセットを見つけることができなかった。そこで、採水地点が異なることから、ここでは日本全国を8地域に分け、1950年代の中・下流域と現在の渓流域との硝酸態窒素濃度を比較した(図1)。北海道と東北以外の地域では、50年前の中・下流域の硝酸態窒素濃度より、人為的影響がないはずの現在の渓流域の方が、高い値を示している。この傾向は関東地方で大きい。とくに、現在の埼玉県の渓流水中硝酸態窒素濃度の平均値は1.6mg/lと国内最高で、最低だった北海道の平均値0.11mg/lの14倍であった(木平ほか、2006)。埼玉県は南東の季節風に乗った東京湾からの海風が秩父山地にぶつかる地点に当たることから、埼玉県の渓流水中の硝酸態窒素濃度は、埼玉県だけではなく、東京近郊の都市化による排気ガスの影響を受けている可能性が高い。

実際、青井(2003)が利根川の支流のひとつである群馬県の鏑川で無機態窒素濃度を測ったところ、上流には森林しかない地点でさえ無機態窒素濃度が1~3mg/lもあり、この濃度は下流域に当たる霞ヶ浦より高い。この原因として青井は、首都圏において低公害ガソリン車が窒素酸化物をアンモニア態窒素に還元して排出し、硝酸アンモニウムや硫酸アンモニウムの微粒子となって群馬に飛来し、降下して利根川を上流から汚濁すると推測している。

越境大気起源の水質への負荷

都市化という土地利用の変化がその場所とは離れた河川の水質にも影響を与える可能性は、今後は国内だけでなく、外国での都市化についても検討する必要がある。国立環境研究所によれば、日本に降下するイオウ酸化物の発生源は、年平均で49%が中国起源、12%が朝鮮半島起源である。近年は、工場が出す排煙に対する発生源対策によって二酸化イオウは減少したものの、自動車の増加により窒素酸化物は増加している(http://www.nies.go.jp/nieskids/main2/ sanseiu.html)。これに呼応して、とくに都市化が進んでいない島根県において、森林域からの窒素流出量が、近年、増加傾向にある(Kamiya et al. submitted)。河川水中硝酸濃度の増加がとくに冬季に著しいことから、この増加は大陸から越境してくる大気由来の窒素化合物が原因と推定されている。

このように、越境大気起源の硝酸負荷が今後も増加することが予測されることから、面源からの負荷については、発生負荷や排出負荷の原単位を、その場所の土地利用と一律に関係づけることが困難になると考えられる。これまで以上に、現場での採水による水質モニタリングが重要になる。(了)

- 青井 透(2003)利根川上流域の高い窒素濃度と首都圏より飛来する大気汚染物質との関係1.月刊「水」 2003-6月号:26-33

- Kamiya H, Kano Y, Mishima K, Yoshioka K, Mitamura O, Yamamuro M, Ishitobi Y Estimation of long-term variation in nutrient loads from the Hii River by comparing the change in observed loads with the tendency of and generated calculated loads in the catchments. (submitted)

- 小林 純 (1961)日本の河川の平均水質とその特徴に関する研究.農学研究48: 63-106

- 木平英一・新藤純子・吉岡崇仁・戸田任重(2006)わが国の渓流水質の広域調査.日本水文科学会誌 36: 145-149

第181号(2008.02.20発行)のその他の記事

- 私たちの海、私たち自身 国連訓練調査研究所(UNITARユニタール)アジア太平洋地域広島事務所長◆ナスリーン・アジミ

- 海事分野のイノベーション 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授◆大和裕幸

- 沿岸域の富栄養化に及ぼす大気経由窒素の影響 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授◆山室真澄

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌