Ocean Newsletter

第177号(2007.12.20発行)

- 元北海道大学大学院教授◆北川弘光

- 写真家◆古谷千佳子

- 明治大学政治経済学部教授◆大胡修

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

海人からの提言書

写真家◆古谷千佳子写真家として、海そして海人(うみんちゅ)の暮らしや仕事を追い続けてきた。

海の景観は年々変わっている。とくに最近の白化現象の後、その景色はまた大きく変わった。

景観がかわると、暮らしや仕事が変わり、いつしか人の心も変わって行く。

2008年は国際サンゴ礁年。沖縄の海も注目されると思うが、サンゴの美しさだけを大切だと思うのではなく、海は魚の棲む場所であり、人と海とのつながりを再認識してほしい。

海人写真家と呼ばれて

海人(うみんちゅ)写真家と呼ばれるようになって、はや10年。海人を撮影する人、海人経験をした後で写真家になった人、どちらの意味かわかりませんが、いつの間にか、肩書きがこうなっていました。自分の身体で吸収したものを表現したいという子どもの頃からの夢が、沖縄の海そして海人と出会い具体的な方向性が決まってきました。

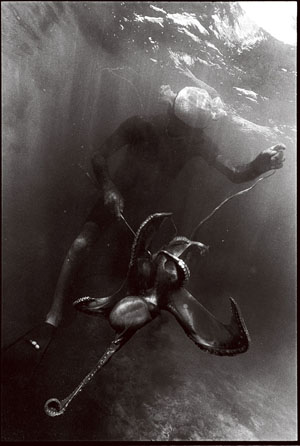

海人とは、沖縄の漁師のことで、某Tシャツや沖縄ブームによってその知名度は広がりました。また、本来のアギャー漁(大型の追い込み漁)に従事する漁師という意味を超えて、海で仕事をする人、海が好きな人等、広く使われるようにもなりました。しかし、やはり私が撮影する海人とは、海に潜り、魚やタコを追いかけ捕らえる、昔ながらの伝統漁業従事者、元々の意味での漁師たちです。沖縄の海に憧れダイビングを始め、偶然出会った素潜り漁師の生き様に憧れ、実際に海の仕事を手伝い、それを表現するために写真家となったのです。

私が、素潜り漁等、海の仕事を手伝っていたのは、沖縄に移住した14年前。都会育ちの私は、「魚は切り身に、肉はパックに入ったもの」をスーパーで買う、というふうに物の原形を知らずに育った世代です。素潜り漁師が、自分の息が続く限界でタコや魚を手モリで突いて捕らえ、鮮魚店や競り場で売っている姿に、人間の原点を見たような気がしました。様々な命をいただいて私たちは生きている。「人間は自然の一部である」ということを体で感じて、それを表現したいと思い、数年間素潜り漁の手伝いをしました。プロの技は美しく、素潜りモリ突き漁では、魚の急所を一発で仕留め、何事もなかったかのように次の魚を狙い泳ぎ始めます。

個別の魚の生態を熟知し、潮汐のリズムや季節、様々な海での知識、体験を活用して自然と格闘し、生活の糧をえるということは、現代のなんでも与えられる教育で育った私たちには、より難しいことのように思えます。私がその仕事の手伝いができたのは、まったく知らない世界を知りたいという好奇心と、都会の仕事と対極とも言える海の仕事、海人たちの生き様への憧れがあったからだと、客観的に自分のことを見直して感じます。

言い訳のきかない海、自然の中での仕事、獲れたか獲れなかったか、結果がすべての世界。「板子一枚下は地獄」の厳しい海の仕事を操業している海人たちは、自分たちの子どもには「海の仕事をさせたくない」とどの島を訪れても口を揃えて言います。

海の移りかわり

私が通って撮影させていただいている島の一つに伊良部島(宮古島)があります。ここでは、最後の追い込み漁師軍団というべき、アギャー漁を持続的に操業しているグループがあります。総勢20名、平均年齢は63歳と高齢化し、年々、人員が減ってしまっています。皆さん子どもが大勢いらっしゃり、少なくとも後継者となる可能性がある人が60名いるのに、現在、その跡継ぎとなる人は1名もいません。「子どもたちが大学生くらいまでは、魚も沢山いたし、魚の値段も高くてよかった」「大学にも行かせられたし、家も建て直せた」。私の両親と同じか、少し年上の海人たちは、そう言っています。

「陸上開発の結果、海が汚れた」「魚の棲む場所が奪われる(サンゴが減る)と、魚も減る」。海人たちが言うように、私が初めて沖縄にきた20年前の海、海の仕事を手伝っていた15年前の海、1997年の白化現象の後の海、今年の白化現象後の海......年々その景観は変わってきています。景観が変わると、暮らしや仕事が変わり、いつしか人の心も変わって行く(海から離れて行く)ように感じます。

海人たちの世界との架け橋に

海とともに生きてきたオジィ海人や、その仕事を継いでいる海人たちは、魚やタコ、イカ、貝を採り、その恩恵に預かってきただけでなく、そのことに生き甲斐を持って生きてきたように感じます。また、そういった心を強く持った、目に輝きのある海人をとくに取材してきました。私は彼らを取材し、写真展や雑誌、TVで発表し、その評価が、彼らの誇りに繋がるような表現を試みています。実際に、それを見たご家族や親戚の方々から「番組見ました! オジィ、かっこよかったです」と喜びのコメントをいただいたり、その声を聞いた海人たちの嬉しそうな姿を見せていただくことが、たびたびあります。私は、その海人たちの喜びが次なる表現への意欲に繋がり、都会と海人たちの世界との架け橋的な力を多少なりとも持てることを嬉しく思っています。

海人や海の仕事を紹介し、都会の人々に自然の厳しさと恩恵と、私たちは自然の一部であり様々な生き物の命をいただいて生きているんだ、ということを表現し続けたいと思っています。生き物の育つ環境がなければ、食べるものもなくなってしまう。まずは、感謝する気持ちを持つこと... ...それは、知ることから始まると思っています。実際、TVや雑誌で海人のことを知り、海人になりたいと志願した若者も十数名見ています。結果が出るまでに時間がかかり、心身ともに厳しい仕事ですので、続く人が少ないという事実もありますが。

全国各地の漁村でいえることでしょうが、後継者不足、200海里問題、輸入魚の増加に伴う魚価低迷等の課題があります。政治的なことは急に変えられないかもしれませんが、私たちの意識の変化はできます。「サンゴが減ると魚が減る。サンゴは美しいからだけでなく、魚の棲む場所だから大切」。海が自分たちの命をつないでいるということを再認識して、海への感謝の念と理解する気持ちを持ってほしいと願います。

2008年は国際サンゴ礁年です。沖縄の海も注目されると思いますが、サンゴという動物にだけ着目するのでなく、海人の暮らしや仕事、人と海とのつながりを意識してほしいと切に願い、その力に少しでもなりたいと思っています。(了)

●古谷千佳子HP=http://www.chikakofuruya.com/。写真展「海人ごはん。」が環境水族館アクアマリンふくしま(いわき市小名浜)にて開催された(2007年11月~2008年4月8日まで)。

第177号(2007.12.20発行)のその他の記事

- 北極海航路時代到来か 元北海道大学大学院教授◆北川弘光

- 海人からの提言書 写真家◆古谷千佳子

- 海から見える島と島から見る海 明治大学政治経済学部教授◆大胡修

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌