Ocean Newsletter

第170号(2007.09.05発行)

- (社)神戸経済同友会特別会員◆上川(かみかわ)庄二郎

- 早稲田大学法学学術院教授◆林 司宣(もりたか)

- 東京大学海洋研究所 助教◆勝川俊雄

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

水産生物資源の順応的管理

東京大学海洋研究所 助教◆勝川俊雄われわれの海洋生態系に関する知見は断片的であり、

不確実な情報に基づいて乱獲リスクを低減する管理方策を発展させる必要がある。

近年、不確実性に頑健な管理手法として、順応的管理が注目を浴びている。

順応的管理の枠組みを適切に導入すれば、水産生物資源の持続的利用に大きく寄与するはずである。

本稿では、順応的管理の定義を説明するとともに、その可能性と限界についても論じる。

水産資源管理における不確実性

水産資源は古くから人類の食料源として重要な役割を担ってきた。世界の動物タンパク質供給の15%以上、わが国では約40%を魚介類が占めている。水産資源は自然の生態系の一部であり、自然の生産力を維持しておけば資源を持続的に利用できる反面、資源が乱獲状態に陥ると生産力が損なわれてしまう。世界の漁業生産量は90年代からやや頭打ちで、乱獲や環境破壊による生物生産力の低下が深刻な問題となりつつある。FAO(2002)によれば、世界の47%の資源は生産力の限界まで漁獲されており、18%の資源はすでに乱獲状態にあるという。

水産資源の持続的な利用を難しくする要因の一つは、不確実性である。われわれの海の生態系に関する知見は断片的であり、毎日の食卓に上る大衆魚の生活史すら満足にわかっていない。現状では、乱獲か否かを判断するのは容易ではない。以前は、乱獲が明らかでない限り、漁獲規制を行わないのが一般的であった。しかし、乱獲が明らかになってからでは手遅れな場合も多いので、近年は予防的措置が求められるようになった。1992年のリオデジャネイロ宣言や1995年に出されたFAOの責任ある漁業への行動規範では、「科学情報の欠如を理由に保全や管理の取り組みを延期してはならない」と明記されている。医学や薬学のように反復実験が可能ならば、不確実性がなくなるまで待つことができる。生態系は反復実験が不可能な複雑系であり、不確実性をなくすことは不可能だ。水産資源管理では、現在の不完全な情報で乱獲リスクを回避する必要がある。

順応的管理とは何か?

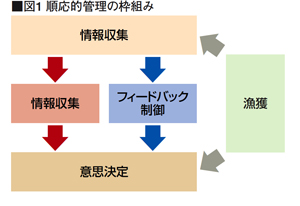

不確実性に頑健な生物資源の管理方策として、順応的管理への関心が世界的に高まっている。日本でも、新・生物多様性国家戦略※1や「21世紀『環(わ)の国』づくり会議」報告※2等で、順応的管理の重要性が強調されている。野生生物管理の多くの分野で順応的管理は利用されているが、元々は水産資源を管理するために考案された理論である※3。順応的管理の創始者であるCarl Walters(Univ. of British Columbia, カナダ)は、順応的管理の中身を順応学習とフィードバック制御の2つに分類している。

①順応学習

対象生物がどの程度の漁獲圧に耐えうるかは、実際に獲ってみないとわからない。そこで、漁業を実験としてとらえて、漁業をすることで情報を収集する必要がある。このように、利用することで、管理をするための学習をすることを順応学習と呼ぶ。

われわれの海洋生態系に関する知見の大部分は、漁業経由で得たものである。漁獲対象種については、分布・成長・成熟・食性・現存量など様々な情報が得られるのに対して、非漁獲対象種については名前しかわからない種も多い。漁業は海洋生物の情報を得るための最も重要な手段なのだ。不確実性を理由に漁業を停止すると、それ以降は情報が得られなくなる。安易な禁漁は、持続的利用への道を閉ざすことになるだろう。

②フィードバック制御

フィードバック制御の概念は、エアコンを例にするとわかりやすい。エアコンは、センサーで感知した温度を目標温度に近づけるように制御することで、温度を制御することが可能である。水産資源管理の場合は、目標資源量を決定し、現存資源量と目標資源量の差が小さくなるように漁獲量を調節するのが一般的である。フィードバック制御の考え方は、北海道のエゾシカ管理などに応用されている。

順応的管理の導入に向けて

海外では、順応的管理が徐々に広まりつつある。米国近海のマイワシは、水温が高いほど卵の生き残りが良いことが知られている。米国は、長期予測が難しい水温の変化に順応的に対応するために、過去3年の水温の平均値を利用して、マイワシの漁獲枠を毎年補正している。また、南アフリカのマイワシの管理では、12月の試験操業に基づいて翌年の1月からの漁獲枠を決定し、5月の調査にもとづいて6月以降の漁獲枠を修正している。タイムラグの短い頻繁な漁獲枠更新によって、予測が難しいマイワシの変動に対応しているのだ。日本では、順応的管理の導入が遅れている。

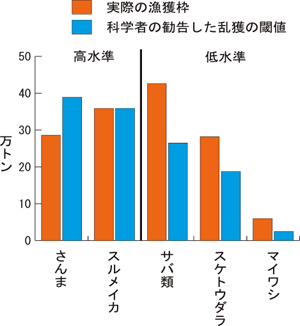

現在の日本の資源管理は、漁獲統計に大きく依存している。漁業は経済活動である以上、データは時間的空間的に大きく偏ってしまう。漁業とは独立した試験操業や物理環境の情報を活用し、データの偏りを補正する必要があるだろう。また、フィードバックの時間遅れも深刻な問題である。現在の日本の資源管理では、前年の漁獲統計を元に、翌年の漁獲枠を決定している。資源の減少が明らかになってから、実際に漁獲にブレーキがかかるまでに2年のタイムラグが生じてしまう。魚が減ってから対応を協議しても、議論が紛糾し、合意形成ができない。結果として、マイワシやスケトウダラなど、保護が必要な低水準資源ほど、科学者の勧告を大きく上回る漁獲枠を設定されているのが現状である。

順応的管理は成功を約束するか?

順応的管理によって避けられる失敗は数多くあるので、順応的管理の枠組みを正しく導入する意義は大きい。しかし、順応的管理では対応しきれない多くの問題があるのも事実である。

Parma(1998)は順応的管理のレビューの中で、現在の順応的管理ブームを次のように批判している。「順応的管理は、定義が曖昧なはやり言葉(buzzword)であり、その場しのぎの行き当たりばったり(科学は後回しで、まず行動してみよう)と混同されている。多くの場合、順応的管理という言葉は、科学的に妥当性が吟味できない行動を正当化するために使われているにすぎない」。日本でも、「順応的管理」を「行き当たりばったり」と誤解している例をよく見かける。

現在まで多くの水産資源が崩壊してきたが、その原因すら特定できない場合が多い。高すぎる漁獲圧、環境変動、環境破壊、競争種の増加など、さまざまな仮説が検証しきれないまま積み重なり、結局は玉虫色の結論に落ち着くことになる。原因が特定できなければ対策も練れない。われわれは資源崩壊という極端な現象からも多くを学んでこなかったのだ。われわれの学習能力を過大評価すべきではない。(了)

※1 新・生物多様性国家戦略=生物多様性条約第6条に基づき、平成14年3月27日に、地球環境保全に関する関係閣僚会議において決定。http://www.biodic.go.jp/cbd/outline/outline.pdfを参照。

※2 「21世紀『環の国』づくり会議」報告=平成13年2月16日付け内閣総理大臣決裁により開催が決定されたもの。「持続可能な簡素で質を重視する」社会への転換を図り、地球と共生する『環の国』 日本を実現するため、基本的あり方や実現へ向けての施策を検討。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/wanokuni/010710/report.htmlを参照。

※ 3 Carl Walters, "Adaptive Management of Renewable Resources", 1986, http://www.fisheries.ubc.ca/publications/books/

第170号(2007.09.05発行)のその他の記事

- 瀬戸内海クルーズの感動を世界へ! (社)神戸経済同友会特別会員◆上川(かみかわ)庄二郎

- 深海底生態系の保護と漁業規制の新たな動き 早稲田大学法学学術院教授◆林 司宣(もりたか)

- 水産生物資源の順応的管理 東京大学海洋研究所 助教◆勝川俊雄

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男