Ocean Newsletter

第170号(2007.09.05発行)

- (社)神戸経済同友会特別会員◆上川(かみかわ)庄二郎

- 早稲田大学法学学術院教授◆林 司宣(もりたか)

- 東京大学海洋研究所 助教◆勝川俊雄

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

深海底生態系の保護と漁業規制の新たな動き

早稲田大学法学学術院教授◆林 司宣(もりたか)近年、国連を中心に、既知の海洋生物種の98パーセントが棲むといわれる

海底の環境保全が注目を浴びている。

ことに、深海魚や冷水系サンゴなど脆弱な深海底の生態系へのトロール漁などによる破壊が指摘され、

その対策が強化されつつある。海洋大国たるわが国は、

地球上のこの最後のフロンティアの保全のために、より積極的に取り組むべきだ。

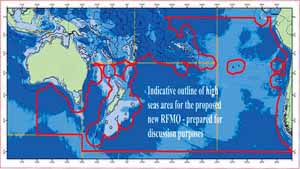

南太平洋公海の海底漁業規制

(出典:http://www.southpacificrfmo.org/)

南太平洋の公海漁業に関係するわが国を含む21カ国とECは、ほぼ南米沖から豪州までの赤道から南極海にわたる広大な公海域における漁業(マグロ等高度回遊性魚種を除く)を規制するため、昨年以来あらたな地域的漁業管理機関(RFMO:Regional Fisheries Management Organization)の設立交渉をおこなっているが、本年5月はじめ、海底トロール漁等を規制する措置に合意した。これは、本年9月末からRFMOの設立にいたるまでの「暫定措置」で、法的拘束力のない自主規制である。しかし後述のような近年の国連総会を中心とする国際世論の高まりを考えると、この種規制の近い将来における世界的拡大と法的措置強化の可能性にもつながる、重要な先例となると思われる。

同暫定措置の主たる狙いは海底の脆弱な生態系(海山、熱水噴出孔、冷水系サンゴ、海綿生息地等)の保護で、各国につぎのような措置を、自国の漁船についてとることを求めている。?海底漁業の規模等を現状で凍結すること。?2010年以降は、漁業規模を拡大するに際しては、それに先立ち、脆弱生態系と深海漁業資源の長期的な持続可能性への重大な悪影響を防止するための保存管理措置を確立するか、または新たな漁業活動がそのような悪影響をもたらさないことを、国際的科学作業部会が審査するアセスメントに基づいて示すこと。?脆弱生態系の存在が科学的情報によって判明する場所においては、上記?と同様な方法で、保存管理措置がとられるか、または悪影響をもたらさないことが示されない限り、同場所を禁漁区とすること。?漁業活動中に脆弱生態系の形跡に遭遇した場合には、同場所から5カイリ内では漁業を行わないこと。?すべての底引きトロール船に監視員を乗船させること、などである。

これらの暫定措置は、同海域における深海漁業の大部分を占めるニュージーランド(NZ)の提案に基づくものであり、同国漁業大臣はその採択における同国のリーダーシップを自賛し、その実施の決意を表明している。この決断の背景には深海底漁業についての同国の苦い経験があった。

深海底漁業・生態系保護問題の背景

(出典:http://www.http://www.fao.org/)

近年深海底の特異な生態系がつぎつぎと明らかにされるに伴い、科学的情報のないままに、また保存管理措置なしに行われてきた深海漁業活動の規制問題が急速に注目されてきた。海底環境には、既知の海洋生物種の約98パーセントが棲むと推定され、ことに大型底引きトロールによる深海サンゴ、海綿等の破壊や、多くの深海魚のような脆弱な魚種の乱獲が国連総会、国連食糧農業機関(FAO)、生物多様性条約締約国会議などで問題にされている。これらトロールの網口は最大幅55メートル、高さ12メートルにもおよぶとされる。

これらの破壊的漁法による生物・環境への被害は世界各地の海域で報告されているが、深海漁業については、1970年代から周辺の海山でオレンジラフィー(ヒウチダイ科)※1を大量に漁獲し、自国EEZ内ではほとんど枯渇させて批判されていたNZは、2003年豪州、FAOと共催で"Deep Sea 2003"会議を開き、問題に取り組む姿勢を示した。同会議では公海深海漁業についてのガバナンスの欠如が指摘され、またNGO参加者が国連総会による公海海底トロール漁のモラトリアム案を提唱したが、NZ業界代表は強固に反対していたのを、筆者は記憶している。

国連総会等の動き

しかし、その後国連総会では、主として非公式協議を通じて海底トロール規制論が広まり、2004年の総会決議では公海海底の脆弱な環境を害するトロール等の緊急規制を呼びかけ、2006年12月には以下の趣旨の決議が採択されるにいたった。?予防的アプローチおよび生態系アプローチ※2に沿って、漁業資源を持続可能な方法で管理し、破壊的漁業活動から脆弱な海洋環境を保護するよう各国に要請する。?権限あるRFMOは、おそくとも2008年末までに、既存の海底漁業活動が脆弱生態系に重大な悪影響を与えていないかを科学的に評価し、そうである場合には、そのような影響を防止するか、漁業を中止させること。また、脆弱生態系の存在が判明している場合には、同海域における海底漁業を中止させ、そのような悪影響を防止するための措置がとられない限り、漁業活動が継続されないことを確保すること。さらに、RFMO加盟国の漁船が操業中に脆弱生態系に遭遇する場合には、当該海底漁業を中止させること。?海底漁業規制のためのRFMOないし取り決めを交渉中の諸国に対し、2007年12月末までに、上記?の線に沿った暫定措置を採択するよう要請する。

冒頭で述べた南太平洋に関する暫定措置は、まさにこの総会決議の要請に応ずるものであり、しかもその実施時期を3カ月前倒しした。これはNZの海底漁業免許更新の時期に合わせたものだといわれる。

ただし、このような暫定的禁漁措置はこれがはじめてではない。2006年総会決議採択直前の10月にも、ナミビア沖の公海漁業を管理する南東大西洋漁業委員会は、10カ所の海山を含む脆弱な深海海底区域におけるすべての漁業活動を2010年末まで禁ずる措置をとっている。また将来にむけては、その他の既存のRFMOのいくつかが、なんらかの措置を検討し始めている。南太平洋に関しては、そのようなRFMOの設立前に関係国が暫定的措置を決定した点が注目される。

FAOにおける動き

一方FAOは、上記総会決議による呼びかけに応じ、2007年3月の水産委員会において、総会が定めたタイム・テーブルに従って、深海底漁業のためのガイドラインと基準の作成作業を進めることを決定した。そのため専門家会合がすでに開かれ、さらに08年初頭には政府代表による協議が開催されることとなっている。

今後の見通し

公海海底環境の保護をめぐる以上のような動きは、他方公海も含めた海洋保護区設定の強い要求とあいまって、今後ますます厳しい漁業規制採択へ向けた展開につながることが予測される。わが国周辺においても、日、韓、ロシア3国は北西太平洋における底引き漁業の規制に向けた新しい機関の設立を交渉中である。「海洋の開発・利用と海洋環境の保全との調和」と国際的秩序の形成・発展のための先導的役割を海洋基本法にうたったわが国としては、漁業と環境保全の調和をめざし、大いに貢献することが期待される。(了)

※1 オレンジラフィー=水深数百メートルの海山麓に生息し、百数十年の寿命をもち、成熟年齢も30年ほどといわれる。通常30-40cmほどで、最大70cmのものもある。

※ 2 生態系アプローチ=生態系アプローチについては世界的に合意された定義は存しないが、漁業管理における同アプローチは、FAOによれば、「生態系の生物、非生物および人的構成要素ならびにその相互間の作用についての知見と不確定性を考慮にいれ、かつ生態系の観点から意味ある範囲内で、漁業に対する統合的アプローチを適用して、異なる社会目的の間のバランス達成を目指すもの」とされる。

第170号(2007.09.05発行)のその他の記事

- 瀬戸内海クルーズの感動を世界へ! (社)神戸経済同友会特別会員◆上川(かみかわ)庄二郎

- 深海底生態系の保護と漁業規制の新たな動き 早稲田大学法学学術院教授◆林 司宣(もりたか)

- 水産生物資源の順応的管理 東京大学海洋研究所 助教◆勝川俊雄

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男