Ocean Newsletter

第169号(2007.08.20発行)

- 在仏日本大使館公使◆山田文比古

- 大阪府立大学大学院工学研究科 教授◆大塚耕司

- ビーチクラブ全国ネットワーク事務局 事務局長◆井坂啓己

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

日本の海辺に子どもがいない

ビーチクラブ全国ネットワーク事務局 事務局長◆井坂啓己日本の海辺から子どもたちの姿がいなくなっていることをみなさんはご存じでしょうか。

まずは子どもたちに遊びながら海に興味をもってもらうことを目的として、

私たちは「ビーチクラブ」の活動を始めました。

子どもたちに海の愉しさを伝えるには、さまざまな海の経験をもつ大人たちの協力が不可欠になります。

海のすべてを知り尽くした人、それが「ウォーターマン」

私は神奈川県茅ヶ崎の海の近くに生まれ、海で遊んでいるうちにサーフィンと出会い、好きが高じて熱病のようにサーフィンをしていたら、アマ全日本チャンピオンとプロ全日本チャンピオンになりました。そして日本代表として世界の海へ挑戦する機会を得て、サーフィンだけでなく海を多様に楽しむ世界中の人たちと出合い、楽しみながらさまざまなノウハウを体験することができました。

日本ではプロフェッショナルというと専門性が重視されます。どれだけ専門的に仕事をしているか一般もマスコミも評価するようです。ところが遠征先のハワイの地元選手とサーフィンのトレーニングをはじめると、彼らはサーフィンだけでなく、さまざまな海のスポーツも遊びも常に楽しんでいるのです。早朝のサーフィンに始まって、アウトリガーで沖に出てパドリングを楽しんだと思ったら、ビーチバレーに興じ、また夕方にサーフィンのトレーニングというスケジュールです。プロ選手の顔ぶれも海洋学者やパイロットもいる、不動産屋もいれば大学生もいる、とさまざま。優秀なプロ選手ほど海との付き合い方は多様なのです。

彼らは子どもの頃から生活の中で海を体験し総合的に学んでいる、サーフィンが好きという以前に海が好きな人たちで、海のあらゆることを知り尽くした「ウォーターマン」なのです。彼らは毎朝私の宿舎に一緒にサーフィンのトレーニングをしようと、迎えに来てくれました。しかし私は3日目に仮病をよそおい練習をサボってしまいました。彼らのペースで行動していると身体が持たないのです。豊かな海辺の環境の違いがショックでした。

海辺のコミュニティ「ビーチクラブ」の提案

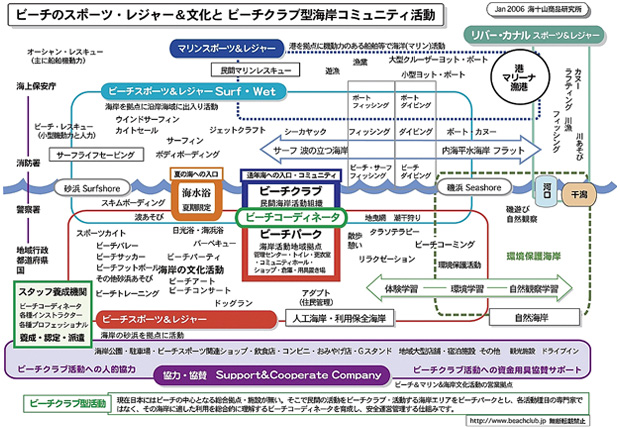

プロサーファー引退後、私は海外で学んだ海を総合的に楽しめるウォーターマンを目指し、ありとあらゆる海のスポーツを体験し、サーフィンだけでなくウインドサーフィンやヨットやスノーボードの世界大会をプロデュースし、解説D.J.もしました。いろいろな専門家の立場を経験してみると、日本の海のスポーツは単種目の専門家が中心で、図のマップのように種目別に活動している専門窓口しかないことがわかりました。通訳が必要な一般にわかりにくい専門用語を使い、単種目しかやっていないのに、海を幅広く知り尽くしたような顔をしているのです(以前私もその一人でした)。これでは専門別ハードルが高くて、一般の方が気軽に入れないと思うのです。そこで新しい海への窓口として提案しているのが海辺のコミュニティ「ビーチクラブ」です。

かつて夏期海水浴が唯一大衆の海への窓口でした。しかし近年ウエットスーツ等用具の開発により、サーフィンをはじめ多様なビーチスポーツが世界的に普及し、海辺は通年利用されるようになっています。しかし日本では、未だ仮設の旧態依然とした海の家が認可された海岸施設です。そこで海水浴に代わる通年利用できる施設の提案が「ビーチパーク」です。

日本にもリゾートと呼ばれる施設はあります。しかし、旧来の夏期限定利用では海辺の機能は育たたないため、そこに本来の大衆型リゾートのように多様なサービスを期待しても、シティホテルのサービス機能しかないというのが現実なのです。

|

|

昭和40年代から小学校にプールが設置されるようになると、海や川の自然は危険であるという声が海や自然を理解しない大人から上がり、臨海学校は減少し、海辺に近い学校の遠足も砂浜でお弁当を食べるだけ。そんな海の自然を体験しない子どもたちはやがて親になり、自然を体験しない親子が、日本で増え続けているのです。

海には、海の動き(流れや干満)と海面に吹く風と、その風によって起こる波のエネルギーと、数万年かけて波が磨いた砂粒でできた心地よい砂浜と干潟や磯があります。これらの海の自然は、多感な幼年期に五感で体験しないと、幅広い海の環境を理解できる専門家は育まれないと思うのです。また、一般教育やスポーツ育成にしても、単種目だけやらせているのでは子どもはバランス良く成長しないことはかなり前から知られています。現在の行政も教育関係者も、幼年期に海を経験していない人が多いから、海の自然を感覚的に理解するのは難しいのだと思います。海を総合的に理解しないままバラバラに各論を展開するので、一般にも海全体の構想がうまく伝わらない。海を総合的に理解し施策することが重要なことだと思います。

海で遊ぶ子どもを増やすために

最近、海で遊んでいる大人は多いが、子どもたちの姿が極端に少ないことをみなさんはご存じでしょうか。その原因は、自分を含め大人たちがいろいろなかたちで子どもの海への興味を失わせてしまったとしか考えられないのです。また、子どもたちが安全に海とつき合える環境が少ないことも原因であると私は思います。

そこで共感してくれた大人たちに協力してもらい、子どもたちにできる限り多くの海の遊び、スポーツ種目を体験してもらう「ビーチクラブ型」活動を毎月定期的に各地ではじめました。ところが、単種目の専門家だけでは、子どもたちのように自由な発想でいろいろな海の種目を楽しめないのです。視野が狭く、子どもたちについて行けない。子どもたちにも見限られてしまうのです。

そこで専門家だけに頼らず、子どもたちの両親をはじめ、海でもっと遊びたい一般の方々に協力とアドバイスをいただいて、子どもたちと一緒になって遊びながら、海のいろいろな自然を体験していくプログラムとマニュアル作りを始めています。子どもたちと遊びながらスタッフ育成を目指す検定の仕組みも試行できる段階まできています。海の用具は高額なモノが多いので、ビーチクラブ活動を楽しみながら手伝ってくれる子どもたちには、地域通貨などを活用して、親に負担をかけずに用具を購入できる仕組みも作りたいと考えています。

ビーチクラブの活動は1月から12月まで一年中、全国8カ所で毎月定期的に活動が行われるようになりました。さまざまな海の経験を海の現場で子どもたちにまずは遊びを通じて伝えていく。地域の大人が地域の子どもたちに、そして一般の方にも海を楽しみ理解していただく。海の好きな皆さんには、こうした活動に、これからも是非ご協力いただきたいと思うのです。(了)

第169号(2007.08.20発行)のその他の記事

- 海に消えた文明が問いかけるもの~先史時代の謎と水中考古学の可能性~ 在仏日本大使館公使◆山田文比古

- 海洋の大規模利用に対する公平な評価手法の必要性 大阪府立大学大学院工学研究科 教授◆大塚耕司

- 日本の海辺に子どもがいない ビーチクラブ全国ネットワーク事務局 事務局長◆井坂啓己

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌