Ocean Newsletter

第169号(2007.08.20発行)

- 在仏日本大使館公使◆山田文比古

- 大阪府立大学大学院工学研究科 教授◆大塚耕司

- ビーチクラブ全国ネットワーク事務局 事務局長◆井坂啓己

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

海洋の大規模利用に対する公平な評価手法の必要性

大阪府立大学大学院工学研究科 教授◆大塚耕司地球規模での危機が迫っている水、食糧、エネルギーの持続的生産、

あるいはCO2排出抑制などに対して、海洋深層水利用、CO2海洋隔離、海洋エネルギーなど、

さまざまな海洋利用技術が提案され、基礎研究が進められている。

このような海洋大規模利用技術を普及させるためには、

地球規模での環境へのインパクトを、陸域、大気、海洋の区別のない

包括的で公平な統合指標を用いて評価する必要がある。

1.人口爆発と地球環境問題

紀元には3億人程度であった地球人口は、産業革命時代に10億人を突破し、2006年には65億人に達している。近年人口増加率は徐々に減少しているとは言え、2020年には80億人程度になると予想される。現在の飢餓人口8億人、飲料水不足人口11億人(衛生設備不足人口を含めると水不足人口は37億人)は、資源の不均一な分布と分配が主たる原因であるが、世界人口が80億人に達すれば、総量として不足することになる。

産業革命以降の人口爆発と経済発展に伴う水、食糧、エネルギーの急激な消費増大は、石炭、石油を中心とする化石燃料の大量消費により支えられてきたが、その結果、気候変動に代表されるさまざまな地球規模での環境問題が生じ、持続的な資源利用可能領域を超えて、生産活動そのものへ影響を及ぼすこととなった。今後も増加する人口を養うためには、水、食糧、エネルギーのさらなる生産拡大が必要であるにもかかわらず、化石資源大量消費を基礎とする陸域での生産活動は限界に達しているというのが現状なのである。

2.海洋の大規模利用の必要性

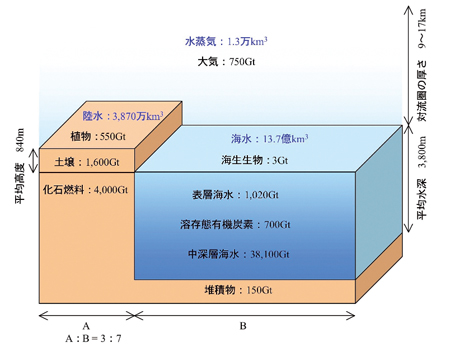

地球の表面積のおよそ7割が海洋で占められていることは広く知られているが、資源の持続可能性に大きく関係する空間的な分布については案外議論されることが少ない。図1に示すように、陸域の平均高度840mに比べて、海洋の平均深度は4.5倍以上の3,800mもある。生命の源である水や炭素の存在量も海洋のほうがはるかに多く、炭素量で6.5倍、水で35.5倍の量を保有している。一方、大気の厚みは気象に影響を及ぼす対流圏まででも9~17kmあり、空間的には大きいものの、物質の存在量でみると容量は非常に小さい。

海洋は、このように大きな環境容量を持っているが、資源利用はごくわずかな沿岸域を中心に行われているだけであり、持続的生産が可能な未利用資源は多く残っていると考えられる。水、食糧、エネルギーの生産拡大が急務である現在、化石資源大量消費を基礎とする陸域での生産活動を抑え、海洋での生産に移行していく必要があると考えている。

3.公平な評価手法の必要性

水、食糧、エネルギーの持続的生産、あるいは地球温暖化対策としてのCO2排出抑制などに対する海洋の大規模利用技術については、海洋深層水利用、CO2海洋隔離、海洋エネルギーなど、さまざまな技術が提案され、基礎研究が進められているが、自然保護、環境保護を謳っている団体のみならず、一般市民や科学者、技術者からも、海洋環境・生態系への影響を理由に利用概念そのものを否定する意見が少なからず出されている。

しかし、このような海洋利用は、そもそも化石資源消費の抑制や負荷軽減を目的としているのであるから、現状の化石資源消費、陸域での食糧生産やエネルギー生産などによる環境影響との量的な比較がなければ、議論自体が著しく公平さを欠くことになる。またその結果、利用概念そのものが否定されることになれば、予測される世界規模の危機に対する回避策の大きな部分を失うことになる。

重要なことは、このような海洋の大規模利用技術が本当に現行技術の代替策として有効であるか、技術の導入による地球環境への負荷は本当に持続的資源利用可能領域の範囲に収まるかなどを、公平に、定量的に評価できるかどうかである。

筆者が委員長を務めている、(社)日本船舶海洋工学会の「海洋の大規模利用に対する包括的環境影響評価研究委員会(Inclusive Marine Pressure Assessment & Classification Technology Committee、通称IMPACT研究委員会)」では、このような海洋の大規模利用による地球規模での環境へのインパクトを、陸域、大気、海洋の区別のない包括的で公平な統合指標を用いて評価することを目的としてさまざまな調査研究活動を行っており、昨年、エコロジカル・フットプリントと環境リスク管理を統合した包括的な評価手法を提案した。

エコロジカル・フットプリントとは、人間経済活動による資源やエネルギーの利用、廃棄物の処理などに必要な生態系の生産(処理)能力を、生産性のある土地面積に換算した指標であり、環境リスク管理とは、地球温暖化や化学物質の人体への影響などに代表されるような、広域的、長期的環境影響問題に対して、経済面に加え、人体や生態系への現在および将来のリスク評価を行い、リスク・ベネフィット原則により意思(政策)決定を管理する手法である。

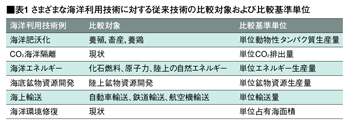

現在、表1に示すような海洋利用技術に対する評価を行いつつあり、各技術ともに、基準単位あたりの地球への負荷を、従来の陸域での生産活動や何もしなかった場合などと比較することによって、評価手法そのものの有効性を確かめるとともに、問題点の抽出を行い、より信頼性の高い手法に発展させるべく検討を重ねているところである。

冒頭に述べたように、地球規模での水、食料、エネルギー危機は目前に迫っている。この危機を回避するための有力な手段となり得る海洋の大規模利用を早急に実現させることは、海洋の仕事に携わっているわれわれの責務である。この大きな責務を果たすためにも、包括的で公平な統合指標を用いた評価手法の確立と、それを政策決定過程に反映させる仕組みづくりを急がねばならない。(了)

第169号(2007.08.20発行)のその他の記事

- 海に消えた文明が問いかけるもの~先史時代の謎と水中考古学の可能性~ 在仏日本大使館公使◆山田文比古

- 海洋の大規模利用に対する公平な評価手法の必要性 大阪府立大学大学院工学研究科 教授◆大塚耕司

- 日本の海辺に子どもがいない ビーチクラブ全国ネットワーク事務局 事務局長◆井坂啓己

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌