Ocean Newsletter

第169号(2007.08.20発行)

- 在仏日本大使館公使◆山田文比古

- 大阪府立大学大学院工学研究科 教授◆大塚耕司

- ビーチクラブ全国ネットワーク事務局 事務局長◆井坂啓己

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

海に消えた文明が問いかけるもの~先史時代の謎と水中考古学の可能性~

在仏日本大使館公使◆山田文比古近年、世界各地の海底で、先史時代の遺跡が次々に発見されている。

それらは、かつて陸地にあったものが、後氷期の海面の上昇によって水没したものと考えられる。

水中考古学は、海底の闇の中に封印されてきた人類の痕跡を明るみに出すことによって、

文明の起源に関するわれわれの常識を変えることになるかもしれない。

海に沈んだ人類の痕跡

近年、世界の各地で、海に沈んだ文明の痕跡が次々に発見されている。それを可能にした水中考古学の発達には目覚しいものがある。

もともと、水中考古学は、古代ギリシャ・ローマや大航海時代などの沈没船の探査を中心に欧米で発達してきたものであるが、それに止まらず、地震や津波などによって水没した遺跡の発掘にも寄与してきた。

エジプトのアレクサンドリア沖では、フランスの水中考古学チームの手によって、海底に沈んだアレクサンドリア古港、東カノプスとヘラクレオンの集落の遺構の発掘が行われている。これらの遺跡は、紀元365年と746年に起きた大地震と津波、その間にも続いた地盤沈下などによって8世紀後半には完全に水没したとされる。ここで発見されたプトレマイオス朝のファラオ像など約500点の遺物が、昨年5月から9月までベルリンのマルティングロピウスバウ博物館で、さらに12月から今年3月までパリのグランパレでも一般公開され、好評を博した。この展覧会(「海に沈んだエジプトの秘法展」)は、日本でも近く開催される計画があると聞く。

イタリア・ナポリ湾のバイアでは、ローマ時代の貴族の館やニンフ廟の遺構などが沖合の海底で発見され、そこから発掘された遺物が現地の博物館で展示されている。この遺跡は、4~5世紀、7~8世紀および14~16世紀を中心に当地で頻発した微動地震の影響により徐々に水没したものと見られている。

それだけではない。今や、水中考古学の対象は、先史時代の人類の痕跡にまで広がりつつある。

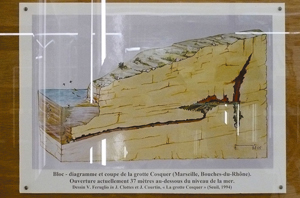

フランス・ブルターニュ半島モルビアン湾のエルラニック島では、海中に没したストーンサークルが発見された。南仏マルセイユ近くの海岸では、海面下約37メートルのところに口を開けた海中洞窟(発見者の名前に因んで「コスケ洞窟」と呼ばれる)を辿っていった先の最奥部に空洞があることが分かり、その中で人の手形や動物などを描いた壁画が見つかった(図参照)。さらに最近も、英国の東海岸から北東沖の北海海底で、狩猟採集社会の遺跡が発見されたと報じられた。これらはいずれも先史時代の遺跡と見られ、その後起きた海面の上昇により水没したものと考えられている。近年日本でも、人工物とおぼしき巨石構造物や道路網などが与那国島や沖縄本島沖の海底で発見され、注目を集めている。木村政昭琉球大学名誉教授の最近の研究※によれば、それらは今から3,000~1,500年ほど前に作られ、2,000~1,000年ほど前にウルム氷期後の海面上昇や地殻変動などにより水没したものと推定されている。

しかし、残念なことに、与那国の「海底遺跡」は、日本の考古学界においては際物扱いされ、「遺跡」として研究の対象とすらされていない。門外漢が言っても詮ないことではあろうが、私自身が実際に潜って見た印象では、整然とした直線と平面で構成された巨石構造物は、どう考えても人間の痕跡としか思えず、これが放置されている現状にはいささかの懸念を抱かざるを得ないところである。

人類の先史時代の謎を解き明かす鍵は水中にある

(マルタ国立考古学博物館蔵、著者撮影)

(モナコ先史人類学博物館蔵、著者撮影)

ところで、われわれは、エジプト、メソポタミアなどの四大文明の出現に至る人類の先史時代について、一体どこまで知り得ているのだろうか。

人類の来歴を振り返る時、われわれは漫然と現在の地図を思い描いて考えがちである。それは当然、現在の海岸線を基に作られている。しかし、現在の海岸線、すなわち陸地と海との境界が固定したのは、人類の歴史上比較的最近のことにすぎないことを忘れてはなるまい。

およそ2万年前とされるウルム氷期の最盛期には、大量の水が氷結していたため、海面は今と比べて100メートルかそれ以上も低く、琉球列島も英仏海峡も大半が地続きであったとされる。地中海も、その後の亜氷期にかけての海岸線は、現在よりもずっと沖合にあり、いくつかの島々は陸地で繋がっていたことが知られている(18,000年前(紀元前16,000年)の地中海地域の地図参照)。クロマニヨン人が、ラスコー洞窟で馬や野牛などの壁画を描いていた当時のヨーロッパ・地中海沿岸地域は、今より陸地部分がずっと広かったのである。他の地球上の地域でも、それは同様であろう。

やがて、後氷期の海面上昇に伴い、陸地は徐々に後退し、四大文明が出現する頃に至ってようやく、今の海岸線とほぼ同じところで安定したと見られる。逆に言えば、四大文明が開化する以前の長い先史時代において、人類は、絶えざる海面の上昇と陸地の後退を経験し、未曾有の環境変化に対応しながら、文明の度合いを高めてきたと見ることができよう。ノアの箱船の洪水物語や世界各地に伝えられる洪水伝説は、有史以前の人類の集合的記憶として捉え直されるかもしれない。

われわれは往々にして、四大文明は人類の歴史の出発点だと考えがちであるが、いきなり地球上のある場所に突然文明が出現するなどということは合理的には考えられないことである。クロマニヨン人に代表されるホモ・サピエンス・サピエンスの出現以降、長い間にわたる人類の文明化のプロセスがあったと考えるのが自然であろう。とくに氷期後間もない寒冷な気候の時代において、比較的生存の条件が穏やかであったと思われる低緯度地帯の沿海地域に、文明の萌芽が形成されたと考えることは理に適っており、したがって、その痕跡が、現在の陸地に隣接する海底で、かつて陸地であったと考えられるところにも残っていたとしても、けっして不思議ではないのである。

おわりに

そのように考えてくると、人類の先史時代の謎を解くカギは海底にある、と言えそうである。現在発見されつつある海底の遺跡は、その先駆けとなるものであろうが、まだまだ序の口に過ぎないと考えるべきであろう。

水中考古学は、海に消えた文明、すなわち海底の闇の中に封印されてきた先史時代の人類の痕跡を明るみに出すことによって、人類文明の起源に関するわれわれの常識にコペルニクス的転換をもたらしてくれるかもしれない。今後の研究の発展に期待したい。(了)

※ 本誌103号(04年11月20日発行)「与那国島海底遺跡の現状、保護のあり方」参照。

第169号(2007.08.20発行)のその他の記事

- 海に消えた文明が問いかけるもの~先史時代の謎と水中考古学の可能性~ 在仏日本大使館公使◆山田文比古

- 海洋の大規模利用に対する公平な評価手法の必要性 大阪府立大学大学院工学研究科 教授◆大塚耕司

- 日本の海辺に子どもがいない ビーチクラブ全国ネットワーク事務局 事務局長◆井坂啓己

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌