Ocean Newsletter

第165号(2007.06.20発行)

- 作家◆立松和平

- 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所 総括副所長◆福地光男

- 明治学院大学国際学部国際学科教授◆熊本一規

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

南極海を取り巻く国際環境と日本南極地域観測事業

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所 総括副所長◆福地光男日本が国際的な南極観測に参加してから今年は50年目である。

この間の南極を取り囲む国際的な動きと、その中での近年の研究トピックスを取り上げ、

合わせて日本の南極海における地道な観測や研究の一端を紹介する。

南極観測の幕開け

国際的な学術団体が母体となり、地球の極域を観測する計画は古く1982-83年の第1回国際極年に遡る。以後50年毎に観測を実施することを決め、1932-33年に第2回極年観測が実施された。その後学術研究の進歩が著しく、第3回はその間隔を25年とし、1957年に実施した。国際学術連合が、極域のみならず全地球をカバーすることとし、「国際地球観測年(IGY: International Geophysical Year)」として実施され、南極に重点をおき国際的に分担した観測を呼びかけた。日本は日本学術会議を母体に準備を進め、政府に強く観測の実施を勧告し、文部省(当時)の事業として関連省庁の協力や国民社会の支援を受け、初めて南極観測の国際舞台に仲間入りした。

IGYに参加した12カ国は国際学術連合の下に現在の南極研究科学委員会(SCAR: Scientific Committee on Antarctic Research)を1958年に発足させた。また、1959年に12カ国は領土権の凍結や科学調査の自由の確保などを精神とする「南極条約」に署名し、同条約は1961年に発効し今日に至っている。

南極海の国際共同観測

1970年代になり、南極海の魚類やオキアミへの漁業活動が活発となり、海洋生物資源の国際的な取り扱いが問題となった。南極条約のもとでの討議から、SCARに対してナンキョクオキアミを含む海洋生物調査の実施が要請された。1981年から10カ年国際計画としてBIOMASS計画(南極海洋生態系および海洋生物資源に関する生物学的研究計画)が実施され、ナンキョクオキアミ資源量が見積もられた。これらの学術調査を反映し、1982年に「南極の海洋生物資源の保存に関する条約」が発効した。

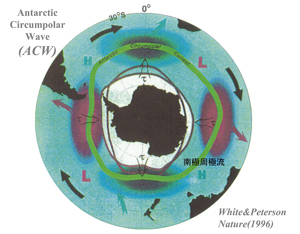

高低のアノーマリーが西から東に、すなわち、図の上では時計回りに移動し、南極大陸を一周するのに8-10年かかる。

この条約は南極海の鯨類とアザラシ類を除く(それぞれ個別の国際条約がある)すべての海洋生物を包含するものであり、また、その条約の地理的範囲は、南極条約が南緯60度以南を対象としているのに対して、海洋生物の空間的な分布に大きな境界となる極前線(南極収束線)という海洋構造を基に定めている。また、多くの国際漁業条約が単に対象種の漁獲量を討議するのに比べて、CCAMLR(南極海洋生物資源保存委員会)は海洋生態系の調和を乱さないという考えに基づき、捕食・被捕食という生態学の関係から生態系を乱さないという視点が取り入れられているのがユニークな点である。

南極海の中長期的変動

南極海の中長期的な変動については、White & Petersen(1996)は近年の地球観測人工衛星の海表面の各種情報(表面水温、海表面の風速、海氷分布)を基に南極海の周極性を解析した(図1)。南極大陸の周囲には西から東への南極周極流がある。その流れに沿って、高低のアノーマリーが動いている様子が分かる。これが南極を一周するのに8-10年かかることになる。広い範囲で見た南極周極流の平均的な流速から計算される時間スケールと同じである。このことはある海域で海洋現象の経年的な変動を理解する上では年による違いがこの周期性と関連するか否かを見極めることが重要となる。この周期性のことを「南極周極波あるいは波動(ACW: Antarctic Circumpolar Wave)」と呼んでいる。

また、Loeb等(1997)はナンキョクオキアミの主要漁場である南極半島周辺海域における、季節的海氷域の経年変動パターンと春先のプランクトンの増殖やナンキョクオキアミの豊度との関係を解析した。冬期の海氷張り出しが強く、したがって春先に遅くまで海氷が残る年と、その反対の年との間で、植物プランクトンの種組成や増殖の様子が変わり、その結果、植物プランクトンを摂食するサルパ類とナンキョクオキアミとの間で餌の競合関係に微妙な変化を引きおこすことを見出した。

日本南極観測隊の活動

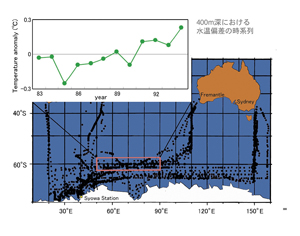

しらせによっておこなわれている投げ捨て式水温測定器の観測から、1983年から1994年までで約0.2°C (400m深) の顕著な昇温傾向が見出された。

さて、日本南極地域観測事業では第7次隊(1965-66年)以来昭和基地への往復航路上で「海洋定常観測」を継続してきた。この中で観測精度は必ずしも高くはないが、停船することなく航走しながら簡便に海表層の水温の垂直分布を観測できるXBTという手法がある。長年にわたって海洋保安庁・水路部により蓄積された膨大なデータを基に、Aoki(1997)が経年的な水温の変化を日本海洋学会誌に公表した(図2)。気温データは各国の気象観測網により数多くの情報蓄積や解析結果があるが、海洋に関し、とくに海洋観測そのものの実施がなかなか容易でない南極海におけるこのような長年のデータの蓄積は世界に誇るものである。Aoki等(2003)はその後1966-1998年の間で水深500mにて約0.1度Cの昇温傾向を報告している。

海洋生物の定常観測は極地研※1を中心に継続され、往復航路上で植物プランクトン現存量が観測されている。植物の量の指標となる海水中のクロロフィル濃度の蓄積データを基にHirawake等(2000)は人工衛星の海氷観測データとの経年的な変動傾向を解析した。これらの変動パターンがACWの周期性と関係ありそうであることを見出した。このことはLoeb等(1997)の成果をさらに発展させ、かつ、裏付けるにつながる重要なことである。

日本の国際貢献とリーダーシップ

南極域は地球上の冷源として大気圏と海洋圏における収束域と源流域として重要な役割をもち、地球規模環境変動のシグナルをいち早く検出する重要なセンサー域とも言われている。南極の観測は学術研究母体と国際条約とが調和して発展してきたユニークな歴史がある。2007-2008年はIGYから50年目となり、国際学術連合と国際気象機関(WMO: World Meteorological Organization)の主催で「国際極年(IPY)2007-2008」※2が開始されたところである。これを機会に日本は南極条約原署名国の一員として、南極海洋研究において強くリーダーシップを発揮・発展させる責務がある。海洋研究そのものが学際的であると同時に多くの国内省庁・機関・大学などの連携が不可欠である。(了)

※1 国立極地研究所 http://www.nipr.ac.jp/

※2 国際極年2007-2008 http://www.ipy.org/

第165号(2007.06.20発行)のその他の記事

- 地球流転 作家◆立松和平

- 南極海を取り巻く国際環境と日本南極地域観測事業 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所 総括副所長◆福地光男

- 許可漁業・自由漁業が海を守る 明治学院大学国際学部国際学科教授◆熊本一規

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌