Ocean Newsletter

第162号(2007.05.05発行)

- 国土交通省海事局長◆冨士原康一

- (社)日本海洋開発建設協会 海洋工事技術委員長代理◆白須 宏

- (社)責任あるまぐろ漁業推進機構(OPRT)専務理事◆原田雄一郎

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

これからの海洋政策と国際海上輸送に対応した港湾整備について

(社)日本海洋開発建設協会 海洋工事技術委員長代理◆白須 宏「海洋政策大綱」には、海洋に関する主要施策の一つとして

わが国の経済および生活を支える「海上輸送の確保」が挙げられている。

国際海上輸送の現状と急速に進むコンテナ船の大型化、

アジア諸国の動向に対応する今後のわが国の港湾整備について述べる。

1. はじめに

わが国は、国土面積が世界で62番目の島国であり、国土の8割は山地で平坦地が少なく、加えて国民生活、産業活動を支える食料、資源、エネルギーの大半を輸入に依存している。一方で、わが国は海で囲まれた海洋国家であり、国連海洋法条約の下で、国土面積の12倍におよぶ世界で6番目となる広大な排他的経済水域と大陸棚を新たに管理することとなり、海洋の持続可能な開発と利用は国民生活の向上と経済の発展にとって不可欠である。

世界規模で進んでいる海洋の法秩序と政策の転換に対応し、わが国においても海洋政策研究財団が事務局となった海洋基本法研究会で「海洋政策大綱」がとりまとめられ、これを基に今期国会において「海洋基本法」が制定された。この「海洋基本法」では、海洋に関する基本的な施策の一つとしてわが国の経済および生活を支える「海上輸送の確保」が挙げられている。以下に、わが国の海上輸送の現状と今後の港湾整備について述べる。

2. 国際海上輸送の現状

国際物流において、大量の貨物をローコストで長距離輸送できる海上コンテナ輸送は、欠かすことのできない輸送手段であり、わが国においてもコンテナ貨物取扱量は急増している。わが国のGDP(名目)は1990年に対して2003年は1.11倍となっているが、コンテナ貨物取扱量は1.83倍まで伸びており、GDP(名目)を上回る伸び率を示している。とくに、中国が世界の生産拠点として成長し、多くの日本企業が中国に進出していることから、対中国のコンテナ貨物量は急激に増加している。

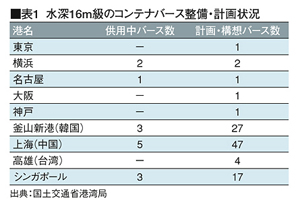

また、近隣のアジア諸国では、国際ハブ港として機能する大規模コンテナターミナルを目覚しいスピードで整備しており(表1参照)、アジア主要港のコンテナ取扱量は、総量、伸び率ともにわが国を大きく上回っている。その結果、わが国の港湾の地位は相対的に低下し、2005年の港湾別コンテナ取扱量のランキングを見ると、第1位から第6位までをアジア諸国の港湾が占め、日本は21位の東京港が最上位で、次いで27位の横浜港となっている。

3. コンテナ船の大型化

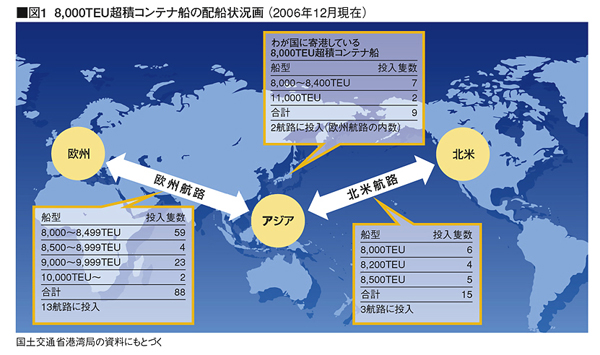

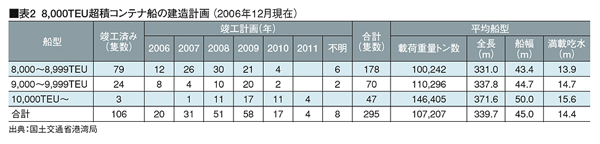

海上コンテナ輸送のコストを低減するには、大型コンテナ船を用いて1隻当りの輸送量を増加させることが効果的であり、世界の主要船社は本船航路に大型コンテナ船を投入し(図1参照)、輸送費の低減を図っている。とくに最近のコンテナ船の大型化は著しく、1996年における最大のコンテナ船は船長318m、積載コンテナ個数6,400TEUであったが、2006年には船長397.6m、積載コンテナ個数11,000TEUが最大となっている。今後も8,000TEUを超える大型コンテナ船(ULCV:Ultra Large Container Vessel)の建造が数多く予定されており(表2参照)、わが国の港湾にも2隻の11,000TEU積の大型コンテナ船(Emma Maersk:エマ・マースク、運航船社MAERSK LINE社:マースクライン社 等)が寄港している。また、ロッテルダム港マースフラクテ2(Maasvlakte2)プロジェクトでは、2014年供用を目指して水深20mのコンテナバースの整備が進められており、世界最先端の造船技術は15,000TEU級コンテナ船の設計・建造能力があるといわれている。

4. 今後のわが国の港湾整備

このような状況を踏まえ、わが国の港湾の国際競争力を強化するため、国土交通省港湾局ではスーパー中枢港湾プロジェクトを推進している。しかし、コンテナ船の大型化は予想以上に進み、現時点で最大のコンテナ船(Emma Maersk)の満載吃水は16.5mであり、スーパー中枢港湾プロジェクトで整備されている岸壁の計画水深が16m程度であることを考えると、岸壁の整備が完了する頃には、わが国への満載での寄港が不可能な大型船が多数建造されることも想定される。

また、昨今の財政事情から、国内に大規模コンテナターミナルを整備するのではなく、他国の港湾をハブ港として活用すれば良いとの意見も一部にあるが、釜山や香港をハブ港とし、わが国の港湾をフィーダーポート※とすると、リードタイムの増加に加えて積み替えコスト等により物流コストが増大するため、輸入および輸出価格が上昇し、わが国経済に大きなデメリットを与えることとなる。したがって、わが国の経済および生活を安定して支えるために、アジア諸国の港湾整備情況も考慮しつつ、コンテナ船大型化の最新の動向を見据えた大規模コンテナターミナルの集中的、かつ、効果的な整備が必要であると考える。

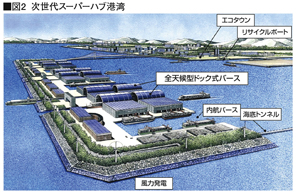

これらのことから、(社)日本海洋開発建設協会では、「次世代スーパーハブ港湾を目指して」と題して全天候型ドック式バースを備えた大水深の沖合いハブ港湾を提案した(図2参照)。今後のわが国の海洋政策を考える際の参考となれば幸甚である。(了)

※ フィーダーポート=コンテナ船はその輸送効率を高めるため、特定の主要港湾以外で発生する貨物については主要港湾で積替(フィーダー)輸送を行っている。フィーダーポートとは、積み替え輸送を受ける港湾で、通常は市場規模の小さな地方港湾。

第162号(2007.05.05発行)のその他の記事

- トン数標準税制について 国土交通省海事局長◆冨士原康一

- これからの海洋政策と国際海上輸送に対応した港湾整備について (社)日本海洋開発建設協会 海洋工事技術委員長代理◆白須 宏

- 行動せよ日本~まぐろ資源管理で発揮する日本のイニシアティブ~ (社)責任あるまぐろ漁業推進機構(OPRT)専務理事◆原田雄一郎

- 速報 海洋基本法 成立!

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男