Ocean Newsletter

第160号(2007.04.05発行)

- 北海道大学名誉教授◆角皆(つのがい)静男

- 海洋エッセイスト、オフィス☆海遊学舎主宰◆拓海広志

- 小説家、日本SF作家クラブ会長◆谷 甲州

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

島のエコツーリズム

海洋エッセイスト、オフィス☆海遊学舎主宰◆拓海広志島の自然環境を守りながら、それを教育的な観光資源として活用することで

経済の活性化=島おこしを図る「島のエコツーリズム」が人々の関心を呼んでいる。

その実践に際しては難問も多いが、島の自然や社会に与える影響と事業収益性の両面において

持続可能性の高いやり方を確立すべく各地で様々な試みがなされている。

エコツーリズムとは何か?

エコツーリズムは、観光資源を使い捨てにしがちだった従来型のマスツーリズムが持つ破壊的側面への批判として登場してきたオルタナティブツーリズム(別のやり方のツーリズム)やサスティナブルツーリズム(持続可能なツーリズム)の中に位置付けられるものです。その幾つかある定義の共通要素は、「自然環境を対象とし」「教育的な要素を持ち」「持続可能な方法で管理・運営される」「ツーリズム」だというもので、それは自然を学び、保護することが受け入れ側となる現地社会(ホスト・コミュニティ)の維持と長期的なツーリズムの発展に寄与するという考え方に基づいています。

ただし、その中にはより手つかずに近い自然を対象とし、極力それに影響を与えぬ形で観察しようというネイチャーツーリズムから、その土地の自然と関わって生きている人々の生活や文化、すなわち風土全体を対象とするエンデミックツーリズム、農山漁村に滞在して、その生活や仕事を体験しながら交流を楽しむグリーンツーリズム(漁村滞在型はブルーツーリズムとも呼ばれる)まで様々なものがありますので、エコツーリズムのあり方は決して一様ではありません。また、自然の中での冒険的要素を重視するアドベンチャーツーリズムはエコツーリズムとは本質的に異なりますが、エコツアーのプログラムに冒険やスポーツの要素が加味されることはあります。

ツーリズムの意義と問題点

私はツーリズムの要点とは、それが内と外の遭遇の場であり、そこで摩擦と交流、対立と昇華といった様々なドラマが起こることによって内と外の双方に対して影響を与え、それぞれの変化を促すことにあると考えています。とくに受け入れ側となる現地社会は外部からの視線を借りることによって自らのアイデンティティを確立する機会を得ることができ、それによって伝統文化を再発見したり新たに創造したりできるわけで、経済的な効果を別にすると、ツーリズムの最大の意義はそこにあると言えるでしょう。

しかし、外部からもたらされる様々な刺激によって現地社会が揺らぐこともありますし、生活資源と観光資源が対立することによって現地社会が割れるということも起こりえます。例えば、島を舞台とするツーリズムにおいては、漁業者とダイビング業者が対立するといった事例が各地で数多く報告されています。また、外部の業者によってツーリズムが自己完結的に運営され、現地社会への経済的な還元がほとんど見られない例もあります。こうした問題はマスツーリズムでもエコツーリズムでも同様に起こりえますが、持続可能性を重視するエコツーリズムにおいてはとくに考慮が必要です。

島のエコツーリズム

高知県柏島の黒潮実感センターが地元ダイビング業者との共催で行うエコツアーのプログラムにリーフチェック(サンゴの健康状態の調査)があります。柏島のサンゴは近年の大型台風、サンゴ食巻貝、大挙して押し寄せる技術的に未熟な観光ダイバーによる破壊などで被害を受け続けていますが、エコツアーに参加したダイバーはリーフチェックなどの自然観察・学習活動を通してサンゴの状況への理解と島の自然への愛情を深めていきます。

(写真提供:黒潮実感センター)

有限性が明快である島空間を利用する「島のエコツーリズム」には、その生態圏をある程度完結したものとして理解、把握しやすいという特徴があり、それを野外博物館(フィールド・ミュージアム)として利用することで教育効果が期待できます。また、ツーリストにとって里海と関わって生きる島人の暮らしは魅力的で、そこから学ぶものも多いことでしょう。しかし、島の各種施設の収容力および自然環境の許容量に見合った規模でツーリズムを実施するためには島全体での検討が必要ですし、その際に住民の心理的な許容範囲についても考えに入れる必要があります。

どのような事業でも自然および社会に与える影響と収益性の両面において持続可能でなければ成り立ちませんが、エコツーリズムにおいてはそのことについてとくに意識的である必要があります。エコツーリズムには「その運営規模が小さいために影響が目立たないだけで、自然を観光に利用して破壊する点ではマスツーリズムと同じだ」という批判が付き物です。しかし、プログラムの内容自体を島の環境保全に役立つものとし(事例1参照)、島の住民と島を訪れるツーリストの双方がエコツーリズムを通して島の自然に対する理解と意識を高めることができれば、それがもたらすプラス効果はマイナス効果を上回りうると私は考えています。

鍵を握る「人」

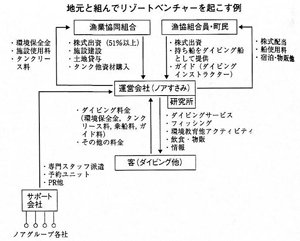

観光ダイビング事業には漁業者との摩擦や現地社会への経済的還元がなされないという批判が付き物です。クラブノアジャパンは和歌山県すさみ町などで、漁協など現地社会の人たちと共同でエコツアー事業を運営するというビジネス・モデルを創出していますが、こうしたやり方を取ることによって現地の人たちの積極的な参画を得ることができ、エコツーリズムの意義と魅力、持続可能性が高まることが期待されます。

(図版提供:クラブノアジャパン)

従来型のマスツーリズムに参加する人は旅行を「休息」と「遊び」の場として捉えていましたが、エコツーリズムの参加者はそれを「交流」と「学び」の場として捉えているため、「島のエコツーリズム」の運営者にとってはより深い理解と関係を求めて来るリピーターの確保が重要な課題となります。しかし、実際にリピーターを呼び寄せるのは島の美しい自然だけではなく、その自然を深く愛しながらも日々それと格闘し、調和して暮らしている現地社会の人たちの存在であり、そうした人たちとの間で生じた関係はツーリストにとって重要な誘引となります。したがって、エコツーリズムの運営にあたるスタッフを現地で採用・育成することは、雇用によって現地社会への経済的貢献を果たすだけではなく、エコツーリズムを長期にわたって魅力的なものとするために不可欠なことだと言えます。また、現地の人々のより積極的な関与を促し、エコツーリズムを現地社会に根付かせるためには、その経営主体に現地社会の団体や人々を加えることも検討されるべきでしょう(事例2参照)。「島のエコツーリズム」を進める際に、その持続的成功の鍵を握るのは「島の人」だということを忘れてはなりません。(了)

●オフィス☆海遊学舎 http://www17.ocn.ne.jp/~hellosea/

第160号(2007.04.05発行)のその他の記事

- 南極海の生態系は変わりつつあるか 北海道大学名誉教授◆角皆(つのがい)静男

- 島のエコツーリズム 海洋エッセイスト、オフィス☆海遊学舎主宰◆拓海広志

- 海とSF作品 小説家、日本SF作家クラブ会長◆谷 甲州

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男