Ocean Newsletter

第160号(2007.04.05発行)

- 北海道大学名誉教授◆角皆(つのがい)静男

- 海洋エッセイスト、オフィス☆海遊学舎主宰◆拓海広志

- 小説家、日本SF作家クラブ会長◆谷 甲州

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

南極海の生態系は変わりつつあるか

北海道大学名誉教授◆角皆(つのがい)静男これまで「人間活動で海の生態系が変化した」といえば、

ほとんどが海洋汚染など海への人間の直接的活動による変化だった。

しかし、地球温暖化で変わった海で生態系が変わる間接的活動による変化もあり得る。

実際、地球温暖化の影響が最も出やすい極域の海の生態系が変化したとの報告もある。

ただ、それが一時的なのか、継続するのかよくわからない。

そこで「南極域生態系の変化がどのような機構で、どの程度起こるか」に

迫るためにはどうしたらよいか考えてみる。

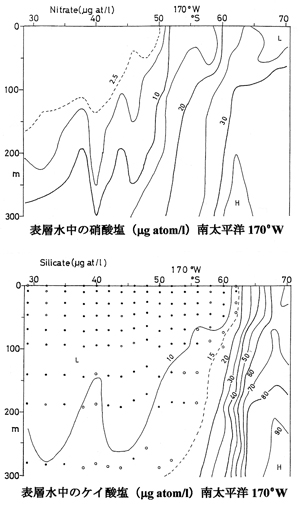

ケイ素説を導いた、わが南極海への観測航海

1968年11月に東京を出港した東京大学海洋研究所白鳳丸は、170°W線を30°Nより南下し、1月19日に69°34′Sまでは達したが、パックアイス(海氷)に阻まれた。この時の南太平洋表層300mにおける硝酸塩とケイ酸塩の濃度を図に示す。この図から、50°Sまでは硝酸塩もケイ酸塩もない貧栄養の暖かい南太平洋、それから暴風圏のある60°Sまでは硝酸塩はあるがケイ酸塩はない亜南極海、その南は硝酸塩もケイ酸塩もある南極海だったことがわかる。この栄養塩の変化と生物種の変化は見事に対応していた。すなわち、60°Sまではサルパ(原索動物の一種)と石灰や有機物の殻や被膜を持つ生物、それ以南では珪藻やそれを餌とするオキアミなどが卓越しており、それが海底堆積物にも反映し、60°Sまでは石灰質軟泥、それ以南はケイ質軟泥だった。後に、セジメントトラップ(海水中に設置して沈降してくる粒子を捕集する装置)を係留し、それを確かめた(Tsunogaiら, 1986)※。

これを基に次の2部からなるケイ素仮説を提出した。第1部は「すべての環境条件が植物プランクトンの生育に適していれば珪藻が一番強く、まず増える。しかし、珪藻だけが増えると、海水のケイ酸塩が先に減り、ある閾値以下になり、鞭毛藻などケイ酸塩殻を持たない植物に代わる」である(角皆,1979)。そして、Tsunogai and Watanabe(1983)は、春のブルーム(植物プランクトンの大増殖)がこのように推移することを噴火湾で確かめた。ケイ酸塩が先に減るのは、ケイ素/窒素比が海水より珪藻の方が大きいからである。そして、第2部は「一般に珪藻類は大きいので、大型の動物プランクトンから大型の硬骨魚類に至る新生代、つまり現在優勢な食物網を作る。これに対し、小型の鞭毛藻類からは小型の動物プランクトン、クラゲに至る古い時代の食物網ができる」である。これは南極海での観測結果と高橋(1977)に基づく。

ケイ酸塩殻の溶解は主に海底で起こり、有機物の分解は水中で起こるので、海水のケイ素/窒素比は、深層水、とくに底層に長く留まった太平洋深層水で大きくなる。したがって、この深層水が拡散や湧昇で表層水に混入する高緯度域で、ケイ酸塩濃度が高くなり、珪藻やそれを食物網の出発点とするオキアミや硬骨魚類が多くなる。逆に、中層水など、より浅い水が湧昇するより暖かい海では、鞭毛藻やサルパ、クラゲなどの割合が高くなる。

低次生産や微生物活動におよぼす極域の海の特異性

南極海の60°Sの南で珪藻のブルームが起こっても、鉛直混合で補給されているため、海水のケイ酸濃度はあまり下がらなかった(Tsunogaiら, 1986)。ケイ酸が閾値(いきち)濃度以下になるまで珪藻が増えなかった原因は、鉄不足による可能性がある。岩石の主成分である鉄は、酸素が溶けている海水中では極めて溶解度が低い3価となり、海水から除かれてしまう。一方で、生物にとって必須だが、微量でよいので、陸近くでは、河川や大気から供給され、鉄不足になることはない。南半球は陸が少なく、南極大陸は低温で、水もほとんど存在せず、鉄をあまり供給しない。物理風化は岩石を微粒子にするだけであり、鉄は、化学風化、つまりケイ酸塩鉱物の風化でわずかに溶け出すが、その程度は温度に極めて大きく依存するからである。海水は-2°C以下にはならないから、陸の生物とは違って、温度が南極海の生態系に直接的に与える影響はそれほど大きくはない。しかし、低温であることが鉄の供給を減らし、間接的に生態系に影響するような例が他にもあるかもしれない。例えば、海水中のメタンは、通常、表層水で過飽和であり、その鉛直分布に濃度極大が見られる。しかし、亀山ら(2006)によると、南極海の60°S以南では、過飽和にならずに深さとともに減少していた。メタンは、微生物がつくった生体内の局所的な還元環境で生成しているので、南極海では、そのような還元環境ができないか、微生物が活動しないか、メタンの酸化がそれ以上に活発なためか、特異な状況が生じていることになる。

また、これは北極海の話であるが、Yamamoto-Kawaiら(2006)によると、海水中の硝酸に対する過剰リン酸がベーリング海から北極海に入ると大幅に増加している。北極海で硝酸塩が気体の窒素になる脱窒過程が働いていればよいが、これは、通常、溶存酸素のない還元環境で起こる。海氷の下にはそれを起こす微生物活動があるのだろうか。それとも、硝酸塩を多く摂取し、リン酸を残す特異な生理作用が働いているのだろうか。

海氷域の後退と高等動物の変化

2005年1月29日、170°Wを南下した水産庁の開洋丸は氷縁の78°26′Sで観測した。36年前の白鳳丸の約1,000 km南である。途中70°S付近にパックアイスがわずかに残っている程度だった。12月下旬には、その北300 kmのところから幅1,000 kmに達する濃密なパックアイスがあった。逆に、1969年にも氷縁に沿って冬でも開水面となっている巨大な氷湖(ポリニヤ)が存在していた可能性もあるが、少なくとも36年前より暖かく、氷が減っていたことは確かである。

海氷の多寡は、ペンギンなど高等動物に大きな影響を与える。どちらも目視で観測できるので、長期間の記録がある。例えば、Croxallら(2002)は1951年以降のペンギンやユキドリの数の変化を解析し、気候変化によるようだと結論したものの、結果は複雑で、その理由は特定できなかった。一方で、Loebら(1997)は オキアミとサルパの関係に注目し、オキアミが減少するとアデリーペンギンが減少すると指摘した。さらに、Atkinsonら(2004)は1926年以降の記録から、長期的にオキアミが減り、サルパが増えており、冬に氷が多いと次の夏にオキアミが多いと結論した。これらの議論は、海氷が減っているところから始まっているが、Jacobsら(2002)は40年間の記録から大陸棚水およびロス海の水の低塩化を明らかにし、それが成層化を促し、南極底層水の形成を妨げていると指摘した。

いずれにせよ、これらの研究で海水の化学成分との関係を追求したものはない。

私の言いたいこと

海は、物理現象、化学成分、生物の営みが複雑に絡み合った総合的な系であり、大気、陸、海底にも開いている。したがって、究極的にはそれらすべてを解明する必要があるが、どれか一つの理解が大きく遅れると全体像がずれてしまう。その遅れた分野として、目で見、身体で感ずることのできない化学成分が関わることがある。私は、ケイ素にとくに着目し、海水の動きと低次生産から高次に至る過程の観測を詳密に続ければ、南極海生態系変化が明らかになるものと信ずる。(了)

※ 本文中の名前とその後の数字は論文の著者名と発表年を示す。