Ocean Newsletter

第159号(2007.03.20発行)

- 気候変動担当政府代表・地球環境問題担当特命全権大使◆西村六善(むつよし)

- 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 学術研究支援員◆中村修子(のぶこ)

- ライター、千葉大学非常勤講師、元・東京都青ヶ島村助役◆菅田正昭

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

サンゴ年輪による海洋気候復元~フィールドと実験室から見えてくるもの~

東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 学術研究支援員◆中村修子(のぶこ)炭酸カルシウムの骨格をもつサンゴは、骨格に年輪を刻みながら成長し、数百年と長生きする。

この骨格を年輪に沿って化学分析すると、その年月の水温や塩分などの情報を得ることができる。

熱帯パラオでサンゴを採取するフィールドの様子、

そして物言わぬサンゴがやがて海の物語を語りはじめる実験室の様子を紹介したい。

サンゴの年輪を解析すると何が見えてくるのか

私は現在、東京大学地球惑星科学専攻の一研究室で、学術研究支援員としてサンゴの年輪解析を担当している。化学出身で地学の知識のなかった私は、サンゴ試料から気候復元するという地球科学のスケールの大きさに圧倒され魅了されてきた。ここでは、この3年半フィールドと実験室から見てきたサンゴ礁研究についてご報告したい。

サンゴ礁を造るハマサンゴは、海水中のカルシウムイオンと炭酸水素イオンを取り込んで、炭酸カルシウム(石灰岩)の骨格を形成する。その際、骨格に年輪を刻みながら成長し、数百年と長生きする。この骨格を年輪に沿って化学分析すると、そのサンゴが生息してきた海洋の水温や塩分などの情報を得ることができる。サンゴの暮らす熱帯域は、大気―海洋の活発な活動が様々な気候モードを形成し、地球システムの維持に欠かせない役割を担う。過去の地球の気候変動を知り将来予測する上で、広大な海洋の中で情報の少ない海域や、また観測機器のなかった古い時代の情報は貴重であり、サンゴは打ってつけの代物である。研究室では昨年9月、新たにパラオのサンゴ試料を採取することになった。ふだん実験室で分析している私も、掘削現場の手伝いを志願した。

パラオの掘削現場。フィールドに待っていた愉しく、そして過酷な作業

パラオ諸島は日本の南3,000km、西太平洋に浮かぶ大小300余りの美しい島々だ。その大半が隆起サンゴ礁で、長い年月に石灰岩が波に侵食されて根本がくびれ、上部は鮮やかな緑色にこんもりと覆われ、まるでマッシュルームのような奇観をつくっている。ロックアイランドと呼ぶ、松島に良く似た絶景である。実際、岩山湾という入江は日本統治時代に「パラオ松島」と呼ばれていたそうだ。戦前日本の熱帯生物学研究所のあったパラオに、2001年今度はJICA の支援で「パラオ国際サンゴ礁センター」が設立された。ここを調査の拠点とし、機材提供とスタッフの協力を得ることができた。

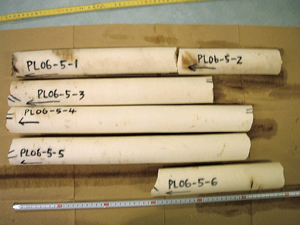

ロックアイランドを抜けて1時間、波の上を飛んで走っていたボートがいきなり減速した。何の目印もない大海原でGPS が下見通りのサンゴの地点を示している。海面を覗くと高さ5mという巨大なサンゴが白く揺らいで見えた。水深3mのサンゴの頭頂部にスキューバをつけた「掘り師」の安達さんが降り立ち、エアドリルで真下に掘削する。作業し易いよう船の向きと距離を考え慎重に錨を下ろす。いよいよ私の作業も開始だ。ドリルを回すエアは船上に固定したスキューバタンクから送るのだが、この消費が早い。15分ごとにタンク交換、そうしているうちにサンゴのコアが運び上げられる。コアは直径5cm、同心球状に成長したサンゴ塊を鉛直に掘り進め、20~50cmずつ切断される。掘った方向を間違えないように番号をつけ、メジャーで計測し、記載する。これらを揺れる船上でバランスをとりながら行う。戦場のような忙しさだ。1時間もするとコア断片は1.5mくらいにつながるが、安達さんは休みもしない。相方が交換用のタンクを船から持って降り、サンゴ上でつけかえる。私もシュノーケルで海に潜り目を見張った! 白い山のような塊に、人間が小さく張り付いている。安達さんは巨大サンゴにロープを巻きつけ、自分の体もそこにくくりつけている。ドリルの衝撃が大きく、反作用で体が浮き上がってしまうからだ。こうやって3時間でも潜りっ放しで掘る。採取したコアは全長2.3m。もっと下まで続くが、このサンゴは途中で一度死んだらしい。空洞に掘り当たった。残念だけど次のサンゴに望みを託す。フィールドは愉しく、過酷だ。

物言わぬサンゴが、やがて実験室で海の物語を語りはじめる

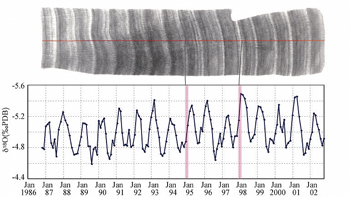

研究室にはこうして採取してきたサンゴのコアが並ぶ。石垣島に喜界島、インド洋のケニヤ沖、セイシェル島。海域は様々、生きていたサンゴの他に化石サンゴもある。分析の始めはコアを魚のように3枚におろす。真ん中が薄い板状(スラブ)となりX線撮影するときれいな縞が見える。水温の季節変化に伴ってサンゴの成長速度が異なり、骨格密度の差が年1~2cmの年輪となるのだ。この年輪を数えサンゴの年齢を知る。成長線を確認し、端から連続してサンプリングする。年輪に沿って削るので、細かく削るほどに時間分解能は上がり、1.5mm間隔でおよそ月単位の解析となる。ドリルで削った跡は、虫の這ったように小さな穴が延々続く。最後に、削った骨格の粉末試料は酸素と炭素の安定同位体比を測定するために、質量分析装置にかけられる。

削った端から順に酸素同位体比を並べてみると、値がカーブを描く。年輪に対応して周期的に変動するのだ。それはサンゴの酸素同位体比が第一に、水温によって規定されることを意味している。水温が低い時、サンゴはより重い酸素を取り込んで骨格をつくる。こうしてサンゴは古水温計として用いられる。一方、雨水や陸水が加わると、今度は軽い酸素が増え同位体比は小さくなる。サンゴの酸素同位体比は水温だけでなく降水も反映している。研究室ではすでにパラオのサンゴ酸素同位体比から水温の影響を差し引いて、過去50年間の塩分復元も行われた。太平洋のサンゴを用いれば、その変動記録から例えばエルニーニョのような大気―海洋現象の発生頻度を知り、将来予測につながる。

私が担当するケニヤのサンゴ年輪は、10月ころ西インド洋に大雨を降らすインド洋ダイポールモード現象※を記録していることが分かり、先頃その成果が公表された。折しも昨年11月はケニヤの大洪水が報道された。分析結果がこうした洪水の予測にも貢献できれば嬉しい。世界各地のサンゴ年輪を丁寧に読み解くことで、大規模な気候変動の復元が可能となるのだ。それにしてもサンゴの酸素同位体比の変動幅は、1‰というごく微量の世界だ。そんなわずかな差を測定し、よく変動が現れるものだといまだに感心する。

サンゴ礁という窓から地球環境を覗く。サンゴはその変調を記録するフィルム。物言わぬサンゴから、大変な労力で情報を引き出し翻訳する。ようやく読みとれたものは、「波」だった。その「波」にこそ地球の回転と地球のリズムを実感する。実験室に居るだけではつい忘れてしまう、サンゴも自分も同じ回転体の上に暮らしているということ。そして人間の営みよりも長い時空間スケールで息づく地球のリズム。サンゴの生きているフィールドで肌に感じる地球のリズムである。(了)

※ ダイポールモード現象=初夏から晩秋にかけて、インド洋熱帯域において、東部で海水温が低くなり、西部で海水温が高くなる大気海洋現象。東部のインドネシア周辺では少雨、西部のケニヤなどでは多雨になる。エルニーニョと同様に世界の気候、とくにアジアの夏のモンスーンに大きな影響を与える。

第159号(2007.03.20発行)のその他の記事

- 世界は温暖化を食い止めることができるか? 気候変動担当政府代表・地球環境問題担当特命全権大使◆西村六善(むつよし)

- サンゴ年輪による海洋気候復元~フィールドと実験室から見えてくるもの~ 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 学術研究支援員◆中村修子(のぶこ)

- 読者からの投稿 孤島・青ヶ島の視線から領海・EEZを眺めると ライター、千葉大学非常勤講師、元・東京都青ヶ島村助役◆菅田正昭

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌