Ocean Newsletter

第149号(2006.10.20発行)

- 日本郵船株式会社顧問◆平野裕司

- 港湾空港技術研究所 研究主監兼津波防災研究センター長◆高橋重雄

- 慶應義塾大学経済学部専任講師◆河田幸視(かわた ゆきちか)

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

総合物流業を目指す外航海運業者~国際物流のあらまほしき担い手とは~

日本郵船株式会社顧問◆平野裕司世界の経済構造はますますグローバル化が進み、わが国の製造業の世界規模的展開は拡大の一途である。

今や、リードタイムの短縮、在庫の必要最小限化、市場顧客の満足度の充足は、重要な経営課題である。

物流業者として如何に応えることができるのか、選択される総合物流業者は誰か。外航海運業者の挑戦は続く。

近時、世界の地域間の距離はますます短くなり、企業のグローバル展開は一層加速の度合いを深めている。主として欧米市場対応から今や生産拠点の地球規模的な広がりは限りなき様相を呈していると言って過言ではない。

ロジスティクスに携わる、いわゆる物流業者としても、SCM(Supply Chain Management)業者、Logistics Provider、Solution Provider、Logistics Integrator等々と、顧客(荷主、製造業者等)のグローバル化に準じその呼称を多様化させ、同時に機能の多様化、カバーする業務地域の広域化に躍起で必死に顧客のニーズに応えるべく、それぞれの分野でサバイバルゲームを展開している。本稿では若干の回顧とグローバル時代の顧客にとって期待され、選択される「あらまほしき」物流業者とは如何なるものなのか、考察を試みてみたいと思う。

1.コンテナ船の登場と外航海上輸送の変革

1968年、日本とアメリカ西岸を結ぶ航路にはじめてフルコンテナ船が就航した。800TEU※1積載能力の「箱根丸」である。約40年後の今日、9,000TEUや10,000TEU積載の大型船が続々と出現してきているが、10分の1ほどの小型船とはいえ、フルコンテナ船の登場は、外航海運会社の総合物流への大きな歴史的転換の嚆矢としての意味が極めて大きい。すなわち、第一に船社の輸送責任範囲の陸上への移転である。在来船の輸送責任は船側から船側であったのが、コンテナターミナルのゲートからゲートまでに変わり、たとえ数100メートルに過ぎない距離とはいえ、この責任範囲の陸上への移転は、その後の内陸ヤード、顧客施設へと急速に船社の陸上への進出を促進させることになった。

一方、顧客側も輸送セグメント単位でのコスト管理から、輸送コストと在庫コストを合わせてトータルコストを評価する物流コスト全体の適正化を経営課題とするようになり、そうした動きが顕在化する時期と合致し、急速に総合物流時代を形成することになった。また航空機の大型化、経済的競争力の強化、ITの飛躍的な発達がこの動きに拍車を掛けることになり、海運業者も総合物流への道を歩むこととなった。

2.キャリアーとフォワーダー

物流業者群を大別すると、実際に輸送手段を提供し輸送に従事する実運送人と、実運送人の輸送手段を使い輸送サービスを構築し提供する利用運送人がある。前者をキャリアー、後者をフォワーダーとする。外航船社、航空会社、陸上輸送会社、鉄道会社などが前者で、海貨業者※2、航空フォワーダー等が後者となる。

|  |

|  |

| ?サザンプトン港のコンテナ船「NYK Aphlodite」、?NYK Logistics(China)の倉庫 ?NYK Logistics(Americas)のカーソン倉庫、?NYK Logistics(UK)のダービー倉庫。 | |

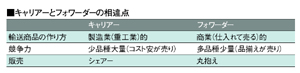

この両者には極めて大きな原則的な相違点があり、別表のように整理を試みた。

キャリアーは製造(用意)する物流商品の数量に制約あり、標準化、少品種、大量生産により、単位辺りのコストの低減を競争力の源泉とし、一方、顧客1社辺りへの配分数量を考慮し、同業者との市場シェアーの分割を販売戦略とする。外航船社による限りないコンテナ船の大型化志向と、数社の同業船社と国際コンソーシアムを形成し航路運営を委ねることはまさにその顕れである。

一方、フォワーダーは、仕入れて売るという商業的業態から、理論的には調達する物流商品の数はほぼ無限大であり、多様な顧客ニーズに対応できる輸送、貨物ハンドリングのメニューをいかに多く取り揃えるかが競争力の源泉となり、すべてを請け負う丸抱えを目指すことが戦略の柱になる。そのような相違点を抱え、キャリアー、フォワーダーがそれぞれの課題を克服しつつ、凌ぎを削っている。

3.選択される総合物流業者

物流業界において、3PL(サード パーティー ロジスティクス)と言われ始めすでに久しい。一言で言えば、外注物流業者である。顧客(荷主、製造業者等)は自己ないしは自前の組織で扱うより有利でなければ、3PLの存在意義はない。以下に顧客が外注物流業者を起用するメリット、デメリットを整理してみたい。

<メリット>

?固定費の変動費化。

?経営資源の重点集中。

?先端的エクスパーティーズ(高度な専門性)の享受。

顧客にとって、コスト丸々負担から従量、出来高でのコスト負担への変更である。顧客の自前物流部門への投資を業者に委ね、企画・販売・研究開発など自己による投資が要求される部門への集中投資を図るメリットがある。また、社員・要員の研修、教育により育成を図ることにより、専門業者の経験、ノウハウを活用することである。物流業者としては、貨物量の波動性を吸収できるだけの幅広い顧客を有し、投資力があり、充分な専門的なノウハウを有することが3PL業者としての条件となる。

<デメリット>

しかしながら、いったん物流パートナーとして一体化した関係は、物流業者の甘えを醸成し、ロイヤルティーの欠如に懸念がある。対策として複数業者などで緊張感の維持を図れば、物流業者の側で上記メリットの1~3の条件を満たすことに二の足を踏まざるを得ない。

このように、顧客側のメリットを充足させ、かつロイヤルティーを持続させ、あたかも顧客の会社の一部門であるかのような緊張感を持続する業者。まさにこれが3PLとして選択される総合物流業者と言える。キャリアーであれフォワーダーであれ、今や関係業者が入り乱れて凌ぎを削っているのである。顧客に選択される、真の総合物流業者は誰か、まだまだ厳しい競争は続く。外航海運業も、この選ばれる総合物流業へと転換を図っていくべきであろう。(了)

※1 TEU とは、コンテナの個数を数える単位。 20 フィートコンテナ1個を1TEU という。※2 海貨業者 (海運貨物取扱業者) =荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。

第149号(2006.10.20発行)のその他の記事

- 総合物流業を目指す外航海運業者~国際物流のあらまほしき担い手とは~ 日本郵船(株)顧問◆平野裕司

- 沿岸災害の疑似体験と海のモニタリング・調査~21世紀にふさわしい次世代沿岸防災~ 港湾空港技術研究所 研究主監兼津波防災研究センター長◆高橋重雄

- 魚食と肉食から自然の利用を考える 慶應義塾大学経済学部専任講師◆河田幸視(かわた ゆきちか)

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌