Ocean Newsletter

第147号(2006.09.20発行)

- 東京大学海洋研究所教授◆寺崎 誠

- 東京大学生産技術研究所海中工学研究センター教授◆浅田 昭

- 海洋政策研究財団特別顧問◆國見 昌宏

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

東南アジアとの海洋科学分野での学術交流

東京大学海洋研究所教授◆寺崎 誠日本学術振興会が1978年にアセアン諸国を対象とした拠点大学方式による交流を開始したことにともない、

東京大学海洋研究所は1988年から海洋科学の分野で交流事業を開始した。

2001年度からは、これまでの交流実績を踏まえてさらに大きな成果を挙げるため、

交流分野「沿岸海洋学」で大型共同研究方式による交流を行っている。

現在、4件のプロジェクトが東南アジア6カ国の研究者と協力して精力的に実施されている。

はじめに

小生は1973年3月に農学博士の学位を修得した後、国際協力事業団(JICA)の前身にあたる海外技術協力事業団(OTCA)の派遣でタイ国農業協同組合省水産局に在籍し、当時まだ東南アジアでは軌道に乗っていなかったエビ養殖開発事業に従事し、スミサコン、ラヨン、プケット、ソンクラを飛び回りタイ水産局の研究者と養殖によるエビの大量生産を目指して調査、試験研究を日夜行っていた。

当時の水産局の局長、部長には、戦時中、大東亜共栄圏の構想のもと日本に招聘され農林省水産講習所(現在の東京海洋大学)、函館高等水産学校(北海道大学水産学部)で水産学を勉強した方が5名いた。しかし1970年代には日本の大学で水産学あるいは海洋科学を学んだ者は水産局1名(鹿児島大学水産学部修士)、カセサート大学1名(東京大学農学部修士)しかいなかった。これはインドネシア、マレーシアなど他の国でも同様であった。当時、タイの研究者の多くは学位修得のため欧米の大学に留学し、帰国後は官庁や大学で活躍していた。これを目の前にして、小生は将来、多くの若者が同じアジア圏の日本に留学して海洋科学を勉強すれば良いのにと、ささやかながら期待していた。その後の30年余の変貌は著しく、国費留学、日本学術振興会(JSPS)事業、国際協力事業団(JICA)の研修事業などで来日した若者が、修士、博士の学位を修得後、タイの官庁、大学をはじめ至る所でリーダーとして活躍しているのは頼もしい限りである。水産学を含む海洋科学分野の日本留学の経験者はすでに100名を超えている。

二国間拠点大学学術交流

日本学術振興会は1978年にアセアン諸国を対象とした拠点大学方式による交流を開始した。東京大学海洋研究所は海洋科学の分野で1988年にインドネシア(拠点:インドネシア科学院海洋研究所)、1989年にタイ(チュラロンコン大学)、1991年にマレーシア(マレーシア・プトラ大学、のちにマレーシア工科大学)との交流事業を開始した。この事業は一般研究者交流、共同研究、合同セミナーの3本柱よりなり1995年までは研究者交流が主体であったが、1996年以降は各国で共同研究に着手し、年毎に共同研究の占める割合が大きくなった。これとは別に上記の3国から毎年若干名を長期招聘(半年)した。この事業で来日した研究者の中にはその後、日本学術振興会の論博事業(論文博士号取得希望者に対する支援事業)の支援のもと日本の大学で博士号を取得した者が5名いる。また若手では拠点特別枠で文部省国費留学生として来日し、学位を取得した者も多い。

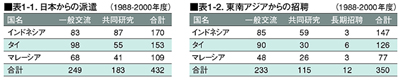

この事業は国内の15大学18部局および国立科学博物館の協力を得て2001年3月に終了したが、日本から3国を訪ねた研究者の総数は432名、また3国から招聘された研究者の総数は350名である(表1)。

合同セミナーは研究成果の発表と情報交換を目的としているが、1991年から年1回開催されている。開催数は日本4回(東京)、インドネシア3回(セマラン、ジャカルタ、バリ)、タイ2回(ソンクラ、チェンライ)、マレーシア2回(セランゴール、マラッカ)の計11回で、セミナーの Proceedings は1年以内に印刷されている。

この事業に関連してロンボク島域のフィールドガイド、有害藻類分類・培養法についてのガイドブック、研究情報を含む日本人研究者および東南アジア研究者の名簿などがこれまで出版されている。現在は東京海洋大学海洋科学部とタイのカセサート大学、鹿児島大学水産学部とフィリピン大学ビサヤ校との間で水産学分野の二国間拠点大学交流を実施中である。

多国間拠点大学学術交流

これまでの拠点大学方式による交流の実績を踏まえてアジアの研究者と協力してさらに大きな成果を挙げるため、交流分野「沿岸海洋学」で大型共同研究方式による交流が2001年度から開始された。これまでの日本を含めた4国に加え新たにフィリピン(拠点:フィリピン大学海洋研究所)、ベトナム(ハイフォン海洋研究所)が参加することになった。このプログラムは2010年までの10年計画で、2005年10月に中間評価を受け継続が決定した。日本のコーディネーターは海洋研究所の寺崎、塚本勝巳教授に続いて現在は宮崎信之教授が務めている。さらに2003年に改組拡充された岩手県大槌町にある国際沿岸海洋研究センターがこのプログラムの基地となり、共同研究、ワークショップなどが行われている。

ユネスコIOC(政府間海洋学委員会)/WESTPAC(西太平洋海洋共同調査)中でも注目されている研究課題から以下の4件のプロジェクトが東南アジアの研究者と協力して精力的に実施されている。

1.東アジア・東南アジア沿岸・縁辺海の物質輸送過程に関する研究(日本側責任者:九州大学 柳哲雄教授)

2.海産有害微細藻類の生物生態学

(東京大学 福代康夫教授)

3.東アジア・東南アジアの沿岸域における生物多様性の研究

(国立科学博物館 松浦啓一室長)

4.有害化学物質による沿岸環境の汚染と生態環境に関する研究

(東京大学 宮崎信之教授)

それぞれのプロジェクトは現地共同調査のほか、日本、東南アジアにおいてワークショップや各種研修事業を行い、その成果は第1回合同セミナー(2003年12月:チェンマイ)、第2回合同セミナー(2005年8月:東京)で発表され、さらに国内外の学術雑誌から公表され高い評価を受けている。

わが国も1996年に国連海洋法条約を批准したが、広大な沿岸域を持つ東南アジア諸国にとっては人口増による食料資源の確保の観点からも沿岸域の持続的管理は重要な課題であり、これまで拠点大学学術交流で蓄積された成果は各国の海洋政策等に役立つものと確信している。(了)

●日本学術振興会 http://www.jsps.go.jp/j-bilat/asia/main.htm第147号(2006.09.20発行)のその他の記事

- 東南アジアとの海洋科学分野での学術交流 東京大学海洋研究所教授◆寺崎 誠

- テロ対策としての水中セキュリティソーナーシステム開発 東京大学生産技術研究所海中工学研究センター教授◆浅田 昭

- 中国の新港「洋山深水港」を訪ねて 海洋政策研究財団特別顧問◆國見 昌宏

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌