Ocean Newsletter

第144号(2006.08.05発行)

- (社)日本海難防止協会上席研究員◆大貫伸

- 海洋政策研究財団研究員◆大久保彩子

- 海洋ジャーナリスト、特定非営利活動法人ニューパブリックマネジメント協会常務理事◆桑名幸一

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男

知床海鳥漂着事件に見る海洋管理の問題点

(社)日本海難防止協会上席研究員◆大貫伸知床で発生した、油汚染海鳥の大量漂着事件は、わが国未曾有の "大環境災害"に発展した。

原因は今もって解明されていない。今回の事件の最大の特徴は、海岸には海鳥のみが漂着し、

油本体あるいは事故の痕跡であるオイルボールその他の油性廃棄物は一切漂着しなかった点である。

わが国の法律や計画では、想定外のケースであった。今後同じような事件が発生しても、

今度は確実に関係機関が各々の役割を担い動けるよう、新たな体制を整備することが重要である。

プロローグ

今年2月27日、知床の遠音別川(おんねべつがわ)河口付近の海岸に立ち入った一人の旅行者が、数十羽にのぼる油に汚染された海鳥の死骸が周囲に散在しているのを発見した。カメラマンである彼は、その状況を写真に撮影し、すぐさま地元斜里町の"知床自然センター"に持参した。今年の知床は、例年にない暖冬に見舞われ、海岸に積もった雪が融けだしていたのだ。この偶然ともいえる発見が、わが国未曾有の大環境災害に発展するとは、この時点では、誰もが想像できなかった。

その後、油に汚染された海鳥の死骸は、地元自治体やNGOなどの手によって、知床半島を抱える斜里町を中心に、隣接した小清水町、網走市などで続々と発見された。その回収量は6月6日現在で約5,600羽に達している。これらに、国後島など北方領土で回収された分を加えると、8,000羽は優に超える状況にある。

一般に、油に汚染された海鳥の死骸が回収された場合、実際に被害にあった海鳥の数は、その10倍から30倍程度と見るのが妥当とされている。したがって、今回の事件も、実際の被害鳥の数は10万羽を超えていると考えられる。わが国未曾有どころか、世界史に残る"大環境災害"が、それも"世界遺産"に登録されたばかりの知床で発生したのであった。

原因追求と本事件の特徴

海鳥の汚染の事件の原因となる油流出事故については、日露両国政府とも把握しきれず、事件の原因の謎は日ごとに深まっていった。一方、被害の深刻さが明らかになるにつれ、地元北海道では、「オホーツク海の流氷が融けた後、数千トン規模の油塊が、目の前に出現するのでは」など、見えざる原因を不安気に推測する声も少なからず聞こえてきた。その後、国の研究機関などの分析によって、鳥に付着していた油の種類は、船舶や火力発電所の燃料として使用されるC重油であることが判明した。

事件の原因として、当初、昨年12月にサハリン東北部の石油採掘プラットフォームで発生した燃料重油の漏洩事故、あるいは、同時期にサハリン中東部の湖で発生したパイプライン腐食による原油漏洩事故などが噂されたが、油種の違い等により、早い段階に候補から消されていった。特に、限りなく"クロ"に近い灰色として、多くの人々に指摘され続けてきたのが、昨年11月14日、サハリン中部東岸において発生した原油タンカー"O号"の座礁事故であった。しかしながら、その後の調査により、"O号"の事故は奇跡的とも言える幸運が重なり、油の流出を免れていた可能性が高いことが明らかになるにつれ、"犯人説"も次第に下火となっていった。

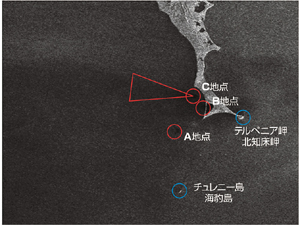

こうした中、漂着側の物証(海鳥の死骸)と"O号"犯人説に代表される状況証拠しか存在しなかった本事件に関し、ついに流出源と思しき物証が登場した。それは、昨年11月22日、"ひれ足動物"の世界三大楽園の一つであり、また、今回の被害鳥の太平洋三大コロニーとしても名高い、チュレニー島およびテルペニア岬付近を捉えていた衛星画像である。同画像には、A、B、C三地点に流出油と思しき黒い影が認められている。特に、C地点については、黒い影がここを中心に西方海上に向かい扇状に広がっていることから、直下の海底を固定排出源とする説が有力視されている。原因として、原油の自然漏洩、沈没船・廃棄船・放置船(またはタンク)からの漏洩等が考えられ、現地での本格的調査を期待する声が高まっている(6月10日現在)。

通常、海上で油流出事故が発生し、その影響が海岸部に及ぶ場合、当該海岸には流出油本体に加え、油に汚染されたごみ等の油性廃棄物、さらに、油に汚染された海鳥等の野生動物、以上の三点がセットで漂着するのが一般的である。しかしながら、今回の事件では、海岸には油に汚染された海鳥のみが漂着し、油本体あるいは事故の痕跡であるオイルボールその他の油性廃棄物は一切漂着しなかった。この点が本事件の最大の特徴であり、また、謎を解く鍵であり、関係機関の動きを制した要因ともなったわけである。

現地知床で海鳥の漂着状況を調査した筆者は、こうした特徴を目のあたりにし、「原因となる油の流出は局所的かつ小規模、さらに瞬間的なものであった」と推測した。また、被害鳥の99.4%がテルペニア岬周辺海域を生息域とする二種類に限定されていることに着目し、漂流予測を行い確認した上で、発生海域をこの海域と特定していた。衛星画像の登場は、これらの予測が正しかったことを裏付けたものであった(詳細は筆者のブログhttps://blog.canpan.info/maikohinako/をご参照)。

海洋管理の問題点と課題

ところで、わが国の国内法(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)または国家緊急時計画もしくは排出油防除計画は、油の海上漂流または海岸漂着が認められ、初めて機能する仕組みとなっている。特に、国家緊急時計画は、海鳥等の汚染された野生動物の保護・被害状況の把握等に関し、当該油流出事故への対応措置の一環として関係機関の役割等を定めている。関係機関が動くためには、油本体の漂流・漂着が必要なのである。すなわち、油にまみれた海鳥の漂着のみでは、現行法や現行計画では関係機関は機能しない仕組みとなっている。誰もが想像できなかった特異な現象なのである。

実際、今回の事件で公的機関として主体となって海鳥死骸の回収等の対応を行ったのは、地元自治体であった。現行法では地先海岸の清掃等の義務が地元自治体に課せられているため、唯一、動くことができたのであった。すなわち、油まみれの海鳥の死骸は、あくまでも"海岸漂着ごみ"として扱われた。無論、災害対応のための緊急予算は執行できず、災害対策本部すら設置できなかったという。

今回の事件、今までは筆者を含めた民間研究者レベルで様々な検証が行われてきた。今後は、日露両国政府が協力し徹底した原因究明を行い、原油の自然漏洩であれ沈没船等であれ、二度と繰り返さないための根治策を実施すべきである。また、今後同じような事件が発生しても、今度は確実に関係機関が各々の役割を担い動けるよう、新たな体制を整備することも重要である。そのためには、新法も必要となり、また、われわれ国民が"環境災害"という新しい災害ジャンルを認知することも必要になるであろう。いずれにせよ、今回の事件は知床という世界遺産が舞台の出来事である。われわれ日本国民は、海鳥の汚染被害を社会経済被害発生の前兆、すなわち、"最後の警鐘"と認識するとともに、世界遺産の保全に対する人類全体の期待に"ぴん"とくるべきではないであろうか。(了)

第144号(2006.08.05発行)のその他の記事

- 知床海鳥漂着事件に見る海洋管理の問題点 (社)日本海難防止協会上席研究員◆大貫伸

- IWC「セントキッツ宣言」―商業捕鯨再開への道筋は見えず 海洋政策研究財団研究員◆大久保彩子

- 訪れる人を温かく迎える漁港への転換 海洋ジャーナリスト、NPOニューパブリックマネジメント協会常務理事◆桑名幸一

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男