Ocean Newsletter

第143号(2006.07.20発行)

- 参議院議員、自民党・海洋政策特別委員長、海洋基本法研究会代表世話人◆武見敬三

- 内閣府総合科学技術会議議員、日本学術会議会員◆柘植綾夫

- 前国土交通省総合政策局長◆竹歳 誠

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

第三期科学技術基本計画と海洋分野の推進戦略

内閣府総合科学技術会議議員、日本学術会議会員◆柘植綾夫平成18年4月から始まった第三期科学技術基本計画では、

海洋分野を国の存立にとって基盤であり、かつ国として取り組むことが不可欠な

研究開発課題を重視して推進する分野として位置付けている。

本稿ではその概要を紹介し、これからの国としての課題を述べる。

国創りに結実する科学技術創造に向けて

エネルギーと地球環境問題のように世界全体の課題解決への貢献や、少子・高齢化と人口減少が予測されるわが国の21世紀における国力の持続、および安全・安心に係る課題解決など、科学的・技術的価値を社会的・経済的な価値に具現化する、所謂"イノベーション"創出への期待は益々高まっている。

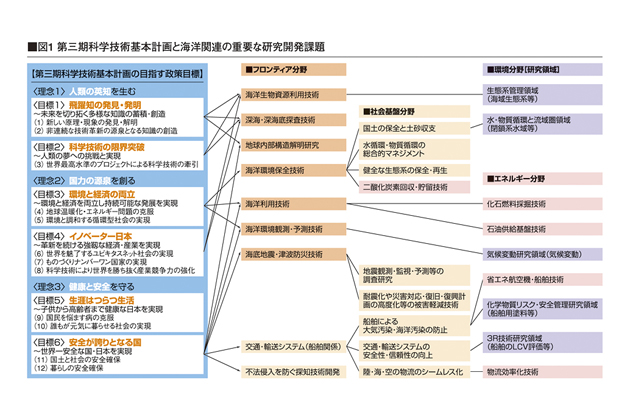

第三期科学技術基本計画では、科学技術によって切り拓き国民・社会・世界に貢献する3つの理念:「人類の英知を生む」、「国力の源泉を創る」および「健康と安全を守る」のもとの、6つの大政策目標と12の中政策目標が掲げられている(図1左部分参照)。これによって、「科学技術イノベーションは何を目指しているか」についての国民への説明責任を強化した点で、第三期科学技術基本計画はわが国の科学技術政策の歴史において画期的と言っても良いであろう。

厳しい国家財政の状況下、いかに科学技術投資の戦略重点化を図るかが、総理大臣を議長とする総合科学技術会議の重要な役割である。自由な発想に基づく基礎研究に対しては、多様性を確保しつつ一定の資源を確保して着実に推進することと並行して、第三期基本計画の政策目標に対応する重点推進分野として、ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料の4分野を、また国の存立にとって基盤的であり国として取り組むことが不可欠な研究開発課題を重視して推進する分野として、エネルギー、ものづくり技術、社会基盤、宇宙・海洋等のフロンティアの推進4分野を決めた。

さらにこの8分野内での重点投資を図るために、第三期基本計画の6つの政策課題に対応する研究開発において、273の重要な研究開発課題を抽出し、その中からさらに、?急速に高まる社会・国民のニーズに迅速に対応する課題、?国際競争を勝ち抜く上でこの5年間で重点投資を要する課題、?長期戦略の下、国の主導で取り組む大規模プロジェクト(国家基幹技術)、に該当する62の戦略重点科学技術を選定した。

まさに、科学技術は国創りへの先行投資であり、限られた資源をいかに社会的価値、経済的価値に具現化することができるかが、国の科学技術経営に課せられた最重要任務である。

第三期科学技術基本計画における海洋分野の推進戦略

世界最高の科学掘削能力を持つ地球深部探査船「ちきゅう」が完成し、今後統合国際深海掘削計画(IODP)の枠組みの中で、日本が中心的役割を果たしつつ国際的な地球と海洋の研究を推進する体制が整えられつつある。

一方、世界中の海域で海洋資源開発のための探査・開発活動が活発化している。また、スマトラ沖大地震・津波や大型台風等の自然災害の発生により、わが国にとどまらずアジアを中心に防災に対する科学技術の貢献の期待が高まっている。このような現状のもと、第三期科学技術基本計画においては、海洋分野の活用技術を国土が狭く資源に乏しいわが国にとって国の基盤であり、わが国の総合的な安全保障に貢献するものと位置づけて、海洋関連の重要な研究開発課題としてフロンティア分野、社会基盤分野や環境分野およびエネルギー分野において、図1右部分に示すように27の課題を抽出した。海洋分野における科学技術課題と政策対応との相互連関の幅の広さを改めて認識させられる。

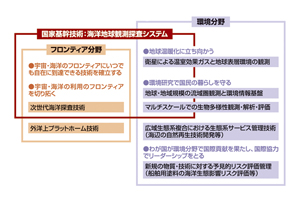

さらに、海洋関連の戦略重点科学技術を絞り込み、次世代海洋探査技術を国家基幹技術:「海洋地球観測探査システム」の柱として位置づけた(図2)。

国連海洋法条約に対応したわが国の海洋政策大綱および海洋基本法制定への期待が高まる中、第三期科学技術基本計画において海洋分野を国の存立にとって基盤的であり、国として取り組むことが不可欠な課題を重視して研究開発を推進する分野として位置づけたのは、真に時期を得たものといえる。

海洋に関する総合戦略的研究開発推進と人材育成の枠組み構築強化を

海洋分野における研究開発は、図1でも分かるように国家的な戦略性に加え、多くの要素技術が融合した総合的な研究開発の特徴を有する。このため、従来の縦割りの府省の所掌をベースとした研究開発の基本構想、目標設定、予算化の組み立てだけでは、投資効果を最大にすることに限界がある。このため、政府全体として海洋の利用・保全の推進の方向を明確化し、その実現に向けて取り組むべき海洋分野の研究開発の課題を抽出し、目標設定、予算化、実行とフォローアップ等、総合的かつ戦略的に推進する枠組みを構築する必要がある。総合科学技術会議としてもこのような観点からの横断的府省連携型取り組みを強化しつつあるが、こうした総合戦略的研究開発の枠組み構築は行政全体においても強化が必要であると考える。期待される海洋政策大綱および海洋基本法制定に際し、この観点からの枠組み構築が求められる。

一方、海洋分野の大学・研究独法および産業界の研究者、技術者の数が減少している状況に危機感を持つ。このため、大学における海洋科学、海洋工学等の教育、基礎研究の推進等を行うとともに、海洋分野の研究開発の特徴である「総合性」に対応できる人材育成のための教育体系を構築する必要がある。

この観点での人材育成は、第三期科学技術基本計画のフロンティア分野の推進戦略にも謳われているが、海洋政策大綱および海洋基本法制定の際の反映事項としても期待をしたい。(了)

●第三期科学技術基本計画について http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index3.html第143号(2006.07.20発行)のその他の記事

- 海洋基本法の制定に向けて 参議院議員、自民党・海洋政策特別委員長、海洋基本法研究会代表世話人◆武見敬三

- 第三期科学技術基本計画と海洋分野の推進戦略 内閣府総合科学技術会議議員、日本学術会議会員◆柘植綾夫

- 海洋・沿岸域政策の推進~国土交通省海洋・沿岸域政策大綱の概要~ 前国土交通省総合政策局長◆竹歳 誠

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌