Ocean Newsletter

第140号(2006.06.05発行)

- 東京大学生産技術研究所教授◆浦環

- 東京大学産学連携本部特任教授◆堀雅文

- (独)海洋研究開発機構 地球環境観測研究センター Argoグループ◆吉田昌弘

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男

海に横串を通す~東京大学海洋アライアンスの構築~

東京大学生産技術研究所教授◆浦環「海」は多岐にわたる領域に関連しているため、そのとりまとめや研究には府省や分野を超える多様な横串が必要である。

東京大学では研究科や専攻という組織の枠を超えた研究者の横断的システムを構築するために、「東京大学海洋アライアンス」を今年1月に立ち上げた。

すでに大学を核とした産学官の府省横断的な常設コミュニティ「海洋技術フォーラム」も精力的な活動を行っている。こうした横串によって新鮮な「海風」を吹かせていくことが、わが国を海洋立国へと導く一つの道であると考える。

1.3つの工学

工学の一大勢力を成す機械工学では、古くから「機械工学は基礎に4力あり」といわれている。すなわち、機械力学、材料力学、流体力学そして熱力学の4つである。では、おおもとの「工学」ではどうであろう。常々私は、工学には3分野があるといっている。陸上工学、宇宙工学、そして海洋工学である。陸上工学は広く地上に敷衍しており、宇宙工学は宇宙に特化しているが、陸上でも宇宙でも、人は対象となる世界に日々接し、仰ぎ見ることができる。しかし、「海」は広い領域にまたがるにもかかわらず、その近隣に住まう少数の人を除いては日々目にすることの少ない世界である。フィールドが異なる分野の常識について、他の分野の常識から推し量ることは容易ではない。陸上工学の世界に慣れた人たちは、海洋工学の世界を簡単には推量できないだろう。陸上工学しか経験のない人に、的確に類推することができない海の事柄の重要性について理解してもらうには限度があろうというものだ。

「海」は多岐にわたる領域に関連しているため、それに関する行政は各府省間に分散している。そして、各府省の中にあって、「海」とフィールドを異にする分野の人に「海」について理解してもらうことは残念ながらかなり難しいのである。それゆえ、「海」について総括して考えることができない状況が続いているともいえる。科学立国という言葉に示されるが、その科学を支えるのは工学であると、私は公言してはばからない。工学がなければ理学や農学の研究は成り立たないからである。しかし、こと「海」に関していえば、府省間に分散しており、さらにその中の小さなコミュニティに散在している。そこでは、陸上の経験からのみ「海」を推し量る陸上工学の人たちを説得しなければ、プロジェクトを起こすこともできない、結果、海洋工学の力が減衰することになる。負の悪循環といえる。

第二期科学技術基本計画では、海洋だけでなく宇宙もフロンティアという八番目の項目においやられた。そこで、宇宙関係者は結束をさらに固め、より特化した領域として宇宙を確立しつつある。対するに、「海」はその重要性が叫ばれて久しいが、小さな扱いに甘んじたままである。それは、上記のように陸上工学や宇宙工学の人の「海」に対する意識の低さにもよるが、「海」という共通の基盤があり密接な関係がありながら、海洋に関係する人たちのまとまりの悪さもそれに拍車をかけているのではないか。このような反省から、「海」に関わる研究者を中心に連携への動きが見えてきた。

2.第三期科学技術基本計画

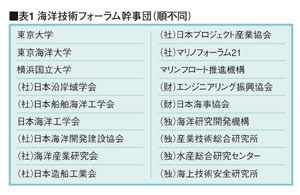

「海」に関する認識を高めるには、「海」の重要性を科学技術基本計画の中に盛り込むことが第一である。基本計画の立案者に対して、産業との関わりにおいて海洋を捉え直し、わが国の海洋活動を再構築し強化することを提言するために、東京大学大学院湯原哲夫教授を中心として産学官の府省横断的な常設コミュニティ「海洋技術フォーラム」が立ち上がった。ここでは、表1のように18の組織で幹事団を構成し、海洋に関連する人々に広く参加を呼びかけ、現在、42団体および個人がコミュニティに参加登録している。2005年8月3日には「海洋立国に向けた第三期科学技術基本計画に対する提言」に関するフォーラムを開催し、半年間に8回の幹事会を開催し、第三期科学技術基本計画の関係者に直接働きかけるなど精力的な活動をおこなっている。この活動は、学の側である大学を核として、府省間に分散している海に関連した諸団体活動に横串を通して風通しを良くしようという新しい試みであり、多くの賛同者に支えられその成果は着実に挙がりつつあり、第三期のみならず次の第四期科学技術基本計画策定に向けての本格的な取り組みが大いに期待される。

3.東京大学海洋アライアンス

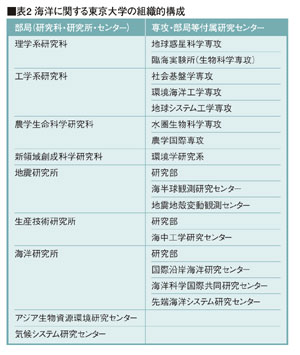

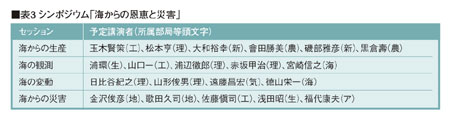

「海」の広さを考えるとコミュニティの規模を広げる多種多様な横串が必要であろう。東京大学は、日本最大規模の「海」に関するシンクタンク組織であるといってもよかろう。しかし、学問の府に通例のように、「各個研究」および「分野の枠」にとらわれた活動になりがちで、研究科や専攻という組織の構造の中であたかもミニ府省のように縦割りになっている。そこで、その枠を超えた連絡ネットワークを構成して、東京大学の「海」に関係する研究者集団に横串を通し横断的システムを構築しようという意図のもとに、「東京大学海洋アライアンス」を2006年1月に立ち上げた。表2はアライアンスを構成する大学内組織(部局、専攻、センターなど)である。200名弱の専任の教員が「海」に関連する研究をおこなっており、そのカバーする領域の広さは国内の他組織には見られないものである。理系のみになっているのは、文系には該当するまとまった組織が存在しないので、個人的に参加することにしているためである。最高学府としてかつ最大の人員を抱える東京大学が、海について総合的な視座のもとに研究をおこなわなければならないことは当然のことと思える。新しいシステムが海の横串システムの一つとして、他にはできないような幅広い活動をおこなうことが期待される。アライアンスの外部への最初の情報発信として、7月12日に本郷弥生キャンパスにある弥生講堂で、「海からの恩恵と災害」と題するシンポジウムを開催する。その予定プログラムは表3のように幅広く、「海」について総合的に考察することができると思う。フォーラムのように学という組織を超えて広く産学官へと、あるいはアライアンスのように学という組織内でと、その規模の如何にかかわらず、「海」に関わる多様な横串を作り、新鮮な「海風」を吹かせていくことが、わが国を海洋立国へと導く一つの道であると考える。(了)

●東京大学海洋アライアンスのホームページ http://www.gisolab.t.u-tokyo.ac.jp/~murayama/marine/index.htm

第140号(2006.06.05発行)のその他の記事

- 海に横串を通す~東京大学海洋アライアンスの構築~ 東京大学生産技術研究所教授◆浦環

- 洋上風力発電への期待 東京大学産学連携本部特任教授◆堀雅文

- 深度4,000m用フロートの開発 (独)海洋研究開発機構 地球環境観測研究センター Argoグループ◆吉田昌弘

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男