Ocean Newsletter

第138号(2006.05.05発行)

- 第19期日本学術会議海洋科学研究連絡委員会委員長◆谷口旭

- ウーマンズフォーラム魚(WFF)代表◆白石ユリ子

- (社)日本船舶海洋工学会副会長◆福島昭二

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男

今後の造船海洋技術者教育への取り組み

(社)日本船舶海洋工学会副会長◆福島昭二現在の日本韓国の2造船大国に対し中国が急激に建造量を増大させている。

最近の造船各社に入社する造船海洋学科の大卒院卒の技術者数が、日本は韓国中国の約一割で将来の技術者数不足が懸念される。

(社)日本船舶海洋工学会は、会員調査を通じ学会の技術者教育への期待が多いことから、今後、(社)日本造船工業会などと協力して造船所の技術者教育を積極的に行い、継続教育の仕組みを構築するなど、日本の造船海洋の将来を担う技術者の教育を強力に支援していく。

1.日中韓の造船業と造船技術者

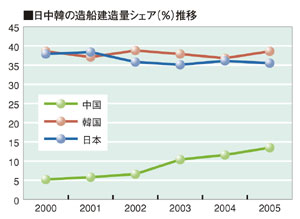

私は、学会関係の会合が上海で行われる時には、必ず近くの中国の造船所の見学をすることにしている。外高橋造船所(上海)はケープサイズ※1のばら積み船を以前は年7~8隻建造していたが、今では同一設備同一人員で建造量が3~4割増大し、中国の造船技術力が急速に進展しているのをまざまざと見ることができる。黄浦江の奥にあったパナマックス※2のバラ積み船建造主体の江南造船所が、揚子江の長興島でVLCC(超大型タンカー)建造ドックを4基持つ新しい大造船所を建設中で来年以降大量の建造を行うという。ここ数年の日中韓の造船建造量の推移をグラフに示したが、中国は竣工量ベースですでに世界の13%を建造しており、受注ベースでは17~18%にも達していて、今後急激な建造能力の拡大によってさらに建造量は増大して行くことになろう。一方、韓国は世界の建造量の約40%を占め、シェア世界一の座をそのままキープしており、今後、中国を含めて日本・韓国の3国が世界の造船建造の中心となって行くのは間違いないと思う。

ではそれに対応する造船技術者はどうかと言えば、造船海洋学専攻の大学生数は、日本、韓国、中国はそれぞれ一学年400人、800人、1,000人ほどであるが、その内、造船会社に入社する技術者数は、各国の学会幹部の話を総合すると、約70人、500人、600人である。日本では大量の団塊世代の技術要員を持っているため、現在の建造量に対応できているが、この少ない採用人数が将来の建造量維持、造船技術の保持伝承に大きく影を落としている。もちろん各造船所には造船学科卒以外の機械、電気学科などの学生も多く入社するが、絶対数の差は大きいと言わざるを得ない。

2.造船技術者の質の向上

これまで日本の造船事業を支えて来た技術者のレベルは世界的にも最高度のものと私は思っているが、今後も技術格差で日本の造船の存在感を確保して行く必要はある。

技術者へ期待される資質は、基礎的な技術力に基づく高度な専門性、創造性、社会性、幅広い領域へチャレンジする心などであろう。これらの能力自体は大学から各企業に入り長い期間いろいろな経験を積みながら身につけて行くことになる。今後、団塊の世代がここ数年で各造船所を去って行く時期に、彼らの技術力を新しく造船所に入ってくる技術者に伝承し急速に実力をつけて貰うためには、どのような教育スキームを考えて行けば良いかが日本の造船業の将来にとって大変重要な課題である。

昨年6月に、造船関連3学協会(日本造船学会・関西造船協会・西部造船会)が統合し、唯一の造船海洋技術者研究者の集団となり、新たに(社)日本船舶海洋工学会として発足した。本学会において技術者教育を重要な課題と考えて「教育スキーム検討チーム」を設置した。検討チームはさっそくこの問題点について大規模な調査を行った結果、本学会員の期待する教育スキームを構築するために下記のような3つの点の検討を進めている。

?大学・大学院における優れた造船技術者のための教育施策

本学会員の回答者の多くが、新人に大学・大学院の卒業時点で会社が期待している造船技術の基礎レベルを確保して貰いたいこと、社会人経験(インターンシップなど)をさらに拡大して欲しいと希望していた。これについては今後、改善のための知恵を大学・業界・学会で相互に出して検討していきたい。

?造船所における若手技術者、中堅技術者への教育スキーム

本学会員の多くから企業内でのOJT※3教育に加え、学会としての技術者教育を若手と中堅に対して行って欲しいとの希望が寄せられている。これは企業内での教育計画はあっても実際には業務の多忙な中で自分を高める技術向上の時間が取れないこと、指導する上位の技術者が超多忙でなかなか若手中堅の指導まで手が回らないという実態からと思われる。

若手技術者への教育は、同じ問題意識から(社)日本造船工業会・(社)日本中小型造船工業会がすでに社会人教育基礎講座を開設して好評を得ている。本学会としても、中堅技術者教育講座を開設して、(社)日本造船工業会の社会人教育講座と共同運営を行うことで昨年末合意し、双方で造船技術者の技術向上のために努力することとなった。

今後造船所には造船学科のみでなく、他の学科の学生も入社して造船の仕事に従事することも多くなると思われる。これらの皆さんに造船の技術講座を幅広く準備することは、造船所の技術を高めて行くものと考える。また国として、造船全体の技術の向上に繋がる横断的、大規模な開発プロジェクトを起こすことも、大いに推進していただきたい。

?学会における「継続教育」の仕組みの構築

造船海洋の仕事に従事している技術者が最新の高度な研究や開発の知見を常に得て自己啓発することが、急激に進化する技術の世界で大変重要である。造船海洋の学会活動として研究発表やシンポジウムへの積極的な参加を促し、本学会以外の場でも技術向上活動を継続的に行なうことを「継続教育」(Continuing Professional Development)と位置づけ、技術者ごとにその活動を記録しフォローする体制を作ることを計画している。

3.造船技術者の量的確保を

上記のように現在または将来の造船に従事する技術者の技術レベルを向上する努力を行っていく計画であるが、やはり団塊世代後の造船技術者を一定量確保しないと、韓国・中国の一割くらいの人数の技術者ではどう努力しても限界があることは明白である。造船各社それぞれ経営上の考え方で対処していると思うが、どの会社も日本全体として建造量が現在より大幅に減少するとは考えていないはずで、将来のあるべき技術要員規模を想定し、採用人員増大を考えて貰いたいと思う。本学会としてもさらに技術者教育を大きな課題と考えて行くこととしたい。同時に学生の皆さんや一般社会に船の面白さ、船作りの魅力を積極的にアピールしていきたい。意欲に満ちた若者に造船海洋の世界を目指して貰うよう業界、大学と協力して知恵を出していくこととしたい。(了)

※1 ケープサイズ=南アフリカ共和国東岸のリチャードベイ港に入港可能な最大船型をいう。一般的には、15万~17万載貨重量トン数(D/W)程度。

※2 パナマックス=パナマ運河を満載状態で通航し得る最大船型。パナマ運河を通航可能な船の最大幅は32.31メートルであるため、通常は船幅を32.2メートルとしている。一般的には、6万~7万載貨重量トン数(D/W)程度。

※3 OJT=On the Job Trainingという和製英語の略語で、職場の上司、先輩などが新人に対して職場で実地訓練を行うこと。

●(社)日本船舶海洋工学会ホームページ http://www.jasnaoe.or.jp/

第138号(2006.05.05発行)のその他の記事

- 真の海洋立国に対する海洋科学の貢献 第19期日本学術会議海洋科学研究連絡委員会委員長◆谷口旭

- いま、国をあげて「海の食料政策」をつくるとき ウーマンズフォーラム魚(WFF)代表◆白石ユリ子

- 今後の造船海洋技術者教育への取り組み (社)日本船舶海洋工学会副会長◆福島昭二

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男