Ocean Newsletter

第135号(2006.03.20発行)

- 元防衛庁防衛研究所主任研究官◆上野英詞

- ISO/TC8セキュリティ分科会長◆佐藤守信

- (株)川崎造船技術本部基本設計部参事◆高津尚之

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

沖縄海域モニタリングシステム構築に向けて

(株)川崎造船技術本部基本設計部参事◆高津尚之東シナ海におけるEEZは隣接国との間に軋ュ生している水域だが、この海を取り囲む国々において科学を主体とする連携を図り、それに基づく海洋のモニタリングシステムを構築し、海の情報を各国で共有することは、国際的緊張下にあるEEZの管理を行う上でも必須条件となるだろう。

排他的経済水域(EEZ)と統合沿岸管理(ICM)

人類(科学技術)の進歩は、海洋を広大なフロンティアから、海洋に境界をもたらし、人による管理の必要性をもたらした。排他的経済水域(EEZ)を登場させた新しい海洋秩序は、隣接国家間の擦り合わせがなされねばならない初期の段階にある。これは国家の権益、保全を掛けた交渉ごととなる。また、人の生活の場に接している海(狭義の沿岸海洋)の保全・利用においても、個々の人々やそれぞれの利益共同体の調整を行う統合沿岸管理(ICM)のためにも、海の情報は広く市民社会に公開され、公正な情報として市民社会が納得するものでなければならない。これは国家間においても同じことであろう。

何故エチゼンクラゲが、オニヒトデが異常発生したのか? 海洋環境の変化を長期にわたって観測したデータがなければ、生態系の変化の原因解明はいつまでたっても類推の域を越えることはできないのではなかろうか。そのためには、統合された海洋観測(場所と時間を同じくする物理・化学・生物観測)が、長期連続してなされていなければならない。

海の管理と科学先行による情報提供

これまでわが国には里山という言葉はあっても里海という言葉はなかった。農本主義時代にあっては、陸には自然を管理するシステムがあった。一方、海にはそれを管理するとの意識は存在しなかった。近年になって、海を管理するとの言葉が出てきたが、もともとその認識がなかったために、誰がどうすれば良いのか戸惑っているように思われる。そこにおいて、海の情報として何が必要かと問うても、これまでそれを必要とする社会ではなかったために、誰がそれに回答し得るのか、そもそも質問の意味自体も理解されないのではなかろうか。海洋政策研究財団からの「21世紀の海洋政策への提言」において、海を管理する行政機構整備の早急な必要性・重要性が訴えられ、そのための海の情報の整備が提言されている。

この海の情報は科学の世界に留まっており、一般社会への流布には至っていないように思われる。現時点では、海の情報はそのニーズを問うのではなく、今ある情報を広報する、公開ではなく、より積極的に意識的に市民社会に提供すること、そのための労力の提供も行うことが、科学の分野にある人達の義務と考えねばならない時代にあると思われる。海の情報においては、科学先行で進められる、進めねばならない領域ではなかろうか?

自然に関わることは科学の領域であり、科学の領域には本来思惑は存在しないはずである。

沖縄海域海洋モニタリングシステム

東シナ海におけるEEZは隣接国との間に軋ュ生している水域であり、わが国EEZとして最優先に管理を必要としている水域であろう。東シナ海では、まさに隣接国との擦り合わせがなされねばならない状況にある。彼の国は海洋強国を目指して前進しつつあると言われている。片やわが国は出遅れた状況にあるのではなかろうか。対応が遅れれば遅れるほどわが国への負荷は増し続けて行くであろう。このような状況下では、手を打てる所から手をつけ、走りながら考え、やるべきことをやって行く、しかないように思われる。この手を打てる所が、海洋情報の領域であろう。東シナ海は、黒潮の流入出、大陸からの河川水流入のある準閉鎖海域と見なすことができ、わが国EEZの海洋情報を得るためには、東シナ海全域を対象として扱うことになろう。この海を取り囲む国々において科学を主体とする連携を図り、それに基づく海洋のモニタリングシステムを構築し、海の情報を各国で共有することが、国際的緊張下にあるEEZの管理を行う上で、十分条件ではなかろうが、必要(必須)条件と言えるのではなかろうか。

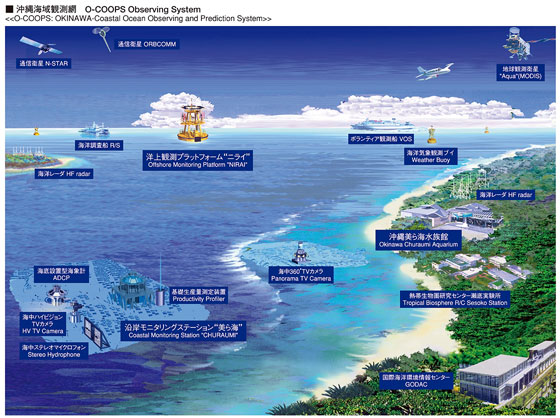

今年度、国土総合開発法が国土形成計画法に改正され、EEZ並びに大陸棚が国土として扱かわれることになった。したがって、海洋モニタリングシステムの構築については、国土交通省傘下の気象庁や海上保安庁が関係することとなろう。一方、東シナ海を太平洋から隔てている沖縄には、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画があり、その中で、国際的な地球環境情報の集積・発信拠点である国際海洋環境情報センター(GODAC:名護市)等を中核として地球環境、海洋気象等に関する研究ネットワークの整備を促進する云々、と謳われている。同センターは文部科学省管轄の独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の組織である。また地球観測サミットによる全球地球観測システム(GEOSS)も動き始めている。これらを踏まえ、統合された海洋モニタリングシステムの構築に向かわねばならないだろう。その構築に向けては、人工衛星からの視点、汀に立つ人の視点、地球環境の変化(例えば熱帯低気圧の巨大化等)、地先の生態系の変化(例えばオニヒトデの異常発生等)等の視点による検討が望まれる。

沖縄は海を社会基盤・経済基盤としているわが国唯一の海洋県であり、真っ先にICMに取り組まねばならない県であろう。まずは南西諸島EEZを、わが国の権益水域EEZ管理の走りとして、東シナ海の海洋モニタリングシステムを構築し、それにより海洋県沖縄における統合沿岸管理にも貢献し、さらにこれをもってわが国の海洋管理のパイロットプロジェクトとなしたい。「21世紀の海洋政策への提言」にある「海洋管理のための海洋情報の整備」に対する先行着手を目指すものである。(了)

第135号(2006.03.20発行)のその他の記事

- 中国のエネルギー戦略と海洋の安全保障 元防衛庁防衛研究所主任研究官◆上野英詞

- 国際海上コンテナ輸送における保安確保 ISO/TC8セキュリティ分科会長◆佐藤守信

- 沖縄海域モニタリングシステム構築に向けて (株)川崎造船技術本部基本設計部参事◆高津尚之

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌