Ocean Newsletter

第135号(2006.03.20発行)

- 元防衛庁防衛研究所主任研究官◆上野英詞

- ISO/TC8セキュリティ分科会長◆佐藤守信

- (株)川崎造船技術本部基本設計部参事◆高津尚之

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

国際海上コンテナ輸送における保安確保

ISO/TC8セキュリティ分科会長◆佐藤守信9.11米国同時多発テロ以降、海上コンテナ輸送の分野でもさまざまなテロ対策が検討されてきた。

国際コンテナ輸送における保安確保が困難な最大の理由は、出発地から最終目的地まで多くの国と事業者の手を経て移動するが、これらを一貫して統一的にコントロールする法令や組織がないことである。

サプライチェーンに適用する保安管理システムの国際標準化に向けた動きなど、国際的な保安の検討状況を報告する。

国際物流分野におけるテロ対策の検討

2001年9.11米国同時多発テロ以降、米国は各種のテロ対策を講じてきました。国際海上コンテナ輸送の分野でも、貿易相手国政府、業界を巻き込んで、CSI※1、24時間前ルール※2、C-TPAT※3といった矢継ぎ早の対策を講じてきました。また、テロ対策がサミットで取り上げられたほか、OECD(経済協力開発機構)、IMO(国際海事機関)、WCO(世界税関機関)などの国際機関でも議論され、船舶・港湾の分野ではSOLAS条約の改正、ISPSコード※4がすでに実施され、現在も各方面で広く検討が続けられています。

わが国でもこれを受けて、04年7月には「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が施行され、船舶および港湾の保安確保が図られました。05年3月には、国土交通省、経済産業省、財務省等7省庁合同で「安全かつ効率的な国際物流の実現のための施策パッケージ」が策定され、現在、その実現のために関係各省庁、官民連携して「安全かつ効率的な国際物流施策推進協議会」を設置し、検討を行っているところです。

国際コンテナ輸送の特徴と保安確保

国際コンテナ輸送における保安確保が困難な最大の理由は、コンテナ輸送が複合一貫輸送であるという特徴に由来しています。コンテナは起点である荷主を出発して最終目的地に到着するまで、国を跨って多くの事業者の手を経て移動し、これらを一貫して統一的にコントロールする法令や組織がありません。また、様々な中小事業者の存在も問題を困難にしています。

筆者も草案作りに参画したECMT(欧州運輸大臣会議)/OECD合同の報告書では、コンテナ輸送を利用したテロのシナリオをハイジャック型(輸送途上のコンテナに不正に侵入し爆発物等を入れる)とトロイの木馬型(会社を設立し信用を得た後に豹変し爆発物等の輸送を行う)に分け、次の5つの対策の考え方を示しています。

?コンテナのスクリーニングおよび透視検査の実施、?コンテナの構造・封印装置等の保安強化、?コンテナの存在区域等への立ち入り制限管理、?コンテナの追跡、?貿易情報の活用。

サプライチェーンにおける保安管理システム

ISO(国際標準化機構)では米国からの提案を受け、05年よりTC8(船舶関係の専門委員会)の作業部会でサプライチェーンに適用する保安管理システムの検討を行い、検討開始から1年という異例の早さでISO/PAS28000(サプライチェーン保安管理システム仕様)をまとめ上げました。(注:ISO/PASは正式なISO規格になる前の仕様書)

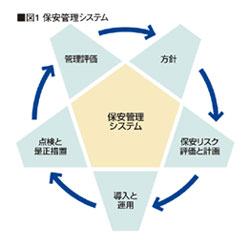

これは、品質管理に関するISO9000や環境に関するISO14000と同じような管理システムです。図1に示すように5つの要素で構成され、これを順次実施することにより、保安を向上させるというものです。?組織の上層部が保安管理方針を決定し、?組織は保安上の脅威を識別評価し、保安管理の目的・目標を設定し、達成のための計画を確立する。?実行組織、役割、責任を定め、担当者への訓練を実施し、啓発を行い、連絡体制を確立し、緊急対応措置を確立する。?定期的にこのシステムを点検し、保安事故が生じた場合原因を調査し再発防止措置をとる。?管理評価を行い継続的な改善を行う、といった内容です。

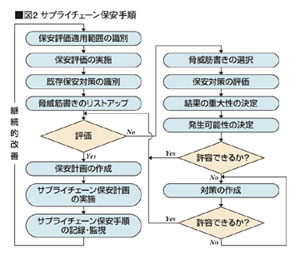

ISOではさらにサプライチェーン保安手順などについて仕様を作成中です。これは、図2に示されます。05年9月に開催された神戸会議で作業部会としての案がまとまりましたが、今後WCO、EU等との整合性をさらに検討した後、06年中には、ISO/ PAS28001として、公開される予定です。

むすびにかえて

これまで、国際的な保安の検討状況について述べてきましたが、わが国でも冒頭で紹介した協議会において「物流事業者による保安措置の強化に関するガイドライン」が検討されています。業界からは、ガイドラインを守ることによる事業者のメリットを明確にしてほしいという強い声があります。保安においてはコストの負担者と受益者が必ずしも一致しないため、この声も理解できます。国際輸送において事業者にメリットを与えるには、国際的な相互認証制度が重要な役割を担うと考えられます。その実現のためには、日本のガイドラインと国際的な標準との整合が不可欠で、ISOなどの国際標準を日本の実情にあったものにする努力と、日本のガイドラインを国際世界に認知してもらう努力との二つの努力が重要と考えています。

また、電子シールの活用などIT技術の活用は、国際海上コンテナ輸送における保安と効率を両立させるものと期待されています。しかし、この導入にはコストがかかり、初めのうちはそれに見合う便益の享受はとても無理でしょう。しかし、長期的な視点に立てば必ず普及すると考えられるので、その時になって日本が後れを取らないように、今からこの導入について真摯な検討を行うことは極めて重要です。この意味で、少ない予算の中にもかかわらず国土交通省主導で「国際コンテナ物流の電子タグ実証実験推進会議」が設置され、実証実験を行っていることは素直に評価したいと思います。(了)

※1 CSI=コンテナ・セキュリティ・イニシアティブ(Container Security Initiative)。米国向けコンテナ貨物の検査のため、米国税関職員を船積港に派遣し、外国税関と協力して危険度の高いコンテナを特定、テロを未然に防止する制度(日本では横浜港等に米国税関職員が駐在)。

※2 24時間前ルール=米国向け貨物の船積港における船積24時間前にマニフェスト(積荷目録)を米国税関に対し提出させることを船会社・NVOCCに義務付けたルール。

※3 C-TPAT=Customs-Trade Partnership Against Terrorism。税関の示すガイドラインに従い、船会社、通関業者、輸入者、メーカー等が海上コンテナ輸送のセキュリティを確保するため、自社の貨物・情報管理に関するコンプライアンス・プログラムを任意に策定し、その運用を税関に約するもの。

※4 ISPSコード=船舶と港湾施設の国際保安コード(International Ship & Port Facility Security Code)。2002月12月SOLAS74締約政府会議の決議により採択された船舶と港湾施設の保安のための国際コード。

第135号(2006.03.20発行)のその他の記事

- 中国のエネルギー戦略と海洋の安全保障 元防衛庁防衛研究所主任研究官◆上野英詞

- 国際海上コンテナ輸送における保安確保 ISO/TC8セキュリティ分科会長◆佐藤守信

- 沖縄海域モニタリングシステム構築に向けて (株)川崎造船技術本部基本設計部参事◆高津尚之

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌