Ocean Newsletter

第133号(2006.02.20発行)

- 広島大学大学院生物圏科学研究科教授◆上 真一

- 水産庁増殖推進部参事官◆和田時夫

- (独)水産総合研究センター日本海区水産研究所◆飯泉 仁

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

大型クラゲの来遊予測と防除

(独)水産総合研究センター日本海区水産研究所◆飯泉 仁2005年度も大型クラゲが日本周辺海域に大量出現し、わが国の漁業にも大きな被害を与えている。

水産総合研究センターは大型クラゲの対策のための調査研究を実施するとともに、 来遊の予測や漁具改良など得られた成果を早急に現場に反映させることに努めている。

大型クラゲ

2005年度も大型クラゲが日本各地に大量出現し、漁具の破損、漁獲量の減少、漁獲物の鮮度低下など、漁業に大きな被害を与えている。日本周辺海域には大型に成長するクラゲが数種類みられるが、エチゼンクラゲはその中でも特に大きく、成長すると傘径が1m以上、重さ100kg超にもなる世界でも最大級のクラゲである。また、同種は中華食材として私たちになじみのあるビゼンクラゲとは同じ科に属している。中国ではエチゼンクラゲも食材として漁獲され店頭で販売されている。

過去における出現

戦後に大型クラゲが大量に出現した最初の事例は1958年であった。日本海区水産研究所(以下、日水研)の調査によると、日本海ではロシア沿岸近くまでほぼ全域に分布しており、特に日本海中央の対馬暖流の流軸で高密度に分布していた。また、太平洋側は津軽海峡を越え噴火湾から房総半島沖まで広範囲に出現したと報告されている。漁業への被害も甚大であった。隠岐諸島のブリ定置網に11月初めには20,000~30,000個体の入網(1,000~2,000トンと推定される)、噴火湾では10トン/網(10月中旬)、岩手県では100トン/網(11月中旬)、福島県では1,200トン/網(同時期)の入網量と報告されている。翌1959年に入っても底引き漁に入網し、2月まで出現が続いていた。

2002年、2003年の出現の状況はどうであろうか。日本海で最初に出現報告があったのは隠岐諸島周辺であった。8月中には島根県から京都府丹後半島の沿岸の定置網に大量に入網し始め、その後、出現海域は北上し10月頃には津軽海峡に達し太平洋沿岸に進出した。経過は1958年とほぼ同じであった。この出現経過から、日本海ブロックの水産試験場と日水研が構成員である海洋環境研究部会は、大型クラゲは対馬海峡西水道(対馬諸島と韓国の間)を通過し、対馬暖流第2分枝(対馬暖流は最初3つの分枝となって日本海を流れる。第2分枝は、ほぼ日本海の中央部を蛇行しながら流れる)に乗り日本海に来遊したと推定した。九州北部に大型クラゲの大量出現が見られなかったのは、日本沿岸を流れる第1分枝には少なかったためである。

2005年の出現

2004年は幸い大量出現がなかったが2005年は再び大量に現れた。日本海沿岸はもとより、南日本の太平洋沿岸(四国、紀伊半島、東海地方沿岸)にも出現し一部は紀伊水道などを通って瀬戸内海沿岸にも出現していた。これまでこの海域における出現の記録はない。もうひとつの特徴は、1カ月ほど早く7月上旬から対馬諸島で定置網に入網し始めたということである。水産総合研究センター(以下、水研センター)調査船陽光丸が7月に東シナ海および対馬海峡海域においてクラゲ分布調査によると、2004年には調査海域の西でわずかに発見しただけであったが、2005年7月には東シナ海から対馬海峡にかけて多数の大型クラゲが浮遊している状況を報告した。この報告を基に7月21日に大型クラゲの大量出現が予想されるとの発表が行われた。その後、道府県が収集した出現情報は水研センターで集約・整理しインターネットで速報している(http://www.fra.affrc.go.jp/)。2002、2003、2005年と大量出現が起きたが、2004年には出現量が少なかった。中国の調査では東シナ海における大型クラゲの分布量は2004年と2005年でそれほど大きく変わらないとの報告がある。では2004年にはなぜ大量出現が起きなかったのか。水研センターでは東シナ海の海流構造が日本沿岸への出現量に大きく影響すると考え、海流構造の数値モデルによる検討を行っている。

来遊予測

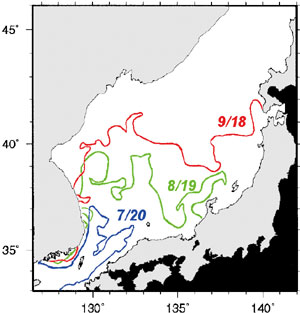

日本沿岸に大量出現するには、次の3つのプロセスが満たされることが必要である。つまり、?発生:発生海域(東シナ海あるいは黄海と考えられている)で大量に生まれたこと、?成長:生まれた大型クラゲが大型に成長できたこと、?来遊:成長した大型クラゲが海流に乗り日本海に侵入し沿岸に出現したことである。水研センターが中心となりこれらのプロセスについて調査研究が進められている。日水研では出現予測のため来遊予測モデルを九州大学応用力学研究所と共同で開発中である。まだ改良段階であるが、モデルを使って去年8月25日と10月18日の2回、予測結果を発表した。予測は数週間先の分布状況をほぼ正確に予測したことが確かめられた(図1参照)。予報には海流の構造を再現するために詳細な海況情報や気象情報が必要なことは言うまでもないが、前に述べたように大型クラゲは対馬暖流の分枝に乗って来遊するため沖合の分布状況の把握が必要である。しかし大型クラゲが日本海に入ってからの分布状況は十分に把握できていない。今後の課題である。

また、東シナ海等で大量に発生し成長したと考えられる原因について、国内における調査研究を進めることはもとより、韓国および中国の研究者との協力が欠かせない。水産庁と共催で2004年に国際ワークショップを開催し、その後も情報交換を継続している。それに加え、今年より同海域の国際共同調査※を実施する計画である。

被害防除技術

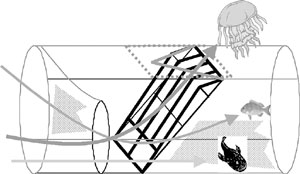

中央のグリッドで大型クラゲだけ網の外へ排出し目的の魚類は中へ誘導

漁場に大量に出現し定置網、底引き網などに被害を与えているため、防除技術の開発普及は急務である。水産工学研究所では府県の研究機関と共同で改良網の開発を行っている。底引き網漁について、これまで選択的漁法に関する研究が行われてきた。その技術を応用し、かなりな割合で大型クラゲを排除することのできる改良網が考案されている(図2)。一方、定置網についても、大型クラゲを入れない、入った大型クラゲを魚と区別して排除する改良網の開発が行われている。開発には漁網周辺の大型クラゲの行動特性といった基礎的な研究の他に、水槽実験や実証試験が必要である。実証試験などについては研究機関と現場とが協力して技術の開発を行っている。それらの成果として、水研センターは去年8月と12月に「漁具改良マニュアル-大型クラゲ対策のために-」第1版および第2版を発行し漁業関係者に配布している。同時にマニュアルはホームページに掲載しその普及に努めている。

以上、水研センターは大型クラゲの対策のための調査研究を実施するとともに、予測や漁具改良など得られた成果を早急に現場に反映させことにも努力している。被害を少しでも軽減するため、今後ともこの姿勢を継続することが必要と考える。(了)

※現在、水産庁調査船によって、5月から6月にかけて、対馬海峡より西の海域の調査、つまり日本沿岸に出現する前の早期における大型クラゲの分布状況を把握するための共同調査を検討中である。その他の共同調査も合わせて検討中である。

第133号(2006.02.20発行)のその他の記事

- エチゼンクラゲ大発生と東アジア縁海域のサステイナビリティ 広島大学大学院生物圏科学研究科教授◆上 真一

- 水産庁の大型クラゲ総合対策について 水産庁増殖推進部参事官◆和田時夫

- 大型クラゲの来遊予測と防除 (独)水産総合研究センター日本海区水産研究所◆飯泉 仁

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌