Ocean Newsletter

第133号(2006.02.20発行)

- 広島大学大学院生物圏科学研究科教授◆上 真一

- 水産庁増殖推進部参事官◆和田時夫

- (独)水産総合研究センター日本海区水産研究所◆飯泉 仁

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

エチゼンクラゲ大発生と東アジア縁海域のサステイナビリティ

広島大学大学院生物圏科学研究科教授◆上 真一2005年日本列島は空前のエチゼンクラゲ大発生に見舞われ、深刻な漁業被害が続いている。 近年頻発するクラゲ大発生現象は、海洋生態系劣化を象徴している。

本来世界で最も豊かな東アジア縁海域のサステイナビリティを確立するには、 日本、中国、韓国などが共同してクラゲ問題の解決に当る必要がある。

2005年7月、対馬

広島大学には「豊潮丸」と呼ばれる練習船(324トン)がある。2005年7月下旬、長崎県対馬へ向けて呉港を出港した。翌早朝、院生が部屋のドアを叩く音で目が覚めた。「先生、起きてください。海がクラゲだらけです」。本船はすでに対馬の南端をかわして対馬海峡西水道に入っていた。柔らかな朝日が反射する穏やかな海面に、ピンク色のキャベツ大のエチゼンクラゲが無数に点在していた。初めて遭遇するこの光景は妙に美しく、私はしばらく船首で見とれていた。クラゲは数10m間隔で私の足下を通過し、多い時には約15m四方の視野に20個体以上が出現した。2~3時間航走してもクラゲの数は一向に減らない。私は次第に恐怖を感じ始めた、「一体、このクラゲはどうなるのだろうか」と。

2002年にエチゼンクラゲの大発生が起こっていた。私達は2003年から対馬でのエチゼンクラゲ調査に着手し、地元の定置網業者からクラゲ入網情報を得ていた。2003年の7月下旬-8月上旬の期間、1日当りの平均入網は数個体だった。しかし、2005年では7月中旬以降、少ない日で数10個体、多い日で数100個体にも及んだ。桁違いの多さだった。本船から口径1.4 mの大型ネットを曵網し、対馬近海のエチゼンクラゲの密度を2.5個体/1,000m3と推定した。魚探と流向流速計の表示は、クラゲが水深65mの水柱全体にほぼ均一に分布し、日本海に向けて流れていることを示していた。密度と対馬海流流量を乗じて計算した1日当りのクラゲ輸送量は、実に3~5億個体となった。

2005年11月

空前の大発生となったエチゼンクラゲは、主として対馬海流の影響を受ける各地の網漁業に深刻な被害をもたらした。一方、これまでの大発生では見られなかった現象が、2005年には少なくとも3つある。?対馬での出現開始時期が半月から1カ月早かった。?一部のクラゲは九州南端をかわして、黒潮内側域に取り込まれ、四国沖から東海沖へと輸送された(豊後水道、紀伊水道に入ったクラゲは瀬戸内海内部へも及んだ)。?北海道西岸を北上したクラゲは宗谷岬をかわし、一部はオホーツク海を知床付近まで輸送された。その結果として漁業被害の地域と程度は拡大し、エチゼンクラゲはついに日本列島をほぼ完全に包囲してしまった。

クラゲの平均体重は7月下旬で約3kgであったが、11月には体重は約100kgに達している。なかには優に200kgを超える個体があり、世界最大級のクラゲの貫禄を示している。そんなクラゲが1日に何千個体も定置網に入り網目を塞ぐ。抵抗に耐え切れず網は破裂する。網を護るためだけに1日数回にも及ぶクラゲ抜き作業をしなければならない漁業者の苦労は、並大抵ではない。エチゼンクラゲの寿命は1年以内だから、これからの季節的な水温低下に伴って次第に活性を失い、間もなく死滅する。しかし、今冬は水温が高めに推移していることから、2月までクラゲ被害は確実に続くであろう。

大発生常態化への懸念

エチゼンクラゲの故郷は、朝鮮半島と中国本土に囲まれた渤海、黄海、そして北部東シナ海である。クラゲの種となるポリプはこの海の底に定着している。初夏の水温上昇が刺激となって、毎年ポリプから幼クラゲを放出する。このクラゲが対馬海流に乗って日本に押し寄せるのである。エチゼンクラゲは、以前は数十年に一度の頻度で大発生するのみであった。しかし、2000年以降ほぼ毎年のように大発生が繰り返されている。その原因は、中国の開発行為などに起因する沿岸海洋環境の変化にあることは間違いない。実は、日本にも先例がある。東京湾のミズクラゲは1960年代に急増した。この時期に臨海開発や湾内の富栄養化などが進んだためだ。瀬戸内海では、温暖化や魚類資源の減少などが顕著となった1990年代以降、ミズクラゲの異常な増加が起こった。三峡ダムの本格運用や開発計画が目白押しの中国の現状を考えると、沿岸海域の環境改善は早急には期待できそうにない。エチゼンクラゲの大発生は今後も続くだろう。

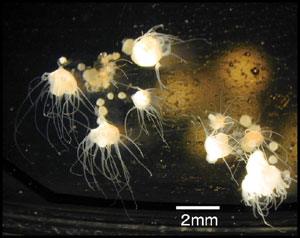

エチゼンクラゲは10月には成熟する。成熟クラゲは日本の海に受精卵をまき散らしているはずだ。幸運にもこれまで日本沿岸にポリプが定着したとの証拠はない。しかし、度重なる大発生とこの度初めて起こった本邦太平洋側への分布域の拡大などから、日本沿岸にポリプが定着する可能性は極めて高くなった。万が一、2006年の初夏に幼若エチゼンクラゲが発見されるようなことになれば、日本沿岸に本種が定着したことを裏付ける。そうなれば、日本産のエチゼンクラゲによる大発生常態化は避けられない。

東アジア縁海域のサステイナビリティ

中国、朝鮮半島、日本列島などに囲まれる東アジア縁海域は、世界でもっとも漁業生産力が高い。生態系の中で、クラゲ類は多くの魚類と餌の動物プランクトンを巡って競合しているものの、これまで両者は適度なバランスを保っていた。それが近年の人間活動により失われたと考える。特に中国沿岸海域での環境変動と乱獲行為などが魚類資源の低下をもたらし、その結果としてエチゼンクラゲが増加したと見る。一部のクラゲは食用に供されるが、生物資源としてはタンパク質含量の高い魚類に優るものはない。魚類が溢れていてこそ人類にとって豊かな海であり、クラゲの海は海洋生態系劣化の象徴である。

増加する東アジアの人口をどのようにして養うのか。食料生産の限界が陸上でも海洋でも明確になりつつあることから、この問題は間もなく真実味を帯びて来る。海は適正に管理さえすれば、豊かな幸を永遠に恵み続けてくれる。エチゼンクラゲが増加することのない健全な海洋生態系を再生し、豊かな漁業生産持続のための環境管理、漁獲管理を目指さなければならない。東アジア縁海域のサステイナビリティの確立のためには、日本、中国、韓国などの当事者が共通観点を持ってクラゲ問題の解決に当らなければならない。(了)

第133号(2006.02.20発行)のその他の記事

- エチゼンクラゲ大発生と東アジア縁海域のサステイナビリティ 広島大学大学院生物圏科学研究科教授◆上 真一

- 水産庁の大型クラゲ総合対策について 水産庁増殖推進部参事官◆和田時夫

- 大型クラゲの来遊予測と防除 (独)水産総合研究センター日本海区水産研究所◆飯泉 仁

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌