Ocean Newsletter

第133号(2006.02.20発行)

- 広島大学大学院生物圏科学研究科教授◆上 真一

- 水産庁増殖推進部参事官◆和田時夫

- (独)水産総合研究センター日本海区水産研究所◆飯泉 仁

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

水産庁の大型クラゲ総合対策について

水産庁増殖推進部参事官◆和田時夫近年わが国沿岸に大型クラゲが大量出現し深刻な漁業被害をもたらしている。

水産庁では、独立行政法人水産総合研究センターや漁業団体、都道府県、大学等と連携して、漁業被害の軽減と漁業経営の安定のため、出現情報の収集と提供や 混獲防止・被害軽減漁具の開発等の諸対策を実施してきた。

今後とも諸対策の確実な実施を図るとともに、 日中韓の連携を通じたより抜本的かつ早期の対策にも取り組んでいく予定である。

1.はじめに

東シナ海や黄海に生息しわが国沿岸に出現するクラゲのうち、エチゼンクラゲ、ビゼンクラゲ、ヒゼンクラゲは成長すると傘の直径が数10cmから1m以上にも達する大型のクラゲである。このうちビゼンクラゲやヒゼンクラゲは従来から食用としても利用されてきたが、大量に出現した場合には定置網や底びき網などの沿岸漁業の妨げとなってきた。1995年以降、これらの大型クラゲのうちエチゼンクラゲの出現が目立つようになっている。特に2002年、2003年および2005年には大量に出現し、日本海沿岸のみならず三陸・常磐地域をはじめとする太平洋沿岸でも漁業被害が発生した。

水産庁では、漁業被害の軽減と漁業経営の安定のため、2002年以降、独立行政法人水産総合研究センターの全面的な協力の下、関係する漁業団体や都道府県、大学等と連携して、出現情報の収集と提供や混獲防止・被害軽減漁具の開発を進めるとともに、金融支援措置や漁業共済制度の活用に取り組んできた。さらに、2005年8月からは、それまでの対策を拡充するとともに、新たに被害軽減漁具の普及、洋上駆除技術の開発等を加えた「大型クラゲ総合対策」を実施している。本稿では、その実施状況と課題、今後の対策の展開方向について紹介する。

2.大型クラゲ総合対策

大型クラゲの発生水域は東シナ海もしくは黄海といわれているが、具体的な発生源水域と発生過程については不明な点が多い。このため当面は、大型クラゲが大量に出現した場合でも可能な限り回避すること、また被害が避けられない場合であっても、網の外部へ排出することにより極力その軽減を図ることに対策の重点を置いている。

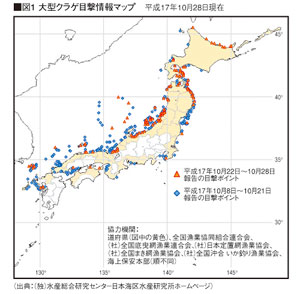

2005年8月に打ち出した「大型クラゲ総合対策」の柱は、?迅速な出現情報の収集と提供、?大型クラゲの混獲の回避または被害軽減、?洋上駆除の実証試験、陸上処理の推進、?漁具改良をはじめとした各種技術開発、?金融措置等の5本である。出現情報の収集と提供については、週1回の頻度で各機関等からの出現情報を収集・整理し、水産総合研究センター日本海区水産研究所のホームページに掲載するとともに、関係都道府県や漁業団体へも直接提供した(図1)。混獲回避・被害軽減については、底びき網や定置網を対象に漁具の改良手法を開発し、マニュアルとして冊子に取りまとめ漁業現場に配布した。洋上駆除については、連続して大型クラゲを破砕できる表中層トロール網型の装置を開発した。混獲された大型クラゲの陸上処理については、水分の迅速な除去技術と大量処理技術の開発が課題であるが、関係都道府県への交付金等を活用して様々な取り組みが行われた。さらに漁業経営の安定のため、漁業共済の加入促進と早期支払い、漁具の被害復旧や改良技術の導入のための制度資金の融資の円滑化を関係機関に要請してきた。

この総合対策は2006年以降も着実に進める予定である。また、混獲回避・軽減漁具の導入、洋上駆除および陸上処理等に漁業者が主体的に取り組めるよう、対策基金等の創設による資金面での支援措置の強化を検討している。

3.日中韓の連携と早期対策

大型クラゲ問題へ抜本的に対応するためには、日中韓の連携により発生源水域の特定と発生過程を解明し、発生源やその周辺水域での対策を検討・実施することが必要である。また、発生源水域の特定と発生過程の解明により、わが国沿岸への出現の早期予測と駆除や被害軽減措置の効果的な実施が可能になると期待される。

日中韓の連携については、2004年2月と2005年12月に3国の国立研究機関の研究者が会同し情報交換を行うとともに、後者の会合では、わが方から今後の東シナ海等での共同調査の実施について提案を行った(写真1)。また、漁業関係の政府間の実務レベル会合等においても、わが方から大型クラゲ問題の重要性と問題解決へ向けた連携の重要性を指摘してきた。この様に、大型クラゲ問題の解決には日中韓での連携が欠かせないことから、水産庁としては、今後早急に共同調査や定期的な情報交換を具体化し、発生源水域の特定と発生過程の解明を進める予定である。また、それを踏まえて日本沿岸への出現予測の高度化を図るとともに、東シナ海や対馬海峡での駆除対策の検討を進めたいと考えている。

4.おわりに

今回の大型クラゲの大量発生の原因として、日本の研究者からは、?沿岸水域の富栄養化による餌料生物の増加、?沿岸構造物の増加によるポリプの付着基盤の増加、?地球温暖化を背景とする水温上昇による再生産条件の好適化、?乱獲による魚類等の競合生物の減少等が指摘されている。これらはいずれも仮説の段階であり、解明には相当程度の時間がかかると考えられる。水産庁としては、2006年以降も引き続き大型クラゲが出現する可能性が大きいとの前提の下に、漁業被害の軽減と漁業経営の安定のための各種対策を確実に進めるとともに、日中韓の連携等を通じた抜本的な原因究明と早期対策の立案にも着実に取り組む予定である。これまでの関係機関および団体等の皆様のご協力に感謝申し上げるとともに、引き続きご支援をお願いしたい。(了)

第133号(2006.02.20発行)のその他の記事

- エチゼンクラゲ大発生と東アジア縁海域のサステイナビリティ 広島大学大学院生物圏科学研究科教授◆上 真一

- 水産庁の大型クラゲ総合対策について 水産庁増殖推進部参事官◆和田時夫

- 大型クラゲの来遊予測と防除 (独)水産総合研究センター日本海区水産研究所◆飯泉 仁

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌