Ocean Newsletter

第132号(2006.02.05発行)

- 上智大学大学院◆太田絵里

- 近畿大学COE博士研究員◆鳥居享司

- 新潟県柏崎市立教育センター指導主事◆中野博幸

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男

海の学びから柏崎を愛する子どもを育てる

新潟県柏崎市立教育センター指導主事◆中野博幸郷土である柏崎を愛する子どもたちを育てたい。

それが柏崎市に勤務する教職員の全員の願いである。

そのためには、教師自らが柏崎の歴史、文化、自然について知り、柏崎を愛することがとても大切だと考える。

柏崎市立教育センターでは、教職員が柏崎を肌で感じ、そのすばらしさを授業に取り入れてもらうため、体験的な研修講座を数多く計画し実施してきた。

その一つ、海岸巡検について紹介する。

海の柏崎と学び

南北42kmに及ぶ海岸線をもつ新潟県柏崎市は、海上花火大会としては国内有数の規模を誇る、ぎおん柏崎まつり大花火大会に代表されるように、「海の柏崎」として全国的にも大変有名である。そんな柏崎の海をテーマとして身近な課題を見つけ調べる学習を進めるなかでいろいろな人たちの苦労や思いを知ることは、子どもたちが郷土を愛する心を育む上で大きな可能性をもっているのではないだろうか。

しかし、海岸線を校区にもつ12小中学校が海をテーマとした学習活動を積極的に行っているかというと残念ながらそうではないという現状がある。理由としては、海というテーマが広すぎて授業全体のイメージがつかみにくいことや、学習に利用できる施設や人材の情報が少ないことなどが上げられる。

そこで、柏崎における海の学びの有効性を知り、自校の学習活動に取り入れてもらうことをねらいとして、海洋政策研究財団を中心に地元のさまざまな施設の協力を得ながら研修講座を実施した。

海岸巡検

海は、地形や生き物などの自然、ごみや汚染などの環境問題、漁業や貿易などの産業経済など非常に多くのテーマとつながっている。そのなかでも平成17年度は、見学できる施設や小中学生の興味や関心などを考慮し、海の生き物を中心課題とした巡検コースを設定した。

○青海川海水浴場

平成16年の7.11水害、そして平成17年の6.28水害によって河口付近の地形が大きく変化した様子を見学した。コンクリートによる護岸工事によって土砂が流れやすくなり、川が枯れるともに、河口付近の海洋生物も大きな被害を受けたという話を聞いた受講者の一人は、「今の話を聞いて、小学校4年生での川についての学習を川だけの学習で終わらせず、さらに海へと発展させていける可能性がある」と感想を述べていた。

○谷根川さけのふるさと公園(写真1参照)

さけの人工孵化や放流を行っている施設では、さけの放流事業の概要を聞くともに、施設内を見学した。資料が充実しているだけでなく、実際に体験できる施設となっており、「ここに体験に来た子どもたちの目の色が違います」という説明に、多くの受講者がうなずいていた。

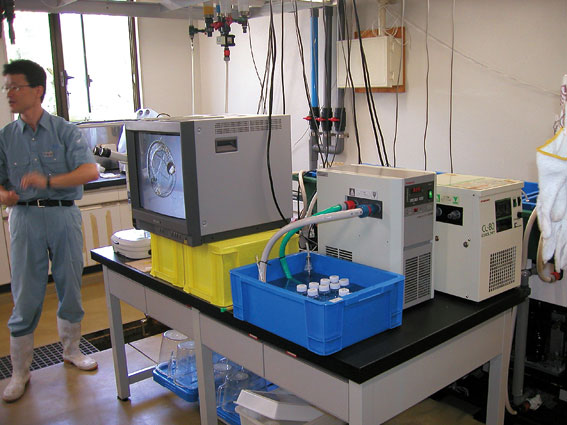

○海洋生物環境研究所実証試験場(写真2参照)

東京電力柏崎刈羽原子力発電所の温排水が海洋生物に与える影響などを調査研究している海洋生物環境研究所実証試験場(以下、海生研)では、研究員の方々から実物を見せていただきながら説明をしていただいた。地元にある施設だが足を踏み入れたことのある受講者は一人もいなかったため、さまざまな施設設備や実験の内容など大変興味深かったようだ。

また今回、海生研の研究員の方々に同行いただき、他の見学場所でも専門性を生かした説明をいただいた。学習活動の広がりや深まりのためには、見学や体験できる施設だけでなく、人材面での充実が欠かせないことから、今回の企画は大変有効であった。

○出雲崎漁港

柏崎市に隣接する出雲崎町にある出雲崎漁港では、魚の水揚げの様子を見学した。非常にたくさんの種類の魚が水揚げされていることに驚くとともに、午後2時過ぎの水揚げに、学校の見学として最適という声が多く聞かれた。午前中は漁港の様子を写生して、昼食を食べ、午後から水揚げの様子を見学すると一日で充実した体験活動が実施できるというアイデアが出され、早速取り入れてみたいという声が聞かれた。

○観音岬

古くから海上交通の要所として有名な観音岬は、美しい露頭も見られるなど、地形的な学習素材としても利用価値がある。磯の生物を知るということで選定した見学場所であったが、実際に箱めがねで覗いてみたり、触ってみたりする活動を取り入れることができなかった点が残念であった。

成果と課題

研修の最後には、一日の巡検で得た情報をもとに、海をテーマとした学習活動計画のアウトラインを作成し、それぞれが作成した計画を持ち寄り、情報交換を行った。一日の研修だったが、多くの受講者が海をテーマとする学習活動の可能性を十分感じたようであり、来年度もぜひ参加したいという声が多く寄せられた。さらにいろいろなアイデアを取り入れながら、来年度も研修講座を継続したいと考えている。

柏崎市立石地小学校の3・4年生は、石地の海の生き物調べをテーマに海生研と連携しながら学習を進めている。海の生き物を調べることを通して、自分たちの地域の海がきれいかどうかを考えていく。この学習では海生研が調べ学習の発表の場となる。専門機関を発表の場に設定することで、子どもたちは専門機関に頼ることができなくなり、調べる方法を今まで以上に工夫しなければならない。教師は専門機関からアドバイスをもらいながら、子どもたちは自力でいろいろな方法を用いて調べ、学習を進めていく、大変すばらしい活動である。

谷根川さけのふるさと公園の片山さんが「放流したさけが自分の故郷に戻ってくるように、柏崎の自然を学んだ子どもたちが大人になっても自分の故郷を愛し、戻ってくれるようになるといいですね」とおっしゃった。この言葉に私たち大人が子どもたちに何を伝えるべきか、そのすべてが集約されているのではないだろうか。(了)

第132号(2006.02.05発行)のその他の記事

- オオトカゲの住む島で持続可能なエコツーリズムを願う 上智大学大学院◆太田絵里

- 「海」に生きる人々~沖縄県座間味村:海の新たな利用に生きる道を見いだす~ 近畿大学COE博士研究員◆鳥居享司

- 海の学びから柏崎を愛する子どもを育てる 新潟県柏崎市立教育センター指導主事◆中野博幸

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男