Ocean Newsletter

第132号(2006.02.05発行)

- 上智大学大学院◆太田絵里

- 近畿大学COE博士研究員◆鳥居享司

- 新潟県柏崎市立教育センター指導主事◆中野博幸

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男

「海」に生きる人々~沖縄県座間味村:海の新たな利用に生きる道を見いだす~

近畿大学COE博士研究員◆鳥居享司(たかし)わが国の漁業をめぐる諸環境は非常に厳しく漁村地域の活力低下が指摘されている。

沖縄県座間味村でも主力漁業が衰退すると職を求めて多くの漁業者が島を去った。

人口減少が進み地域社会・経済の崩壊が危惧された。

こうした危機に対し、ダイビング事業やホエールウオッチング事業など海をさまざまに利用することによって「生きる道」を確立した。

1.はじめに

わが国の漁業は資源悪化に伴う漁獲量減少、魚価低迷を背景に不振を極め、漁家経営や漁業を主力産業としていた地域の活力低下を招いている。

こうしたなか、「海」を「獲る」だけではなく「見る」、「体験する」というように多様な利用方法をすることによって地域社会・経済の活力を取り戻す例が見られるようになった。漁業の有する食料供給機能や多面的機能を考慮すると、漁業から海洋レジャー事業への転換は一概に薦められるものではない。しかし、海の新しい利用が苦境に直面する人々や地域の生きる道を確保することもある。今回はこうした例のひとつである沖縄県座間味村について紹介したい。

2.座間味村の概況

座間味村は、沖縄本島から西南へ約40kmの距離にある。周辺にはサンゴ礁海域が広がっており、毎年多くのダイバーが来島している。人口は1950年前後には2,000名を超えていたが、1980年には761名まで減少した。しかし、1980年代中盤以降、海洋レジャー事業が盛んになったことからIターン者やUターン者が見られるようになり、2005年には1,078名にまで回復した。座間味村の主力産業は海洋レジャー事業であり、年間9万人程度の観光客が訪れている。漁業は海洋レジャー事業の傍ら営まれている。漁協には約60名の組合員が属しているが、漁業専業者は3名に過ぎない。ダイビング事業や民宿業との兼業が一般化している。

3.漁業の衰退と海洋レジャー事業の伸長

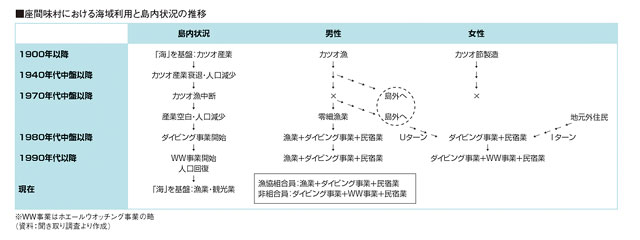

?~1970年代中盤

座間味村では1900年頃からカツオ漁が盛んに行われるようになった。男性はカツオ漁、女性はカツオ節製造というように、住民生活はカツオ漁業に依存していた。しかし戦後、乗組員の不足、枕崎との競合などから徐々に衰退し、1970年代中盤には中断へ追い込まれた。

カツオ漁に従事していた漁業者の多くは、職を求めて那覇市等へ移住した。漁業者として生きる道もあったものの、住民の多くは自ら魚介類を漁獲しており、漁獲物の販路はごく限られていた。人口流出が続き1980年にはピーク時の約1/3にまで減少した。こうして地域社会・経済崩壊の危機がささやかれるようになった。

?1980年代中盤以降:ダイビング事業

1980年代中盤、島外出身者が周辺海域でダイビング事業を行うようになった。その様子がテレビで放映され多くのダイビング客が来島するようになった。素潜り漁業などを行っていた漁業者は、ダイビング事業が利益を生み出す様を目の当たりにして次第にダイビング事業を行うようになった。漁業とダイビングは利用海域が重複しなかったことから、ダイビング事業の拡大に対する漁業者の反発は見られなかった。現在、約50軒の業者があり、5月~11月にかけて多くのダイビング客が訪れている。料金は業者によって若干異なっており5,000円~7,500円である。年間のダイビング客数は4万人~5万人、売上高は年間3億円前後である。宿泊者も増加し、ダイビング事業と民宿業を組み合わせた経営が広まった。

?1990年代以降:ホエールウオッチング

座間味村周辺はザトウクジラの来遊海域である。捕鯨が中止されたこともあり、1986年頃から再び近海でザトウクジラが目撃されるようになった。クジラが見える時期はダイビング事業の閑散期であったことから、次第にホエールウオッチング事業はダイビング事業の閑散期対策として位置づけられるようになった。1991年、「座間味村ホエールウオッチング協会」が設立され、現在では17名の業者と6名のスタッフが所属している。ウオッチング事業の実施期間は1月~3月である。料金は予約方法により異なっており、4,000円~5,000円である。年間の利用者数は、4,700名~5,300名であり、3カ月足らずの期間に2,000万円~3,000万円の売上げを記録する。

4.現在の経営スタイル

上記のように、海を利用した様々な業が行われており、漁業、ダイビング事業、ホエールウオッチング事業、民宿業などを組み合わせた経営が一般化している。主な経営スタイルは次の通りである。

第1は、周年ダイビング事業と民宿業を営むパターンである。ダイビング業者の多くがこの経営スタイルをとっている。第2は、ダイビング事業と漁業を組み合わせるパターンである。漁協の組合員の大半がこの経営スタイルである。漁業からの収入はそれほど期待できないためダイビング事業を中心とするケースが多い。第3は、ダイビング事業とホエールウオッチング事業を組み合わせるパターンである。14業者がこのパターンをとっている。1月~3月はホエールウオッチング事業、それ以外はダイビング事業を中心に行っている。これに加えて民宿を営んでいる業者も存在する。第4は、周年漁業を営むパターンである。漁業専業者は3名であり、一本釣り、素潜り、刺網などを組み合わせている。各経営パターンの収入等などについては今後の調査課題としているが、村民の所得は沖縄県のなかでも上位に位置している。

5.海に生きる

座間味では、主力産業であったカツオ漁が衰退・中断すると、職を求めて多くの漁業者が島を去った。しかし、1980年代中盤以降、ダイビング事業やホエールウオッチング事業など海を利用した新たな産業が確立した。それに伴ってUターン者やIターン者が増加し、島内人口は回復している。

地域を支える産業は、食料供給を役目とする「漁業」から、利用客のニーズ充足を役目とする「海洋レジャー事業」へと様変わりしたものの、ともに「海」を経営基盤とする産業である。座間味村では、主力漁業が中断に追い込まれたことによる地域社会・経済崩壊の危機に対して、「海」という地域資源の新たな利用に生きる道を見いだしたのである。(了)

第132号(2006.02.05発行)のその他の記事

- オオトカゲの住む島で持続可能なエコツーリズムを願う 上智大学大学院◆太田絵里

- 「海」に生きる人々~沖縄県座間味村:海の新たな利用に生きる道を見いだす~ 近畿大学COE博士研究員◆鳥居享司

- 海の学びから柏崎を愛する子どもを育てる 新潟県柏崎市立教育センター指導主事◆中野博幸

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男