Ocean Newsletter

第121号(2005.08.20発行)

- ながさき・島の自然学校専従プロデューサー◆西本五十六

- 文部科学省初等中等教育局教科調査官◆田村 学

- 特定非営利活動法人エコロジー・カフェ運営評価委員長◆山崎俊巳

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

「アオウミガメ」を題材とした環境教育プログラムの開発

特定非営利活動法人エコロジー・カフェ運営評価委員長◆山崎俊巳人は真の豊かさを享受したと言えるのか。

人も生態系の一員であり、「共生」と「循環」を中心的なテーマに生態系の保全や絶滅の危機にある身近な地域に固有な動植物の保護を通じて自然のルールを知り、持続可能な社会の構築を目指すことが重要である。

その取り組みを推進するためのオープンなプラットフォームを提案する。

人類は自然のルールを逸脱してしまっている

地球上(太古の海)に生命が誕生し38億年後の現在、進化の過程を経て生物種の総数は約150万種が認知されている。人類の起源は500万年前、私たちの直接の祖先と言われる新人(現世人類)にあってはわずか20万年前に過ぎない。人類は言語を作り出し、情報を交流させ、知識を蓄積し、文明を高度化させてきたのである。

特に、産業革命に端を発し、過去200年間で人口を約6倍に急増させ、化石エネルギーの大量消費により地球温暖化や酸性雨を誘引し、さらに大量の森林伐採、資源開発などとあいまって、多くの動植物の生息の場を奪い、生態系そのものを自然回復不能なほどに大きく傷つけてしまっている。

一方、生活空間は人工的なもので満ちあふれ、思考の柔軟な子どもたちは、無意識のうちに自然から隔離され、ゲーム、インターネット、携帯メールなど技術革新によるバーチャルで再生可能な世界の中で培養され、新たな社会問題を惹起させている。このことは現代人の行動ルールが自然のルール、「共生」と「循環」のルールに逸脱してしまっていることに対する警告であると理解すべきであろう。

自然のルールを知り、共生していく力を獲得する新たな取り組みの始動

本年2月16日に京都議定書が発効し、地球温暖化に対する各国政府の取り組みが始動し、環境に対する人びとの関心も高まっている。最近では、里山を守ろう、どんぐりの森や芦原を再生しよう、砂浜のゴミを掃除しよう、など各地域で身近な自然を守る様々な取り組みも盛んになってきている。しかし、その多くは自治体や各種団体が主体となり、個別的なイベント色の強いものに止まっている感がする。

そこで、個別の活動をサポートし、新たな知見を加え、人びとと動植物や生態系の関わりを理解し、私たち一人ひとりが暮らしの中で私たちを育む豊かな生態系、特に身近な生態系を守るために何ができるのかを発見し、思考し、実行する力(=自然のルールを知り、共生していく力)を獲得することを基本に、実際のフィールドと知見を重視しつつ、地域、分野を超えた多様な人びとが交流することで、個別の活動自身が付加価値を創造しながら循環するようなオープンなプラットフォームとして、本年2月22日、NPO「エコロジー・カフェ」が内閣府から認可された。

体制の特徴としては、理事会を意思決定機関とし、執行役員を執行機関として分離し、各プロジェクトの責任体制を明確にしている。また、実際のフィールドと知見を重視するため、フェローシップ制度(フィールドフェロー、学術フェロー)を導入し、地域には事務所と実践を担当するエコ・ステーションを開設することにある。さらに、ガバナンスを評価するための運営評価委員会を設置している。

活動理念としては、人びとの暮らしと自然を、身近な生態系、絶滅の危機にある地域に固有な動植物を対象として、(1)地域におけるこれらの保全・保護の活動が持続的かつ効果的に取り組まれるための仕組みを提供したり、(2)子どもたちの環境教育のためのフィールドやデジタルアーカイブや方法を開発したり、(3)ひとつのテーマのもとに専門的知見を活用し地域、分野を超えた多様な人びとが価値を高め合う方向で交流できる仕組みを提供する、ことを目指している。

具体的な活動としては、地域の単独または共同の活動に対して助成をしたり、「森」、「里山」、「海」などを中心テーマとしたワークショップを共同で実施したり、子どものための環境教育プログラム、企業のための環境研修プログラムを開発、提供したり、活動の成果をデジタル・アーカイブ化したり、シンポジウムや勉強会を開催することとしている。(詳細は、www.ecology-cafe.net参照)

「アオウミガメ」を題材とした環境教育プログラムの開発

(小笠原父島にて)

ここでは、小笠原諸島が主要な産卵地であり、子どもたちに人気が高く、大海を回遊し生まれた地に回帰する習性の「アオウミガメ」を題材とした「総合的な学習の時間」向けの環境教育プログラム開発の取り組みを紹介する。ちなみに、「アオウミガメ」は環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧II類に分類されている。なお、小笠原諸島の島々は、東京から1,000kmの南東の海上にあり、陸続きになったことのない大洋島であることから、固有の動植物の宝庫であり、ガラスの生態系が維持されていることが特徴的であり、プログラムにふさわしい候補地となった。

「総合的な学習の時間」は、小・中学校においては平成14年度より、学年進行で本格的に実施され、学校ごとに実情に応じ、創意工夫して子どもたちの「生きる力」の育成を目指している。しかし、実際は、従来の学習指導要領と検定教科書による教科指導から抜け出せず、必ずしも十分な状況に至ってはいないようにみえる。体験学習と調べ学習に止まるのではなく、子どもたちが関心を持って自ら学んでいくといった環境教育プログラムの開発こそが必要であることに留意すべきである。

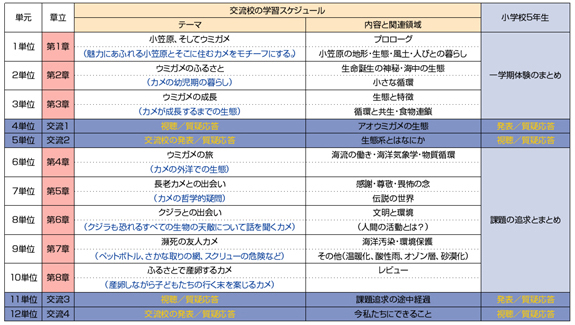

そこでエコロジー・カフェでは、「アオウミガメ」を題材とし、自然のルールについて「循環」と「共生」をテーマに、他の教科分野の学習をも考慮にした考察や教室での学習と体験型学習(オリエンテッドラーニング)を組み合わせるとともに、テレビ会議システムやインターネットなどを活用した他校との交流学習により「考え方の多様性」や「表現方法の多様性」を認知することを重視した環境教育プログラムの開発を小笠原小学校と、エコロジー・カフェの学術フェローの協力を得て進めている(表参照)。このプログラムは、本年中に成果を得ることとし、成果物は日本全国、各教育機関やNPOによる利活用を前提にインターネット上での公開や、資料を広く配布したいと考えている。現在このようなプログラムを並行して数本立ち上げており、これらプラットフォームの充実を図っているところである。

今後、われわれエコロジー・カフェだけではなく、数多くのオープンなプラットフォームの立ち上げや活躍により、持続可能な社会への貢献を期待したいものである。(了)

第121号(2005.08.20発行)のその他の記事

- 地方分権と島の暮らし ながさき・島の自然学校専従プロデューサー◆西本五十六

- 総合的な学習の時間の質的向上を目指して 文部科学省初等中等教育局教科調査官◆田村 学

- 「アオウミガメ」を題材とした環境教育プログラムの開発 NPOエコロジー・カフェ運営評価委員長◆山崎俊巳

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌