Ocean Newsletter

第121号(2005.08.20発行)

- ながさき・島の自然学校専従プロデューサー◆西本五十六

- 文部科学省初等中等教育局教科調査官◆田村 学

- 特定非営利活動法人エコロジー・カフェ運営評価委員長◆山崎俊巳

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

総合的な学習の時間の質的向上を目指して

文部科学省初等中等教育局教科調査官◆田村 学学習の教材としての「海」は、豊かな可能性を秘めている。

特に総合的な学習の時間では、生命観をはぐくみ、持続化可能な社会の構成員として子どもを育成することが期待できる。

そのための一つの方法として、学習活動とともに学習内容を規定する内容系列表の作成が考えられている。

「海の総合」の広がり

海のもつ学習教材としての可能性は限りなく広い。しかし、海に関する教育実践はまだまだ十分に行われているとは言い難い。周囲をぐるりと海に囲まれた日本の地理的条件を考えるならば、もっとたくさんの海の教育活動が行われてもよいはずである。四季の変化のはっきりしている日本では、海水浴は夏の風物詩であり、海での磯遊びや魚釣りを経験した人は多いはずである。毎日の食卓に海の恵みは欠かせないし、海と産業や海と環境との関係は極めて深い。このように、私たちにとって身近な海を今まで以上に学習の対象として取り上げていくことが求められているのではないだろうか。

特に、総合的な学習の時間は、地域の素材を取り上げ、今日的な課題を扱い、身近な問題を解決していく学習活動である。海を対象としたり海をフィールドにしたりする総合的な学習の時間が、今後一層充実していくことを願いたい。

ところで、「海の総合」では、どのような子どもの姿を期待するのだろうか。私は、海という対象の多様性・根源性を生かして、学習活動を通しながら生命観をはぐくんでいく子どもの姿を期待したいと考えている。その上で、持続化可能な社会を構成していく地球人としての資質や能力、態度を育成していくことが重要なのではないだろうか。このことが、未来の社会を担う子どもたちを育成することにつながるとともに、海という豊かな学習教材を扱うよさではないかと思っている。

学習活動のポイントと学習内容の指標

では、生命観を確立し、持続化可能な社会の構成員を育てる「海の総合」においては、どのような学習活動が展開されなければならないのだろうか。そこには次のようなポイントがあると考える。

- 感性的な理解を重視し、体験活動を積極的に行う

- 全体的、関連的なものの見方や考え方を育てる学習活動を仕組む

- 生命の循環や循環型社会の視点を位置づける

- 自分自身や自分の生活との関係を意識して学習活動を展開する

こうした学習活動を意図的に設定することにより、子どもの成長が期待した方向へと向かうのではないだろうか。しかし、学習活動を規定しただけでは十分ではない場合も考えられる。そのような場合は、子どもがどのような内容を学ぶのかを明らかにした内容系列表を作成する方法が考えられる。「海の総合」に関しても、学習内容を体系的に整理した内容系列表を用意することで、「海の総合」の独創性が発揮されるのではないだろうか。これは、「海の総合」ならではの学習活動を通して、子どもたちがどのようなことを学んでいくのかを明らかにする指標を用意するということになる。

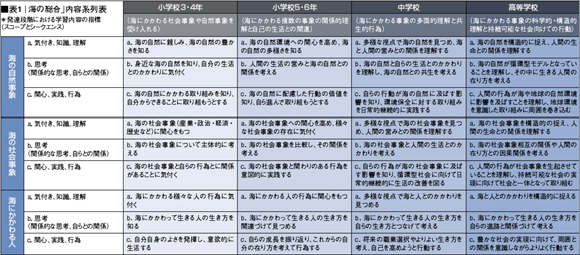

一般に、内容系列表はスコープ(内容構成等の視点)とシークエンス(発達等の特性)の縦軸と横軸から形成される。ここからは、スコープとシークエンスをどのようにして設定し、「海の総合」の内容系列表を作成していったかを簡単に説明していく。

シークエンスを設定する-発達と学習活動の系統性

内容系列表を作成するに当たり、学習活動や対象への関心、思考や認識が子どもの発達とともにどのように変容するかを子どもの姿から考えた。例えば、子どもの空間認識は、まず学校や家庭などの自らの居場所の認識から始まり、次いで学校区や地域などの生活圏の把握に広がり、県、国、世界へと同心円状に広がっていくと考えられる。このような子どもの一般的な発達の姿を以下のように整理してみた。

- 空間認識の変容:学校・家庭→生活圏・地域→県内・国内→世界・地球

- 時間認識の変容:現在→過去→近未来→未来

- 思考性の変容:受容・情意的理解→多面的理解→関係的理解→構造的理解・科学的理解

- 対象への関心の変容:自然事象→社会事象

この思考や認識、関心の変容をベースに、発達段階に応じた学習活動の系統性を次のように段階的に整理した。その際、社会モデルを「共生的な社会→循環型社会→持続化可能な社会」のように高まると想定し設定した。

小学校3・4年:海にかかわる社会事象や自然事象を受け入れる

小学校5・6年:海にかかわる複数の事象の関係的理解と自己の生活との関連

中学校:海にかかわる事象の多面的理解と共生的行為

高等学校:海にかかわる事象の科学的・構造的理解と持続可能な社会に向けての行動

このようにしてできあがった子どもの発達と学習活動の系統性は、それぞれの発達段階における特徴的な思考の姿や行為する姿を示している。これをシークエンスとして内容系列表に位置づけていくこととした。

スコープを設定する-学習内容を構成する視点

一方スコープは生活科における内容構成の視点を参考にして設定した。生活科では、「自分と人や社会とのかかわり」、「自分と自然とのかかわり」、「自分自身」の3つを学習内容を構成していく視点としている。これを参考にして、「海の総合」では、「海の自然事象」、「海の社会事象」、「海にかかわる人」の3つを内容構成の視点とした。

さらに、それぞれの視点ごとに、「a:気付きや知識、理解」「b:関係的な思考や自らとの関係」「c:関心、実践、行為」にかかわる内容を設定していくようにした。

内容系列表の活用

ここまで示した手順によって、学習内容を整理した内容系列表の作成を試みた(表1参照)。スコープを縦軸にし、シークエンスを横軸としたマトリックスの中に「海の総合」で学ぶ学習内容を位置づけていったものである。

各学校では、このような内容系列表を参考にして「海の総合」におけるカリキュラム編成を行い、実践していってはどうであろうか。内容系列表を指針とすることで、総合的な学習の時間の安定的な実践と質の向上が期待できる。それは、実践者による実践の差や学校間格差などの問題を解決するだけではなく、小中学校間の系統性が保たれ連続性のある学習活動が具現するというよさにつながることも予想できる。

もちろんここに記した内容系列表は例示である。各学校ごとに特色あるカリキュラムを創造するために、この内容系列表を自校化して活用していくことが求められる。それと同時に、実践とともに内容系列表の見直しを繰り返していくことが不可欠であることは言うまでもないことである。(了)

第121号(2005.08.20発行)のその他の記事

- 地方分権と島の暮らし ながさき・島の自然学校専従プロデューサー◆西本五十六

- 総合的な学習の時間の質的向上を目指して 文部科学省初等中等教育局教科調査官◆田村 学

- 「アオウミガメ」を題材とした環境教育プログラムの開発 NPOエコロジー・カフェ運営評価委員長◆山崎俊巳

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌