Ocean Newsletter

第121号(2005.08.20発行)

- ながさき・島の自然学校専従プロデューサー◆西本五十六

- 文部科学省初等中等教育局教科調査官◆田村 学

- 特定非営利活動法人エコロジー・カフェ運営評価委員長◆山崎俊巳

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

地方分権と島の暮らし

ながさき・島の自然学校専従プロデューサー◆西本五十六島には「日本の原風景」とも言える日本古来の文化・伝統が残っている。

この素晴らしい文化を後世に守り伝えるとともに、「自立分散型ネットワーク社会」の構築を目指して、島からの視点の重要性を「島暮らし」実践者として述べる。

五島列島の野崎島で出会った「日本の原風景」

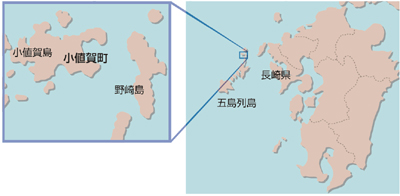

長年、京都という内陸性気候の地に住んでいた私が西海国立公園に全域指定されている「小値賀町(おぢかちょう)・野崎島」に移り住んで4年、外洋性気候の風土・文化を肌で感じた事柄を中心に記述してみたいと思う。

長崎県・小値賀町は五島列島の北端に位置しているが、文化圏としては平戸諸島に属し、大小17の島で構成され人口3,500人が島の生活を謳歌している。一部の島(野崎島)を除き海底火山で出来た全国的にも珍しい「火山の博物館」とも言われている群島である。

小値賀町は平成の大合併といわれる市町村合併に対しては「自主独立」の道を選択した。

半農半漁の島では大きな産業もなく、ご多分にもれず過疎化・高齢化は避けられない状況にあり経済面での将来は望めそうにもない。しかしながら、太古の昔縄文時代から営々と営まれてきた人々の生活や歴史ある文化などに目を向けてみると、そこには島独特の素晴らしい財産があちこちに残っており、島の伝統や文化は島がゆえに他所から侵食されることなく、営々と受け継がれている。

「日本の原風景」とも言うべき島の人々の〈等身大の日常生活〉がここにはしっかりと根を下ろしている。私はその素晴らしさを島に移り住んで実感している。

島からの視点

従来の経済至上主義の価値観を大きく見直す時代に入り、効率を求めて大量生産・大量消費と言う「物の時代」から「心の時代」への変換期にあると言われる今日、島の果たす役割は重要である。そのためにも、政治や行政のかかわりも大きな影響をもたらす訳だが、地方分権の時代と言われながら、首都圏への一極集中や地方都市の金太郎飴的な都市景観には少々疑問を持たざるを得ない。島暮らしの一人として一方通行の一律化した政治・行政のあり方から少し距離を置いて見たい気もするのは私だけだろうか。

都市生活30数年間の経験は平均的な勤労者であった私にとって「政治・行政」は日常生活からは程遠いものだったが、島に移り住んでから「地域づくりボランティア」を通じて政治・行政に関わる経験があった。「行政」との関係は私も含めて島民ほとんどがその関わり方には深いものがある。私の住む小値賀町においても町議会議員や役場・職員の方々との面識や交流は家族関係と言っても過言ではない。

この地域環境の違う場の中で双方の政治・行政の人たちを比べて見ると、当たり前のことであるが「共通点」がある。それは地域それぞれで課題や目標は違うものの「中央」には逆らえないという固定概念である。一律的な補助金行政を少しでも改善・改革の動きを自らほんの少しでも示してもらえば良いのだがこの分野には一切手をつけないという現状がある。

これほどの素晴らしい伝統・文化を持ちながらも、一方で誰もが本音で認めている政治・行政の中央集中に対するあきらめや疲弊感には大きなものがある。政治手法や行政手段をもっと地域独特のものに転化してもいいのではないかと思うのである。あえて地域性をあらわにしたのが、市町村合併推進からの「自立独立」である。島嶼国として〈九州共和国・小値賀自治区〉そんな形態があっても良いのではないだろうか。経済特区の手法も良いが、うがった見方をすれば根本は「中央集中」の枠組みの中でのことのようにも思える。

「島の暮らし」から現代社会の悩みを考える

西海の離島に根を下ろして住んでいる者にとって、地図を広げて見れば九州は東アジアの中心に位置し日本人と言うよりアジア人と呼ぶ方が実感として感じるのは自然な感覚と思える。30数年間の都市生活から「島暮らし」を体感した今、日本が抱える悩みや問題解決の糸口は「島の暮らし」にあるのではないだろうか。持続的循環型社会は島では当たり前のことであるが都市住民にとっては見えにくい社会でもある。細分化された分業社会、24時間止まることを知らない都市機能、緑のないセメントで囲まれたコンクリートジャングル、生物多様性の必要性を実感できない都市空間、季節感を味わうことのない日常生活、雑踏の中で感じる孤独感、インターネットを始めとするバーチャル社会など、どれをとっても悩み大きい課題ばかりが山積している。島で起こる幾つかの問題や事件というのはそのほとんどが「中央や都市」を発信源とするものばかりである。

島では子どもたちの世界は「中央や都市」からの汚染(?)がないのでまさしく理想社会である。小値賀島は「挨拶の島」とも言われており、子どもたちの挨拶励行は日常生活そのものである。島中の年配の人たちは優しく子どもたちを見守り、島全体がファミリーな関係にあるが、純粋このうえない子どもたちも成長するにしたがってある時点(高校生あたりから)から汚染の波をかぶり始める。これは寂しいことだ。

海と島に感謝の心を持って

島の暮らしは素朴で質素ではあるが日々の暮らしの中で充実感はたっぷりと味わえる。都市に住む人たちは島を訪れ「癒しの場」と感じる。島はすべての事柄が見える社会でもある。このことは大変重要ではないだろうか。都市を代表とする地域では「循環型社会を目指して」と声高に言うものの、その社会が見えないから実感がわかない。島ではこれが見える。それぞれの過程に透明感があって、見たくないと思っても見えてしまう。例えば、島の野菜ひとつを見ても、生産者が誰でどこの畑で育ったのか、そして誰が消費するのか、その美味しさの反応はどうか、野菜のクズは何処でどのように処理されるか、すべてが見える。単純至極に物の動きがわかるのである。たとえキャベツ一つ買うにもお店では店の店員さんは勿論、お客さん一人ひとりとの雑談や会話が伴い、無言のうちに買い物をすることはできない。島には人間社会では本来は当たり前のことが当たり前にある。

陸続きの地域から見ると海はひとつのハンディキャップに見えるが、島に住む人には海こそが心地良い距離感をもたらしてくれる。地方分権社会の実現にはまだまだ遠いものがあるが、過去形となりつつある中央集中型ネットワークの枠組みを離れて「水平分散型ネットワーク人間社会」の実現のために「島」を振り返ってみるのも良いのではないだろうか。「海に感謝」し、「自然豊かな島々に心から有難う」と思うのである。(了)

第121号(2005.08.20発行)のその他の記事

- 地方分権と島の暮らし ながさき・島の自然学校専従プロデューサー◆西本五十六

- 総合的な学習の時間の質的向上を目指して 文部科学省初等中等教育局教科調査官◆田村 学

- 「アオウミガメ」を題材とした環境教育プログラムの開発 NPOエコロジー・カフェ運営評価委員長◆山崎俊巳

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌