Ocean Newsletter

第118号(2005.07.05発行)

- NTTワールドエンジニアリングマリン(株)代表取締役社長◆高瀬充弘

- (財)土木研究センター理事、なぎさ総合研究室長◆宇多高明

- 海洋政策研究財団調査役◆菱田昌孝

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男

浚渫と海岸侵食

(財)土木研究センター理事、なぎさ総合研究室長◆宇多高明たとえば漁港などで浚渫を行い、土砂を処分すると、最終的に周辺海岸の侵食をもたらす。

波の遮蔽域に堆積した土砂はそこでは障害物だが、まったく同じ土砂が隣の海岸では貴重な資源となる。

浚渫土砂を適切な方式により周辺海岸へ戻す方策を取る必要があり、そのためには法制度の見直しも必要である。

侵食要因としての浚渫

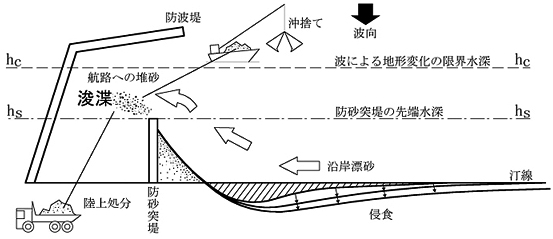

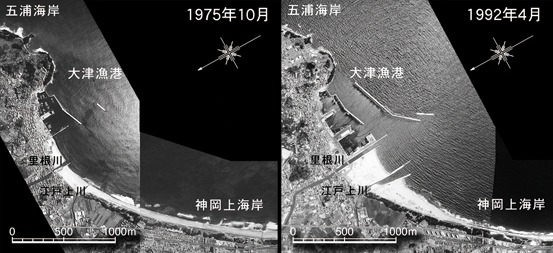

わが国では海岸侵食が急速に進んできています。侵食は様々な要因によって起こりますが、従来あまり正面から取り上げられて来なかった要因に「浚渫(しゅんせつ)」があります。例えば、図に示すように、防波堤による波の遮蔽域(防波堤の陰の波が静かな区域)内が漁港や港湾の航路や泊地として使われている場合、そこでは水深を維持するためにしばしば浚渫が行われています。しかし防波堤や防砂突堤の先端水深(hs)が、波の作用により海底地形変化が起こる限界の水深(hc:一般に外海外洋に面した海岸では10m程度)と比較して小さい場合、海底の浚渫後、防波堤や防砂突堤の先端を回り込んで周辺域から遮蔽域へと砂が再び運び込まれます。これは沿岸方向の砂移動によるもので、一般に沿岸漂砂と呼ばれます。このような砂移動があると周辺域の海浜土砂量が減ることになり、海岸侵食が生じるのです。同様に、河川にあっても波の作用で河口に砂が過剰に堆積して閉塞することを防止するために河口浚渫が行われてきており、とくに流量規模の小さい都道府県管理の二級河川で多くの事例があります。このように考えると、わが国の多くの海岸では、海岸部から砂を取り去ろうとする営みが長い年月にわたって種々行われてきたことになります。

水産庁と国土交通省の最新版のホームページによれば、わが国全体での漁港と港湾の数はそれぞれ2,927港、1,084港、合わせて4,011港あります。また河口処理を必要としている河川の数も多数にのぼります。これらの施設は、漁港漁場整備法、港湾法および河川法の管理下にあります。実際には、これらの法律では基本的な考え方が整理されているのみであり、具体的な運用は法律に準じて作成された各種基準に準拠しています。

基準にどのように記述されているか?

漁港では、「漂砂状況を調査し施設の機能が著しく低下する場合には防砂堤の設置など堆積を防止する措置を講じよ」、「浚渫区域が漁場に近い場合や隣接した水面で蓄養や養殖等の利用がされている場合、作業中の濁り等が悪影響を与えることもあるので、必要に応じて汚濁防止に努めよ」、さらには「浚渫による発生土は、埋め立て・盛土等に再利用することが望ましい」と述べられています。しかし、漁港内で堆積する砂の起源や、砂が失われるであろう隣接海岸への配慮事項は含まれていません。

港湾では、「河口港又は漂砂の大きいことが予測される海浜部に水域施設を計画するときは、洪水時の流砂量又は波浪及び潮流による漂砂量を推定し、将来にわたって必要とされる維持浚渫の程度を予測せよ」、および「土砂等による埋没の恐れのある水域施設は、定期点検を行い、点検により水深および復員等が確保できない恐れのある場合には所要の対策(浚渫)を講じよ」とあります。すなわち将来にわたる維持浚渫量を予測しなければならないとしていますが、浚渫すべき土砂が周辺海岸から集まることへの配慮は含まれていないのです。

河川では、河口閉塞による障害を除去する工法の一つに人工開削があるとし、大規模な掘削は周辺の海岸侵食の原因となるので、その場合掘削土砂を侵食海岸に供給するなどの対策が必要としています。しかし実際に掘削土砂を侵食海岸に運ぶ場合の具体的方法やその効果、さらには費用負担のあり方などに関する記述はありません。

一方、国土を侵食から守る際の考え方を定めた「海岸法」では、海岸保全区域内において「土石(砂を含む)の採取」を行おうとする者は、海岸管理者の許可を受けなければならないとあり、海岸から土砂を採取することを制限しています。これは土砂採取によって海岸の防護を図ることができなくなることを念頭に設けられた制限条項です。

具体的対応策

ある海岸から沿岸漂砂の作用によって沿岸方向に運ばれ、例えば防波堤による波の遮蔽域内に堆積した土砂や河口堆積土砂は、港湾法・漁港漁場整備法および河川法によれば除去すべきとなっています。一方海岸法では海岸からの土砂採取を禁止しています。このように海岸から土砂を直接採取するのとは異なるものの、一旦沿岸漂砂の作用で運ばれた瞬間に、土砂に対する考え方がアベコベとなるのです。波による砂の移動は自然現象であり、とくに防波堤のような構造物を造った場合、沿岸漂砂の強い作用が起こることは科学的には十分予見可能です。このような自然現象に対して、現在の法律とその運用基準が十分ではないのです。この結果、漁港・港湾・河川の基準に従って浚渫を行い、土砂を処分することは、最終的に周辺海岸の侵食をもたらすという結果に至るのです。しかも、これらはわが国全体で統一的に用いられているので、全く同じ現象が全国各地で見られることになるのです。波の遮蔽域に堆積した土砂は障害物です。しかし、まったく同じ土砂が隣の海岸では貴重な資源です。それは防護機能上のみではなく、健全な沿岸域生態系を維持していく上でもなくてはならぬものです。これら両者を深く考えたとき、浚渫土砂は適切な方式により周辺海岸へ戻す方策を取ること(サンドリサイクル)、それを異なる管理者間で十分な相互理解のもとで進めるよう制度を改めることが是非とも必要です。そうでなければ侵食は益々ひどくなることは間違いありません。(了)

第118号(2005.07.05発行)のその他の記事

- 現代版海底の道=海底通信ケーブル NTTワールドエンジニアリングマリン(株)代表取締役社長◆高瀬充弘

- 浚渫と海岸侵食 (財)土木研究センター理事、なぎさ総合研究室長◆宇多高明

- 東京湾への珍客来訪の謎と海の異変 海洋政策研究財団調査役◆菱田昌孝

- インフォメーション「人と海洋の共生をめざして-150人のオピニオンII」発行について

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男