Ocean Newsletter

第112号(2005.04.05発行)

- 東京大学大学院工学系研究科環境海洋工学専攻助教授◆早稲田卓爾

- 東北大学名誉教授◆鳥羽良明

- 九州大学名誉教授◆光易(みつやす)恒

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男

海の白波と地球温暖化予測

東北大学名誉教授◆鳥羽良明人類起源の地球温暖化の予測に直接関係する、大気海洋間の二酸化炭素の交換。

その定量的な見積もりに関する最新の研究を紹介する。

海洋データがますます重要になるこれからの時代、洋上プラットフォームの開発によるデータの取得など、新しい視点からの集中的研究が不可欠である。

実朝の歌

文人で、民のことを考えて政治をしようとした悲劇の将軍、源実朝が海の波について詠んでいる。

空や海うみやそらともえぞ分かぬ霞も波も立ち満ちにつつ

大海の磯もとどろに寄する波破(わ)れて砕けて裂けて散るかも

これら三首は、一続きとして『金槐(きんかい)和歌集』の中にある。一首目は熱海の初島あたりであろう、ややのどかな海の描写、二首目は海霧と波とが立ちこめて海も空も分からなくなったような状況、三首目は嵐の海となり、磯の岩頭にとどろいて砕ける、荒れ狂う波濤の描写である。

風波と大気海洋の相互作用

風の吹くところで立つ海の「風波(かぜなみ)」は、海に及ぼす風の力(海面応力)で海流が起きたり、大気中の二酸化炭素が海水に取り込まれたりする、大気と海洋の海面での相互作用過程(海面境界過程)に直接関与している。私は院生のころ(1950年代)恩師の示唆で、海の白波、気泡・微海水滴の生成・飛散・大気中への分布、そしてこれらの大規模な大気と海洋の相互作用への影響の研究を始めた。それ以来、いろいろな研究もしながら、今なお私の中で一貫して続いている課題が風波を含む海面境界過程であった。

風波の現象は、「波」の要素と、水のごく表面の「流れ」と「乱流」の各要素が相互に作用し合う、非常に複雑な流体力学的現象であって、単純な事実は経験的に分かっていても、まだ研究が行き届いていない面がたくさんある。

以下特に、人類起源の地球温暖化の予測に直接関係する、大気海洋間の二酸化炭素の出入り(CO2交換)と風波の問題に焦点を絞ろう。

大気と海とのCO2交換の見積もりに関する最新の研究

人類が大気中に放出するCO2のかなりの部分は海に吸収されているから、地球温暖化の進みは今の程度で済んでいると考えられている。しかし、CO2は、大気から海に入るところと、出て行くところとが複雑に分布していて、季節的にも、その時々の風や波の状況によっても、非常に変化している。刻々変化するその交換量を正確に見積もる方法は、実はまだ研究途上にある。

風の海面応力を見積もるのに、通常10m高度の「海上風速」と、その関数とされて来た「摩擦係数」なるものが用いられる。しかし摩擦係数の測定データは、風速だけの関数で表わそうとすると大きくばらつく。

CO2の大気海洋間交換も、これと似たやり方で、海上風速の関数としての「気体交換速度」と、大気海洋間の「CO2分圧差」とから推定されて来たが、気体交換速度がどのように海上風速に依存するかに関する、提案されている表現式のどれを用いるかによって、世界の海によるCO2の吸収量の見積もりは相当変わる。

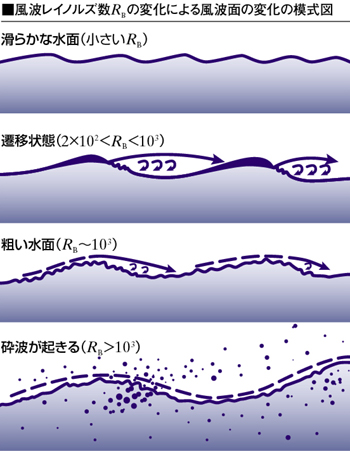

風の海面応力もCO2の交換も、風速だけでなく、風速と「その場の風波の状態」の両方の関数であることが、最近のわれわれのグループの研究で十分明らかになったと考えている。しかも、その両方の影響の表わし方が、「波齢」(風に対して風波がどの程度発達しているかの尺度)ではなくて、「風波レイノルズ数」とわれわれが名付けた、風と風波からなる海面境界層の流体力学的特性を規定するパラメータでうまく表わされる。

このパラメータの関数として風の摩擦係数を表わすと、「うねり」のない状況でのデータなら、揃ってきれいに表わされ、このパラメータが10の3乗のところに、強い乱流に移行する(白波が始まる)臨界値があることが分かっている(図参照)。また、台風の中ではこのパラメータが10の5乗や6乗にもなり、これまでの予想より、海面応力もCO2交換量もずっと大きな値になるはずである。

洋上観測プラットフォームによる集中的観測研究

風波が風と同じ方向の時には上記のようにはっきりした結果が出ているが、いろいろな方向や大きさの「うねり」があると、交換量を小さくする方向で大きな影響を与えるようである。これはうねりの存在によって、海面が力学的により滑らかになることに対応する。しかし、どの方向の、どのようなうねりに対して定量的にどうなるかという、はっきりした見積もりの仕方を与えるには、この点を意識して、研究観測データを、多く取る必要がある。

そのための一つの可能性は、洋上で自動的に風と波、風の海面応力、CO2交換量、表層海水中のCO2分圧の鉛直分布とその変化などを、リアルタイムに連続測定できるプラットフォームを開発して設置し、人工衛星による海上風や波のリアルタイムのデータと、現代の優秀な波浪モデルを組み合わせて解析研究することにあると考えている。それが進めば、風の海面応力、熱やCO2の大気海洋間交換量などの、グローバルなリアルタイムの精緻な見積もりが可能になると考える。

この洋上プラットフォームの構想は日本ではまだ予算化されないが、北米では、カナダ、ベッドフォード海洋研究所の私の友人が、すでに予算がついてこのようなブイによる研究を始めていることを話してくれた。

人類活動と地球温暖化の問題に関わって、日本の研究者たちのこのような面での先導的な研究が遅れをとらないように、政策的考慮が切に望まれる。(了)

第112号(2005.04.05発行)のその他の記事

- 巨大波浪は存在する 東京大学大学院工学系研究科環境海洋工学専攻助教授◆早稲田卓爾

- 海の白波と地球温暖化予測 東北大学名誉教授◆鳥羽良明

- 海洋災害再考-災害は忘れた頃にやってくる- 九州大学名誉教授◆光易(みつやす)恒

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男