Ocean Newsletter

第108号(2005.02.05発行)

- 横浜国立大学環境情報研究院教授◆松田裕之

- 東邦大学理学部生物学科教授◆風呂田利夫

- 前水産庁漁政部企画課長◆須藤徳之

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男

水産業・漁村の多面的な機能を考える

前水産庁漁政部企画課長◆須藤徳之水産業・漁村は、新鮮で安心な水産物を供給する役割以外に、物質循環の補完、生態系の保全、生命・財産の保全、交流の場の提供、地域社会の形成・維持など多面にわたる機能を有し、国民生活や国民経済の安定に大きく貢献してきた。

水産業・漁村が持つこのような多面的な機能について、国民の理解と関心を深めるとともに、これらの機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるようにすることが重要である。

1.はじめに

わが国は、四方を海で囲まれて豊かな水産資源に恵まれ、これが国民生活に結びつく形で水産業・漁村が発達してきました。水産業・漁村は、水産物の供給のみならず、環境の保全、漁村文化の継承など多くの役割を果たし、国民生活や国民経済の安定に大きく貢献してきました。一方、国際化の進展、魚価の低迷など漁業を取り巻く環境は厳しく、就業者の減少・高齢化などの課題に直面しており、漁業の衰退が地域社会や国民生活に影響を及ぼすことが懸念されているところです。平成13年に制定された「水産基本法」では、水産業・漁村が有する多面的な機能について国民の理解と関心を深めるとともに、これらの機能が将来にわたって発揮されるようにするために必要な施策を講ずることとなっています。

2.多面的な機能の内容

(1)物質循環を補完する機能

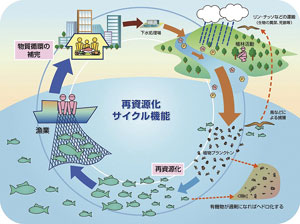

近年、私たちの生活が豊かになるに伴い、沿岸域は陸から海へと排出される大量の窒素、リンの影響を受けています。過剰となった窒素、リンは植物プランクトンの栄養分として作用して有機物となり、沿岸域の海水を富栄養化しています。富栄養化が進行すれば植物プランクトンの遺骸などの堆積によるヘドロ化や海中の酸欠が同時に進行し、沿岸域の生態系に大きな打撃を与える恐れがあります。

海の生態系は、食物連鎖を通じて、陸から流入する窒素、リンを水生生物へと再資源化し、多種多様な生物資源をつくり出しています。このような再資源化の機能が円滑に働くことが富栄養化を防止し、豊かな海域環境をつくり出しています。水生生物は、世代交代の間隔が短く、再生産能力が高いため、間引き行為(漁獲行為)に対する柔軟性が高く、漁業による適度な漁獲は、再資源化の機能をより高めています。海域の富栄養化を防止するためには、陸から流入する窒素、リンを削減するか、海域から回収かのいずれかによりますが、陸からの流入量の削減は容易ではありません。漁業は、漁獲によって海域から窒素、リンを回収することにより、富栄養化を防止し、再資源化の機能を促進させ、生態系が持つ窒素、リンの循環機能を補完しています。

漁業は、生活排水における窒素、リン量の2割程度(試算;漁業生産ピーク時5割程度)を回収しています。わが国の海岸線は、複雑に入り組み閉鎖性の高い海域が多く、また、その背後に都市が発達していることなどから沿岸域が富栄養化しやすくなっています。沿岸域の生態系の保全に重要な働きを持つ藻場・干潟の保全(後述)を図るとともに、できるだけ沿岸域の漁業生産を高いレベルに維持していくことが、親水性のある良好な海域環境を保全する上で極めて重要です。

(2)生態系を保全する機能

藻場・干潟は沿岸域の生態系を保全する上で非常に重要です。藻場は、多種多様な生物の産卵の場や幼稚魚の生育の場で、生物多様性を生み出す基になっています。また、海中の窒素、リンを吸収して成長し、流れ藻になってこれらを沖合に分散します。干潟は、砂泥中に貝類、ゴカイ、バクテリアなどの多様な生物が生息し、干潟に流れ込む有機物を分解し、海水を浄化させる機能があります。これら藻場・干潟は、わが国の高度経済成長とともに多くが消滅しましたが、漁業関係者は沿岸域の生態系を保全する上で大切であるとの強い認識から、各地の沿岸域で、播種、食害防止などの藻場作りや、海底の耕起、貝類の種苗放流などの干潟の管理に取り組んでいます。さらに、台風などによって上流域から流出してきた、あるいは海岸に投棄されたゴミの回収・清掃、山林・河川・沿岸域を一体の生態系とみなした魚付林の植樹活動、事故による流出油の回収などに取り組んでいます。また、漁業活動そのものが環境改善の機能を持っているものもあります。例えば、ノリや貝類は、窒素、リンや水中の有機物を取り込んで成長することから、高い水質浄化能力があり、これらの養殖は沿岸域の水質改善に貢献します。底びき網などの操業は、海底を耕す働きがあり、底層に酸素を供給することから底生生物を豊かにし、堆積した有機物の分解を促進します

(3)生命・財産を保全する役割

わが国の漁船は約23万隻、漁業集落は約6千で、海岸線150mあたりに1隻、5.7kmあたりに1集落が存在することになります。このため、漁業関係者による広大な情報・監視ネットワークがわが国周辺に形成されていることになり、これによって、海難救助、災害救援、海域環境監視、国境監視などの重要な機能が発揮されています。海難事故の大部分は漁業者を中心とするボランティア組織「日本水難救済会」により救助されています。救助実績は約19万人に達しています。地震などの災害時には、食料、物資の運搬などで漁船や漁村住民は大きな役割を果たしています。阪神淡路大震災では、陸のライフラインが寸断され、漁船等の海上ルートによる救援活動で貢献しました。また、漁業者は、異常海象などの発見と通報により、周辺海域の環境モニタリングシステムの一翼をも担っています。

(4)交流などの場を提供する役割

漁村は、海洋性レクリエーション、体験学習などの舞台になることや、獲れたて水産物の直販や各種イベントなどを通じて、都市住民と地方住民、若者や子供といった様々な人々の交流を促進しています。また、白砂青松の海岸美などに溶け込む漁船、定置網や天日干しなど美しい日本の漁村の風景を創出しています。

(5)地域社会を形成・維持する役割

漁村では、それぞれ独自の伝統漁法や魚食文化・海にまつわる信仰などの伝統的文化の創造・継承が行われています。また、近年の漁村では、遊漁、ダイビング、潮干狩りなどを取り込んで、海と水産業を関連させた新たな活動(海業)を促進しています。

3.今後の多面的な機能に関する取り組み

水産業・漁村がもつこれらの機能は、重要でありながら、供給される水産物の価格の中でそれらの費用が対価として評価されるものではないため、市場機構のみを通じてこれら機能を維持することは困難です。したがって、国民の理解と関心を得つつ、これらの機能が将来にわたってより広く国民に享受されるよう必要な施策を講ずることが必要です。そこで、国民生活に重要である水産業・漁村が果たしている機能について、国民の理解と関心を深めるため、農林水産省の諮問を受け、日本学術会議が、幅広い学術的見地から、「地球環境・人間生活にかかわる水産業及び漁村の多面的機能の内容及び評価について」(平成16年8月)をとりまとめました※。水産業・漁村の持つ多面的機能は極めて多種多様であります。これら機能のPRの充実に努め、これらの機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるよう取り組んでいきたいと考えております。(了)

※ 水産庁ホームページ http://www.jfa.maff.go.jp/tamenteki/honbun.htmに公開されています。

第108号(2005.02.05発行)のその他の記事

- 環境生態学の視点からの捕鯨論争 横浜国立大学環境情報研究院教授◆松田裕之

- 干潟再生による人づくり街づくり 東邦大学理学部生物学科教授◆風呂田利夫

- 水産業・漁村の多面的な機能を考える 前水産庁漁政部企画課長◆須藤徳之

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男