Ocean Newsletter

第108号(2005.02.05発行)

- 横浜国立大学環境情報研究院教授◆松田裕之

- 東邦大学理学部生物学科教授◆風呂田利夫

- 前水産庁漁政部企画課長◆須藤徳之

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男

環境生態学の視点からの捕鯨論争

横浜国立大学環境情報研究院教授◆松田裕之国際捕鯨委員会科学小委員会で1995年に完成した改訂管理方式は、不確実性と予防原則を考慮し、現在盛んに推奨される順応的管理の先駆例である。

反捕鯨国の反発は根強いが、日本の環境団体は対話を目指し始めている。

予防原則と捕鯨論争

商業捕鯨にはシロナガスクジラなどを乱獲した歴史がある。国際捕鯨委員会(IWC)では、1985年に商業捕鯨のモラトリアム(一時的禁漁)が実施され、IWCの科学小委員会で改訂管理方式(RMP)の開発が進められた。RMPは1995年に完成し、資源量推定値の不確実性を考慮し、資源量の増減に応じて捕獲限度量を変更する仕組みである。このRMPでは、情報がないときは少な目に捕獲限度量を設定する「予防的取り組み」が採られている※1。

これは、最近になって陸域海域において国際的に盛んに推奨されている順応的管理の先行例であり、不確実性を考慮して実証されない前提に基づいて管理を実行し、生態系の状態を継続監視しつつ、状態が悪化したときの方策変更を事前に準備し、その中で仮説自身も検証していくものである※2。

価値観の相異を超えて、不確実性を考慮した持続可能な資源管理という前提に基づいて合意されたものである。そのため、合意されたRMPは、ほかの漁業対象資源では考えられないほどに保守的になっている。それでもなお、IWC総会では商業捕鯨の再開が合意されず、調査捕鯨が続けられている。IWCの重要な決定には3/4以上の合意が必要だが、現在は親捕鯨国も反捕鯨国もこれを獲得できず、こう着状態が続いている。

すでに紹介したとおり、内外の多くの生態系管理においては、不確実なものは手をつけないという過度の予防原則は採用されず、「為すことによって学ぶ」順応的管理が推奨される。他方、予防原則もさまざまな条約などで推奨されている。1992年のリオ宣言では、「深刻または不可逆的な影響に対しては、その影響の科学的確実性が不十分であることをもって、費用対効果の高い対策を採ることを先延ばしにする理由にしてはいけない」と明記されている。生物多様性条約や国連気候変動枠組み条約にもほぼ同じ文言が盛り込まれている※1。けれども、しばしば予防原則の適用範囲が拡張される。絶滅危惧種の国際取引に関するワシントン条約の附属書掲載基準では、単に「不確実性のある場合に予防原則を適用する」と記されていた。この文言は、2004年の基準改訂の際に、「リオ宣言に基づく予防原則を適用する」と改められた。また、国際取引を禁止するほうが種の保存にとって有利であるという前提が改められ、種の保存にとって有利なように、取引を禁止または管理することが盛り込まれた。すなわち、今までは取引を認めることは密漁・密猟を招くという前提が反映されていたが、管理された取引を認めることが、むしろ野生生物を保護できる場合があると理解されるようになった。

鯨類を含めた生態系管理とは

近年になって、日本政府は鯨類の禁漁が海洋生態系を破壊し、漁業資源を減らしているという広報活動を行っている(写真1)。その根拠は、日本の北太平洋での調査捕鯨の結果、鯨類の摂餌量が世界の漁獲量の数倍以上であることがわかったからだ。複雑な生態系の間接的な相互作用を研究しているカナダのピーター・ヨッジス教授は、鯨類の摂餌量が多いとしても、そのために漁獲対象魚種の資源量が減るとは限らないと主張している。私を含めて、日本の大多数の生態学者も、この日本政府の主張には懐疑的である。

|  |

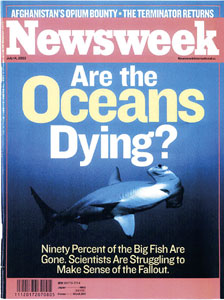

写真1 捕鯨禁止を続けることでクジラが増え、魚が減ると主張する日本政府のパンフレット | 写真2 マグロやサメなどの上位捕食者の乱獲により海が死ぬかもしれないと紹介するニューズウィーク2003年7月14日号の表紙 |

他方、カナダのダニエル・ポーリー教授は、マグロやサメなどの上位捕食者の資源量が乱獲によって激減し、それにより海洋生態系の秩序が崩れていると主張している。すなわち、鯨が漁業の邪魔をしているのではなく、漁業が海の生態系を壊しているというのだ。彼らの主張はニューズウィーク誌でも大きく取り上げられた(写真2)。ランソム・マイヤーズ教授はネイチャー誌に掲載された論文で上位捕食者の資源量が9割減少していると主張しているが、これには内外の水産学者から反論が出ている。

一方では生態系の複雑さを理由に慎重な意見を出しながら、他方では単純な試算による保護運動の宣伝がまかり通っている。これが現在の鯨類や海洋生態系の保全と管理を巡る国際的な学界の風潮である。

IWCを巡る情勢も少しずつ変化してきている。2002年4月に、WWF(世界自然保護基金)ジャパンは会報で「新たな一歩を踏み出すとき」と題する対話宣言を出した。そこでは、WWFの使命である生物多様性保全と持続可能な利用に従い、多様な価値観を尊重し、日本政府に対して海洋資源の保全に貢献するよう強く働きかけることを主張した。

合理的な管理捕鯨に向けて

今後、商業捕鯨を再開する際には、少なくとも国内の環境団体との合意形成は欠かせない。自然再生推進法などでもこのような合意形成が明記されており、捕鯨だけ例外にはできない。そして、理性的な対話を行う環境団体が育つことで、合理的な管理捕鯨が可能になる。これが成功すれば、ほかの漁業管理や生態系管理にも波及するだろう。すでに和歌山県太地などの沿岸捕鯨は、クジラと異なり絶滅の危機にある。野生生物の保護とともに人間の伝統文化の保全も大切である。むしろ、漁業と漁業資源を一体のものとして存続を図ることが重要である※2。(了)

引用文献

※1 松田裕之・矢原徹一・石井信夫・金子与止男編 (2004)『ワシントン条約附属書掲載基準と水産資源の持続可能な利用』自然資源保全協会

※2 松田裕之(2004) ゼロからわかる生態学. 共立出版

【参考文献】

Christopher D. Stone (2001) Summing Up: Whaling and Its Critics, In "Towards a sustainable whaling regime" (Ed. Robert L. Friedheim), University of Washington Press, Seattle and London, pp269-291.

第108号(2005.02.05発行)のその他の記事

- 環境生態学の視点からの捕鯨論争 横浜国立大学環境情報研究院教授◆松田裕之

- 干潟再生による人づくり街づくり 東邦大学理学部生物学科教授◆風呂田利夫

- 水産業・漁村の多面的な機能を考える 前水産庁漁政部企画課長◆須藤徳之

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男