東南アジアにおける対日世論調査の課題と可能性:ヘッジングを具体的に語るために

2023年は、日本ASEAN友好協力50周年である。日本では、日本と東南アジア諸国、あるいはASEAN(東南アジア諸国連合)と戦略的にどのように付き合っていくべきか、日本の国益を東南アジアでどのように最大化するかといった点が大きく注目されている。

2000年代後半から、OECD-DAC非加盟の新興諸国による対外援助が増加した。この中でも、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、カタールなどの湾岸諸国やトルコは、豊富なエネルギー資源や経済成長による財政資源を利用して、中東・アフリカ地域における政治的・経済的影響力を高めるために対外援助を戦略的に利用した6。

これらの国々による援助の特徴は、中東・北アフリカ諸国への援助が突出して多いこと、二国間援助(対象国を直接支援する形態)の割合が大きいこと、援助額の変動幅が大きいことなどが挙げられる7。OECD-DACの統計(2018年)を見ると、サウジアラビア、UAE、クウェート、トルコによる対外援助のうち、中東・北アフリカ諸国を対象とした援助は金額ベースでいずれも50%を超えており、サウジとトルコにいたっては80%を超えている。また、どの国でも二国間援助の割合がほぼ100%を占め、同年のDAC加盟国の割合71%と比較すると非常に高いことが見て取れる。他方で、OECD-DAC非加盟国は対外援助に関するデータ開示の説明責任を負っておらず、また援助額の計算方法や「何を援助とみなすか」という点も加盟国と共通しているわけではない点に注意が必要である。

中東経済学者のカレン・ヤングは、中東諸国(特に湾岸諸国)の経済は政府が支配する領域が大きく、資金の流れが公開されない場合が多いため、国際社会や開発機関に捕捉されにくい対外援助を行うことが可能だと述べる。また、従来のDAC型援助において重視されてきた財政の効率化や民主化、人権などは重視されず、豊富な資源と非民主的体制が可能にする「国際援助」が強化されていると指摘する8。例えば、2011年の「アラブの春」以降のUAEからエジプトに対する援助や投資は、UAE国内の経済利益、治安対策(特にテロリズムやイスラーム主義の封じ込め)、対外政策と強く連動しているという9。そして、世界中が注目する中国だけでなく、湾岸アラブ諸国によるESとそのリージョナルな影響を注視することが必要だと主張する。

米国の対中東関与の低減、域内対立の激化といった戦略環境の変化を背景として、中東諸国はより国益を重視した外交・安全保障政策を推進するようになった。域内では、主なものだけでも以下に示すように、多層的な対立・協力の構造が生まれている。

近接するアフリカに対しても、従来から盛んであった食料・水資源の確保に加えて、経済投資やインフラ開発がより戦略的に計画・実施されるようになった。特に、湾岸アラブ諸国やトルコは、アフリカへの対外援助を通じて影響力を拡大させるとともに、紅海やバーブルマンデブ海峡に面するジブチ、エリトリア、ソマリア、イエメン、スーダンなど地政学的な要衝に軍事拠点を構築し、競争相手を排除することで勢力圏の拡大を試みている10。

2003年のイラク戦争、2011年の「アラブの春」、2014年以降の原油価格の下落などを受けて、域内の援助国・被援助国の動向は大きく変化してきた11。2000年代以降のカタールの防衛費増額や対外活動の活発化は、2011年の「アラブの春」以降のサウジアラビアとUAEの拡張主義的な対外政策の要因となり、またこれらの国々によるESを促進させたと指摘される12。

例えば、前述の湾岸アラブ諸国からエジプトに対しては、政府開発援助(ODA)、中央銀行への預金、外国直接投資(FDI)などを通じた大規模な資金の投入が行われてきた。その背景には、エジプトが抱える1億超の人口、大規模な不動産・インフラ開発、活発な中央・地方証券取引が湾岸諸国にとって魅力的であった点が指摘できる。また、イスラエル・パレスチナに隣接し、スエズ運河を通じて紅海と地中海を結ぶ地政学的特性から、同国と緊密な関係を保つことが湾岸諸国の外交・経済にとって重要であった。

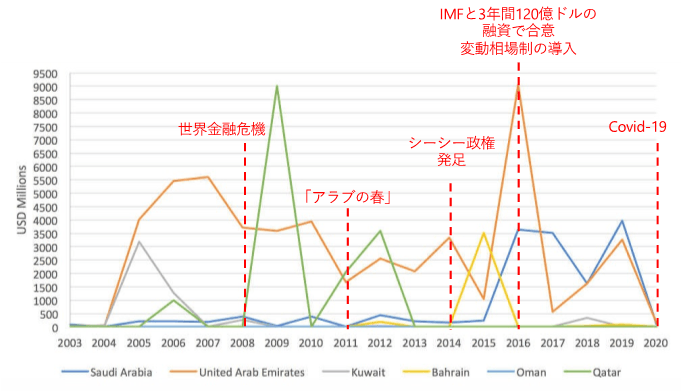

ただし、湾岸からエジプトへの投資・援助の金額、そして拠出国は、リージョナルな国際関係や紛争と連動して変化してきた。例えば下図に示すとおり、2014年以降カタールからの投資はゼロになっており、代わりにUAE、サウジ、バハレーンからの投資が急増した。これはエジプトで2014年の軍事クーデターによってイスラーム主義組織「ムスリム同胞団」のムルシー政権が打倒され、反「同胞団」を掲げるシーシー政権が誕生したことと関係している。シーシー政権の発足時、エジプトは巨額の財政赤字と対外債務に苦しんでおり、IMFなど伝統的なドナーからは大規模な財政・行政改革を要求されていた。しかし、クーデター後にはサウジ、UAE、クウェートなどが、エジプト政府(ムルシー前政権)がIMFと交渉していた融資額と同額の120億ドルの支援を行い、2015年には同3カ国からさらに120億ドルの投資が表明された。これらの巨額の援助により、エジプトのシーシー政権は軍事クーデターを受けた欧米からの財政支援停止の影響や、IMFなど国際機関による財政改革の圧力を軽減することが可能となった。これにより、国際援助を通じたエジプトの民主化や人権状況の改善は阻害された13。

2017年6月、サウジアラビア、UAE、バハレーン、エジプトはカタールとの国交断絶を発表した。この対カタール断交にエジプトが加わったことは、サウジ、UAE、バハレーンにとっては「援助合戦」の成果の一環--逆にカタールとその友好国トルコにとっては敗北--と見ることもできよう14。ただし、2021年1月にはカタールと、同国と断交していた上記4カ国との国交回復が合意された。また、コロナ禍の影響を受けてサウジやUAEによる対エジプト投資額も激減しているため、今後のエジプトに対する湾岸諸国の「援助」の動向と、それを受けた中東域内の国際関係の変化が注目されるところである。

出所:AEI, Gulf Financial Aid and Direct Investment (FADI) Trackerを元に筆者作成

1 笹川平和財団特別事業サイト「コロナ対応から考えるアジアと世界」を参照。https://www.spf.org/asia-peace/covid19/