東南アジアにおける対日世論調査の課題と可能性:ヘッジングを具体的に語るために

2023年は、日本ASEAN友好協力50周年である。日本では、日本と東南アジア諸国、あるいはASEAN(東南アジア諸国連合)と戦略的にどのように付き合っていくべきか、日本の国益を東南アジアでどのように最大化するかといった点が大きく注目されている。

2023年は、日本ASEAN友好協力50周年である1。日本では、日本と東南アジア諸国、あるいはASEAN(東南アジア諸国連合)と戦略的にどのように付き合っていくべきか、日本の国益を東南アジアでどのように最大化するかといった点が大きく注目されている。しかし、東南アジア各国は、果たして、日本や各国と、どのように戦略的に付き合うつもりでいるのだろうか。政策担当者の意識と一般世論との間には、どの程度の乖離があるのだろうか。2020年以降の新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおいて、いわゆる「ワクチン外交」の受け手となってきた国々では、市民の対米、対中認識に変化はあったのだろうか。

これらの問いに答えるため、筆者ら、笹川平和財団アジア・イスラム事業グループ「コロナ対応から考えるアジアと世界」研究会2では、2021年12月から2022年3月にかけて、フィリピンとインドネシアの研究者ら3と共同で、以下の3種類の世論調査を実施した。

① アジアを中心とした9の国と地域の一般市民を対象とした量的調査4

②フィリピンとインドネシアにおけるメディアコンテンツ分析

③ フィリピンで10名、インドネシアで11名の「エリート」に対する対面インタビュー

一般市民を対象とした調査と、いわゆる「エリート・サーベイ」とを分けた理由は後述するが、3つとも、あくまでも予備調査という位置づけであり、質、量ともに十分なデータセットが得られたわけではない。また、調査に用いた質問票は、実験を組み込むことによる統計的因果推論を意図してデザインしたものではなく、2つ以上の変数間の関係の検証を念頭に置いたものでもなかった。

そして、一連の調査でみえてきた各国の対米、対中、対日認識と評価も、決して新しいものではなかった。②でも③でも、「米国も中国も日本も重要なパートナーである」、「米国と中国のいずれかを選択することを迫らないでくれ」という、もはや使い古されたフレーズが多く浮かび上がった。

しかし、本調査で得られたデータは、日本と東南アジアとの関係をより多角的に分析、提言していくための、次なる研究の「問い」、そして相手国パートナーへの「問いかけ」を設定する上で示唆に富んでいる。

本稿ではまず、②メディアコンテンツ分析と③エリートへのインタビューから見えてきた傾向を紹介する。第二に、先行する調査・研究と比較しつつ、なぜ筆者らがこれら調査をデザインしたのかを説明する。第三に、2022年8月26日にアテネオ・デ・マニラ大学と笹川平和財団が共催した調査結果報告会および実務家とのパネルディスカッションでの議論を引用しつつ、調査の課題を論じる。第四に、今後、東南アジアにおいて対日世論の調査を実施するうえで設定すべき問いとアプローチを提言する。

2021年11月1日から2022年1月31日までの3ヶ月間、フィリピンとインドネシアの調査助手らは、主要紙(フィリピンではフィリピン・デイリー・インクワイラー紙とフィリピン・スター紙、インドネシアではコンパス紙とジャワポスト紙)のすべての記事、論説の中から、米国、中国、日本に言及されているものを抽出し、その頻度、記事カテゴリ、文脈(ネガティブ、中立、ポジティブのいずれのトーンで言及されているか)などを集計した。

フィリピンの2紙では、日本に関する言及があったのは76記事で、中国(261記事)、米国(183記事)に比べてかなり少なかった。ただ、日本については米中に比べてポジティブな文脈での言及が目立ち、その多くは日本の政府開発援助(ODA)に関するものであった。日本の軍事および軍事力に関する言及は、米中に比べると極端に少なかった。

中国に関する261記事のうち、64.5%はネガティブな文脈で言及されていた。その多くは、南シナ海における中国の軍事的な示威行為や一対一路事業への疑念を提起したものであった。

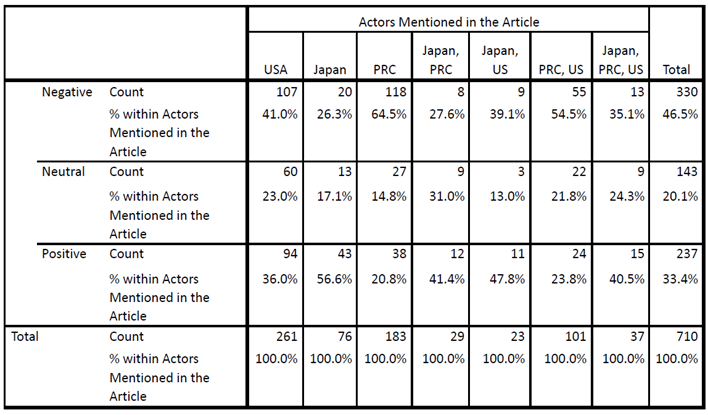

興味深いことに、米国と中国が同時に言及されている101記事のコンテンツを抽出してみると、それぞれが単独で言及されているものよりもネガティブな言及が多かった(表参照)。これは、米中間の対立や競争に対するフィリピンのメディアの懸念のあらわれと思われる。

表 米国、中国、日本に言及された記事の文脈分析(Lopez, et al. 2022. p.22)

2) エリートへのインタビューから見えること:日本のプレゼンスの低さ?

所得・教育格差が著しい東南アジア諸国においては、外交・安全保障分野に関する世論調査は、ある程度の知識をもつ産学官エリートを対象としたいわゆる「エリート・サーベイ」で実施されることが多い。後述するシンガポールのシンクタンク「ISEASユソフ・イシャク研究所(ISEAS–Yusof Ishak Institute)」が毎年公表している“The State of Southeast Asia5も、エリート・サーベイである。

筆者らのチームはその前提のもと、「エリート」を、現在の政策担当者だけでなく、「中長期的に内外から政策に影響を与えうる、広義の政策コミュニティを担う人々」と定義した6。フィリピンとインドネシアはいずれも米国同様、政治任命職の範囲が広い大統領制をとり、政権が変わるたびに、実業家や退役軍人、ジャーナリスト、学生などが「回転ドア」のように政府機関と市民社会との間を柔軟に行き来する。

フィリピンでは、2名の政策担当者(省庁ハイレベル)、経済界、1名の人道支援NGO職員、2名の国際関係論の研究者、2名のジャーナリスト、3名の学生(政治学、国際関係論)を選定した。インドネシアでは、1名の外務省幹部、1名の退役将官、1名の政治家、3名の実業家、3名のジャーナリスト、2名の研究者を選定した7。インタビューは対面形式で実施し、事前に作成した質問票に基づき、米国、中国、日本の持つパワー、リーダーシップ、パンデミック対応、人権外交などへの評価を質問した。

対米、対中認識については、先行研究やメディアで広く指摘されている以上に、特に目新しい言及はなかったため、ここでは詳細を割愛する。「大国間競争に巻き込まれたくない」、「東南アジアとしては幅広いパートナーを模索し、ヘッジングする必要がある」といった語りも頻繁にみられたが、これも新しい発見ではないため、本稿では省略する。

日本については、両国の回答者はともに、「信頼できる(reliable, trustworthy)」、「同盟(ally)」(ママ)、「友人(friend)」といった言葉で表現したが、そのうえで、「技術力はあるが軍事的影響力は限定的なサイレント・パワー」との表現が特に目立った。フィリピンでは、日本の経済協力、特にインフラ開発、貧困削減、和平プロセス、感染症対策分野での貢献が認知されていた一方で、日本の防衛予算がGDPの1%にとどまっていること、「平和憲法」のため軍事力の活用に制約があること、安全保障を米国に依存していることなどについて触れる回答が散見された。「日本は軍事力を行使できないので、米中と比較するのはアンフェアである」との発言もあった。

人権外交については、フィリピンの回答者らが、日本政府の「人間の安全保障」概念の普及の努力を評価する一方で、日本では移民、先住民族、女性に対する人権が十分に尊重されていないと述べた。日本のジェンダー平等の遅れや、従軍慰安婦問題についての政府の対応の不十分さ、日本政府がドゥテルテ政権の違法薬物取締の手法や、中国による新疆ウイグル自治区での人権弾圧に対して声高に発言しないことに対する具体的な批判もあった。

インドネシアの回答者らは、戦後の日本のインドネシアへの経済協力を評価しつつも、日本企業から現地への技術移転が十分になされていないと指摘した。さらに、高齢化にともなう日本の経済力の低下は、長期的には日インドネシア関係を単調なものにするだろうとの指摘、日本はワクチンを製造できないとの発言もあった。

本調査は、西側先進国とアジア諸国の差異を比較すべく、次に挙げる5つの先行研究を下敷きとしてデザインした。

第一は、前述のシンガポールのISEASユソフ・イシャク研究所による “The State of Southeast Asia”である。ASEAN10ヶ国の研究者、経済界、市民社会とジャーナリスト、省庁職員、国際機関職員といった知識層に対して、主に多肢選択式の50からなる質問を用意し、オンライン上で回答してもらう形式をとる。調査対象者の性質から、本調査は、エリート・サーベイということができる。

第二は、インドネシアのシンクタンク「インドネシア外交政策コミュニティ(Foreign Policy Community of Indonesia:FPCI)」による、ASEAN加盟国のエリートらの対中認識に関するオンライン調査(”ASEAN-China Survey”)である8。各国の政府関係者、研究者、経済界、市民社会のエリートおよび大学生を対象としている。

これら2つは東南アジア研究者によっても国際政治学者によってもしばしば引用される代表的なエリート・サーベイであるが、「エリート」の範囲は、その国の政治体制や政治文化によって大きく異なる。そもそも「エリート」には明確なサンプリング・リストが存在せず、母集団に占める「エリート」比率も明らかではない。どこまでをエリートとするのか、どこまでを「東南アジア人」とするかは回答者の自己申告に依拠しており、回答が母集団の縮図であるとは言い難い。

また、多肢選択法(multiple choice)を採用しており、自由記述回答ではないので、回答の背景や理由を伺い知ることが難しい。たとえばISEASユソフ・イシャク研究所の質問票には「(東南アジア)地域に対し、COVID-19のワクチンをもっとも支援したパートナー国はどこか」が含まれており、中国が1位、米国が2位となっているが、迅速さ、質、量など複数の観点があるなか、回答者らが何をもって両国を評価しているのかは不明である。FPCIは量的調査に加えて、一部の回答者を対象としたチャタムハウス・ルールでのフォーカス・グループ・ディスカッションも実施しているものの、10ヶ国の多様なリーダーらの回答の背景に迫るまでには至っていない。

第三は、アメリカのピュー研究所が19ヶ国に対して実施している、対米認識、対中認識を問う調査9である。エリートではなく一般市民を対象としていたクロスカントリー・データとしては唯一のものだが、調査対象国は先進主要国とハンガリーやポーランドといった東欧諸国がほとんどであり、東南アジアで含まれているのはシンガポールとマレーシアのみである。

第四は、日本の外務省が毎年実施している「海外における対日世論調査」(ASEAN版)10である。こちらも一般市民を対象としたインターネット調査である。多肢選択式の複数の質問項目からなる調査であり、自由記述型の回答を含む質問は含まれない。「次の国・機関のうち、最も信頼できるのはどの国・機関ですか。」「あなたが、日本に対して抱いているイメージはどれですか。」といった一般的な質問の後、ASEAN版には、ASEAN共同体(ASEAN Community)、日-ASEAN経済関係,青年交流といった項目について、具体的な事業名を挙げて認知と評価を尋ねる問題が含まれる。ただし、「インド太平洋に関するASEANアウトルック」(APIP)や日本の積極的平和主義になどの専門的事項に関して長く情報量の多い説明文を読むことを求めた後に、その説明文に関する回答者の態度や日本の支援に関する評価を尋ねるなど、一般市民にとって、認知的負荷(cognitive load)が高い調査設計になっている。また、説明文内には誘導的な表現がいくつか認められ11、これらが回答者に対するフレーミングとして作用する可能性は看過できない。

第五は、アジアにおける過去最大の比較世論調査、アジア・バロメーター(AsiaBarometer)である。東・東南・南・中央アジアを網羅し、統計的因果推論を意図した質問票設計となっており、回帰分析が可能である。しかし、質問内容は価値観、生活スタイル、投票行動、家族などに関するもので、対外認識に関する項目は含まれていない12。

このように、先行する調査にはいずれも利点と欠点が存在するなか、筆者らのチームは、量的調査とエリート・サーベイを組み合わせて実施することとした。

筆者らの実施した3種類の調査の示唆を端的にまとめると、次の通りとなる。

① アジアを中心とした9か国・地域の一般市民を対象とした量的調査では、市民の意識をある程度把握するクロスカントリー・データが得られたものの、回答結果は、エリートの認識と大差がなかった。

② フィリピンとインドネシアにおけるメディアコンテンツ分析からは、両国のエリート層が日常的に購読する新聞の論調から、一定の方向性を見出すことができた。

③ フィリピンおよびインドネシアでの「エリート」に対する対面インタビューでは、幅広い層のエリートらの本音の一端を引き出すことができた。これが最大の収穫であった。今回、③の過程で、現地の共同研究者ら調査助手らがもっとも印象に残った回答として記録したのは、「米国も中国も日本も重要なパートナーである」、「米国と中国のいずれかを選択することを迫られたくない」といったフレーズであった。

繰り返しになるが、これは決して新しいことではない。フィリピンのロレンザナ国防大臣は、同国がASEAN議長国に就任した直後の2017年1月、ロイターに明言した。

「米国、中国、日本、ロシア、インドなどの首脳をお迎えする立場として、我々の友人たちに念押ししておきたいことがある。ASEANを代理競争の場として利用しないでいただきたい。」13。

「東南アジア諸国に対して選択を迫ってはならない」――これは過去3年ほどの間で、ワシントンや東京の政策担当者や安全保障シンクタンク・コミュニティに急速に浸透し、もはや共通の外交マナーとして定着しつつある。2019年10月には米国ブルッキングス研究所が、『私たちに選択させるな:米中対立の只中の東南アジア』と題する報告書(Stromseth 2019)を発表した。2021年4月には、スタンフォード大学の東南アジア研究者のドナルド・エメルソンが、ISEASユソフ・イシャク研究所主催のウェビナーで、「東南アジア側の主張する『私たちに選択させるな』は、すっかり定着した」と述べ、Don’t Make Us Chooseの頭文字をとって“DMUC”という略語を多用した14。

東南アジアのエリートに対し、米中を、あるいは日中を、「比較して評価してもらう」といったアプローチは、もはや妥当性を失っている。そのような設問は、相手側の「選びたくないのに」という忌避意識を刺激してしまい、闊達な語りを阻害する。

1 外務省ウェブサイト「日本ASEAN友好協力50周年有識者会議第一回会合の開催(結果)」2022年5月12日.<https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page1_001167.html>(本文に戻る)

2 メンバーなど詳細は、https://www.spf.org/asia-islam/covid19/ 2020年からオンラインおよび対面での研究会を開始し、2022年5月には、日下部尚徳、本多倫彬、小林周、髙橋亜友子編著『アジアからみるコロナと世界 我々は分断されたのか』(毎日新聞出版)を出版した。(本文に戻る)

3 フィリピンではアテネオ・デ・マニラ大学のフィリピン文化研究所(Institute of Philippine Culture)の社会学者Leslie Advincula-Lopezを筆頭とする4名、インドネシアではSTFT ウィディヤササナ大学の社会学者Wayan Mariantaを筆頭とする5名を共同研究者とした。(本文に戻る)

4 民間の調査会社である株式会社インテージ社に委託し、日本、インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム、インド、トルコ、台湾を対象として、各国の20-50代の個人1,000名ずつを対象としたオンライン調査を実施した。(本文に戻る)

5 同シンクタンクのウェブサイトからダウンロードできる。たとえば2022年の報告書は以下からアクセスできる。<https://www.iseas.edu.sg/frontpage-publications/the-state-of-southeast-asia-2022-survey-report-2/>(本文に戻る)

6 日本でエリート調査を実施している竹中らは、「エリート」へのアプローチには、①政治的影響力の評判が高いものをエリートとみなすもの、②政策的決定に実質的に関与できるものに注目するもの、③政治、経済、マスメディア、市民社会などさまざまな分野のフォーマルなリーダーの位置にあるものに注目するもの、の3つがあると指摘している(竹中ほか編2021:24-25)。本調査はこれらのうち、③のアプローチを採用している。(本文に戻る)

7 2ヶ国で選定した「エリート」の属性にばらつきがあるのは、新型コロナウイルス感染症の拡大のため、当初インタビューを予定していた対象者との対面インタビューが実現しなかったためである。(本文に戻る)

8 同シンクタンクのウェブサイトからダウンロードできる。<https://www.fpcindonesia.org/2020/10/23/launching-of-asean-china-survey-2020/>(本文に戻る)

9 同センターのウェブサイトからダウンロードできる。2022年版は以下。<https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/06/29/across-19-countries-more-people-see-the-u-s-than-china-favorably-but-more-see-chinas-influence-growing/>(本文に戻る)

10 外務省ウェブサイト。<https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/pr/yoron.html>(本文に戻る)

11 例:「ASEANは2019年に,法の支配,開放性,自由,透明性,包摂性といった原則を掲げる「インド太平洋に関するASEANアウトルック」(APIP)を発出しました。AOIPは,日本が進める「自由で開かれたインド太平洋」(FOIP)と本質的な原則を共有しており,日本は全面的に支持しています…。」(本文に戻る)

12 詳細は池田(2021)。(本文に戻る)

13 “Philippines tells outsiders not to use ASEAN as 'proxy' for rivalry,” Reuters, January 23, 2017.(本文に戻る)

14 “Autonomy and Agency in Southeast Asia: Rethinking “Don’t Make Us Choose” and Resolving the Deer-Dragon Dilemma.” April 23, 2021. <https://www.iseas.edu.sg/mec-events/autonomy-and-agency-in-southeast-asia-rethinking-dont-make-us-choose-and-resolving-the-deer-dragon-dilemma/>(本文に戻る)