Ocean Newsletter

第96号(2004.08.05発行)

- (社)海洋産業研究会常務理事◆中原裕幸

- 独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所水産遺伝子解析センター長◆中山一郎

- ニューズレター編集委員会編集代表者(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生新

水産遺伝子解析センター開設と遺伝子情報の蓄積

独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所水産遺伝子解析センター長◆中山一郎水産生物は対象種が多岐に渡るため、生物の共通言語ともいえるDNA・遺伝子情報は重要である。水産生物のDNA・遺伝子多型情報の集中化、効率的な育種を目指した遺伝子情報の蓄積などを目的として水産遺伝子解析センターが本年4月に開設された。開設の背景と目的を述べる。

水産遺伝子解析センター開設の背景

日本の食卓には海からの贈り物である水産物があふれている。しかし水産物は畜産や農業製品と大きく異なる点がある。それは、対象とする種の多さである。畜肉ならほとんどが、豚、牛、鶏、羊、馬等10本の指でほとんど収まってしまう。実際、生物を見れば一般の人達でも豚と牛の判別は容易につく。水産物はノリなどの藻類から始まり、カイや、エビ・カニの類、魚は言うにおよばず、果てはほ乳類のクジラまである。ざっと見積もっても700種類以上の魚介類が日本人の胃袋に収まっていることになる(図1)。

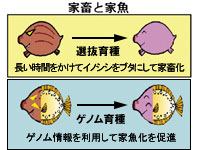

これらの広範な生物種を含む水産物では種の判定は一般の人には困難である。さらに切り身になってしまってはほぼ不可能に近い。安全・安心な食品としての表示に水産生物では特にDNA・遺伝子による種判別等が重要である。また、水産養殖はその種苗の多くを天然に頼っている。いうならば天然から捕獲したイノシシを檻の中にいれて餌を与えて肥沃しているといった状態である。早急にイノシシに対する豚のような飼いやすく、おいしい魚を作る家魚(かぎょ)化が必要である。しかし、家畜化に人類が臨んできた数千年の歴史は、これからようやくスタートする魚の家魚化においては再び繰り返す余裕はない。そのため、DNA・遺伝子を用いたゲノム育種を利用した育種の短縮が重要である(図2)。

本年4月1日に独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所に水産遺伝子解析センターが設立された。本センターは広範な水産物のDNA・遺伝子解析の研究を中心として機能することを目指している。また、平成16年に施行された「遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」32条に基づき遺伝子組み換え水生生物のセンター等による立入検査を行う機関としての機能も担うこととなった。

水産DNA多型・遺伝子情報の集中をめざして

水産生物はその広範な対象種が市場に出回っているわけであるが、現在のところ表示確認の科学的な裏付けは乏しいと言わざるを得ない。漁場、生産現場、あるいは魚市場で種名が付けられ取引されていく。農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(略称JAS法)が平成11年に改正され、水産生物においては原産地証明が義務化された。原産地は、国産品は水域名又は地域名(養殖場の属する都道府県名)、水域名困難の場合は、水揚げ港名または都道府県名、輸入品は、原産国名(水域名の併記可)を表示することが必要となった。これらの科学的な証明も現在のところ困難であると言わざるを得ない。これらの全てではないが、遺伝的に差異の出るものであればDNA・遺伝子を使った鑑別が可能であり、そのための遺伝情報の蓄積は重要である(図3)。当センターでは、これらを可能とする手法の開発、DNA・遺伝子情報の蓄積を集中的に行う。現在の所、魚介類のDNAの世界標準はないため、わが国が率先してこれらの情報を集めるべきであると考える。

育種をめざしたDNA・遺伝子研究

◎水産生物の比較ゲノム研究

ヒト、イネ等複数の生物種においてゲノムの塩基配列が決定され、多くの遺伝子が特定されてきている。水生生物においても、フグ(シンガポール等)、ゼブラフィッシュ(米国等)、メダカ(日本)等の配列が決定されている。しかし、これらの研究は水産業を目的としたものではなく、ヒトゲノムをはじめとした医学、基礎生物学のモデルとしての研究である。唯一フグは水産養殖の重要対象種であるが産業目的で読まれたわけではない。水産生物は対象種が非常に多いため、全ての生物の全ゲノム配列を決定することは現在の技術、コストを考えれば不可能に近い。そこで考えられるのが「比較ゲノム」研究である。既存の生物のDNA・遺伝子情報を利用して水産生物に応用するための研究である。すでに読まれたフグの遺伝情報とヒト、マウスなどとの比較から、遺伝子の並び順はある程度保存されていることが分かってきた。このことを「シンテニー」と呼ぶがこれらの情報を利用することによって、多種に及ぶ水産生物の遺伝情報を効率的に研究できるようになる。現在、独立行政法人水産総合研究センターのプロジェクトとして、ヒラメを中心におき比較ゲノム研究を目指した研究が進行中である。

◎ゲノム情報を利用した育種の展望

これらのゲノム情報を育種の指標とすべく蓄積することにより、人類にとって有用な形質を持つ種苗の開発に利する。良い種苗を持てれば「種(たね)を持つもの世界を制す」の言葉のように、現在、中国、韓国からの輸入に押されっぱなしである国内の養殖業を、逆に高級魚介類消費の大きな市場となってきた中国へ「安全・安心」で高品質な魚介類を持って、売り込むことが可能ではないだろうか。また、大きな被害の出た有明海のノリ養殖を強化するため、ノリのDNA・遺伝子研究を推進する。藻類はCO2固定能も高いため、未来のバイオマスエネルギーとしてもポテンシャルが高い。現在のところ、夢物語ではあるが、もしも藻類から効率的にエネルギーを得ることができるような品種を開発できれば、海洋に囲まれた日本はエネルギー大国となる。食料生産のみではない、エネルギーを生み出す養殖業が開発されれば、新産業創出として漁村部での雇用の大きな拡大にもつながるであろう。このような未来への夢を持ちながらこの新しい水産遺伝子解析センターが独立行政法人水産総合研究センター内に立ち上がった。水産国日本として、絶対に負けられない分野であるとの自覚を持って業務に励む所存である。今後のますますのご指導、ご鞭撻をお願いしたい。(了)

第96号(2004.08.05発行)のその他の記事

- わが国の海洋政策に関する一試案 (社)海洋産業研究会常務理事◆中原裕幸

- 水産遺伝子解析センター開設と遺伝子情報の蓄積 (独)水産総合研究センター中央水産研究所水産遺伝子解析センター長◆中山一郎

- 編集後記 ニューズレター編集代表(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生新