Ocean Newsletter

第96号(2004.08.05発行)

- (社)海洋産業研究会常務理事◆中原裕幸

- 独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所水産遺伝子解析センター長◆中山一郎

- ニューズレター編集委員会編集代表者(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生新

わが国の海洋政策に関する一試案

(社)海洋産業研究会常務理事◆中原裕幸EEZを超える大陸棚調査に重点的な予算投入と総合戦略を。

東シナ海では中間線の日本側海域で本格的な物理探査と基礎試錐の複数年事業に国として取り組むべきであり、わが国の主張をベースとした境界画定に向けて必要な行動を。

わが国海洋政策の総合的かつ包括的な政策の推進のためには現状をまず鳥瞰図的に見ることが必要である。

また、国土交通相を海洋特命大臣として、その主導下で横断的な課題を集約しながら、国土交通省が海洋政策推進の中軸的役割を担うようにする。

さらに、直ちに海洋関係閣僚会議、海洋審議会、内閣府に海洋政策統括室の設置実現を。

21世紀に入って早や4年、しかも今年は国連海洋法条約が発効して10年。この間わが国の海洋問題をめぐっては、不審船・工作船問題に始まって、EEZを超える大陸棚調査問題、尖閣列島や竹島の領有権問題、沖ノ鳥島問題そして東シナ海の石油開発問題等々、次々と重大な課題が噴出してきた。このように海洋をめぐる諸問題が一度に噴出してきたのはわが国海洋政策の歴史上きわめて異例の事態ではなかろうか。他方、別表(5頁参照)に要約を作成したので参照願いたいが、この5年間様々な海洋政策についての意見、提言が世に出た。これまたわが国海洋政策の歴史上例がないのではなかろうか。

大陸棚調査に十分な予算を、東シナ海中間線日本側海域での複数年調査事業を

上記の諸問題のなかで、大陸棚調査問題と東シナ海の石油開発問題について触れてみる。前者については新しい省庁間連絡会議ができたほか、昨年12月8日内閣官房に「大陸棚調査対策室」が設置されたが、政府中枢にこうした機関が全く新たに設置されたことは画期的なことである。産業界の側では今年2月3日に日本大陸棚調査(株)が設立され民間発注分の調査活動が始まった。「大陸棚調査推進議員連盟」(扇千景・会長)も結成され、外務省委託による(社)物理探査学会の「大陸棚画定研究委員会」も諸外国の動向やわが国の政策オプションまでも取り上げての検討に着手した。2009年5月までに十分な調査と大陸棚拡張申請書の作成ができるかどうか正念場が続くので、予算の重点的な投入が是非必要である。なお、調査中の障害克服や国連大陸棚限界委員会での折衝、拡張されるであろう大陸棚の取り扱いなど、総合的な戦略が不可欠であることは言うまでもない。

後者の東シナ海の石油開発問題については、川口外相によるデータ提供要求、中国側からの共同開発提案の打診、中川経産相の現地視察と日本独自の調査や試掘着手の用意ありの発言、それに対する中国側の「強い関心」表明、日本がチャーターした調査船の7月那覇港出港、中川経産相による中国海洋調査船の活動に対する不快感表明へとつながっていく。この一連の動きに対して数カ月前に自民党外交調査会「海洋権益ワーキングチーム」(武見敬三・座長)の積極的な提言が出された。この問題については、想定中間線の日本側海域での基礎物理探査と重点ポイントにおける基礎試錐調査を、かつて沖縄諸島近接海域で実施したような複数年にわたる国の事業として本格的に再開、実施すべきであろう。同時に、わが国の主張をベースとした境界画定に向けて、必要な行動を起こすべきであろう。

| 名称 | 構成員(◎:議長、○:副議長) | |

|---|---|---|

| 海洋開発関係省庁連絡会議 (昭和55年6月17日内閣官房長官決済)(S59.3.9/S59.7.1/S61.7.1/H9.6.26/H13.1.4一部改正) | ◎内閣官房副長官(事務)、○内閣官房副長官補、 総務省、外務省、文部科学省、水産庁、資源エネルギー庁、国土交通省、環境省 | |

| 同・沖ノ鳥島活用作業部会 (平成5年9月13日海洋開発関係省庁連絡会議)(H13.7.17:一部改正) | 内閣参事官(内閣官房副長官補付)、 総務省、外務省、文部科学省、水産庁、資源エネルギー庁、国土交通省(総合政策局)、同省(河川局)、環境省(オブザーバ:厚生労働省) | |

| 油汚染事件に対する準備及び対応に関する関係省庁連絡会議 (平成7年6月13日初会合、ナホトカ号事件、サハリン石油開発対応策検討などで、適宜開催) | 内閣官房内閣参事官、内閣府政策統括官付参事官(災害応急対策担当)、 警察庁、防衛庁(長官官房施設課環境対策室)、同庁(運用局運用課)、総務省、消防庁、法務省、外務省、文部科学省(大臣官房文教施設部施設企画課)、同省(研究開発局海洋地球課)、厚生労働省、水産庁、資源エネルギー庁、経済産業省(原子力安全保安院鉱山保安課)、国土交通省(総合政策局)、同省(河川局)、同省(港湾局環境・技術課)、海上保安庁、環境省 | |

| 大陸棚調査に関する 関係省庁連絡会議 (平成14年6月7日関係省庁申し合わせ、平成15年8月26日一部改正) | ◎内閣官房副長官補(外政)、 内閣官房副長官補(内政)、 防衛庁、外務省、文部科学省、水産庁、資源エネルギー庁、国土交通省、海上保安庁、環境省 | <幹事会構成員> 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付) 防衛庁、外務省、文部科学省、水産庁、資源エネルギー庁、国土交通省、環境省、海上保安庁(海洋情報部企画課、大陸棚調査室) |

※1 昭和36(1961)年海洋科学技術審議会として発足、昭和46(1971)年海洋開発審議会に改組、平成12(2000)年省庁・審議会再編時から現在へ。

※2 水産庁の傘下にあった旧国立水産研究所群、海洋水産資源開発センター(JAMARC)、(社)日本栽培漁業協会を統合して設置。

※3 資源エネルギー庁は平成12(2000)年の省庁再編時に「海洋開発室」を廃止、鉱物資源課が引き継いだ。

※4 (独)産総研は平成16年度から海洋資源環境部門を廃止。

※5 旧石油公団、金属鉱業事業団を統合して設置。

※6 中央環境審議会地球環境部会に海洋環境専門委員会。

全体像を鳥瞰図的に見よう、そしてそれぞれの機関はもっと情報発信を

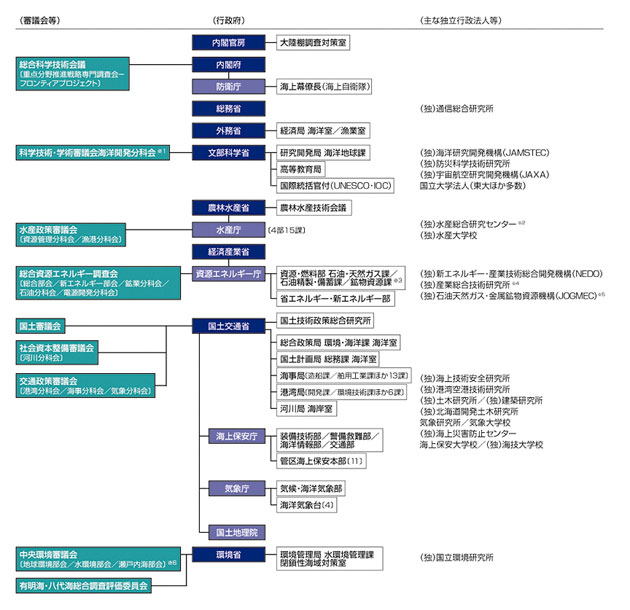

ところで、これらの問題はそれぞれに固有の問題であると同時に複雑な相互関係を有する。尖閣、竹島の領有権および境界画定問題や不審船・工作船対策など、個別の政策を全体としての理念のもとに実施すべき総合的な海洋管理問題といえる。そこで、わが国の海洋関係の行政機構はどうなっているのかを鳥瞰図的に把握するため、上図のような機構図を作成してみた。

関係する省庁は内閣官房を別として8省6庁院あり、関係する審議会等の数は8つ(分科会を単独で数えれば10以上)。また、海洋関係の省庁間連絡会議は、別表(2頁参照)に示すように、構成員のレベルに差があるが部会を単独で数えれば計4つある。しかもその構成からみて関係省庁の数を延べで見れば少なくとも11省8庁にのぼる。主な独立行政法人は約20機関。

ところで、われわれはそれぞれの機関の活動実態とりわけ行政関係の動向をどれだけ把握しているだろうか? 例をあげてみよう。「海洋開発関係省庁連絡会議」は2002年8月20日の申し合わせにより、定期的会合をこれまでの7月の年1回を改めて1月と7月に2回開催することにし、1月会合では海洋関係法案の整理等も議題とすることになったほか、複数省庁にまたがるテーマについての部会を設置できるようになった。また、同連絡会議の下に設置されている「沖ノ鳥島活用作業部会」はその存在すらまったくといっていいほど知られていないのではないかと思われるが、毎年1、2回の会合を持ち続けている。「油汚染事件に対する準備及び対応に関する関係省庁連絡会議」はナホトカ号事件など汚染事故が起こるたびに連続的な会議を開いてきたし、サハリン開発にかかわる流出油事故を想定しての対策会議は平成11年9月から今年1月まで7回も開かれている。

こうした実情はなかなか外部からは把握しにくいものである。ということは、知る側ももっと努力をしなければならないが、同時に、行政側の情報発信の不足を表しているのではなかろうか。総合的な海洋政策を論じようとする時、こうした知識や情報を踏まえてこそ有効な議論ができるので、必要な配慮はするとしても一層の情報の発信、提供を期待したい。

国土交通相を海洋特命大臣にして、直ちに関係閣僚会議など設置を

さて、科学技術・学術審議会海洋開発分科会では、経団連や日本財団の提言等についても審議の過程ではかなり取り上げられたにもかかわらず、2002年8月1日に正式発表された答申は、結局、「総合的視点に立った海洋政策を実施していくための企画・立案システムの検討」を掲げるにとどまった。それに対して政界の側から今年6月に出された「海洋権益ワーキングチーム」の提言は、これまでの提言の流れをさらに積極的に前進、発展させたものといえよう。

| ●海洋議員連盟 |

| ●大陸棚調査推進議員連盟 |

| ●TSL実用化促進議員連盟 |

| ●東南海・南海地震対策推進議員連盟 |

| ●北方領土返還・四島交流促進議員連盟 |

| ●漁港整備促進議員連盟(都市漁村交流推進部会あり) |

| ●港湾議員連盟 |

| ●海事議員連盟 |

| ●白砂青松の浜を守り育てる議員連盟 |

| ●捕鯨議員連盟 |

| ●沿整推進議員懇話会 |

| ●内水面漁業振興議員連盟 |

| ●養殖漁業懇話会 |

| ●(自民党・海洋対策特別委員会) |

そこで、筆者はこれらの提言も取り込んで次のような試案を考えた。まず、「海洋特命大臣」を新設し、国土交通大臣にこれを担当していただく。そして、海洋関係の各審議会の討議内容やすべての行政機構の横断的な課題を海洋特命大臣のもとに集約しながら政府として包括的な政策を推進していく。要は、文部科学省が科学技術関係と国家海洋政策全体をダブルで担当するという現状を解消して、国土交通省がわが国海洋政策の調整、推進を支える役割を担うようにしたらどうであろうか、という提案である。もちろん、水産、資源エネルギー、科学技術、外交、環境などの分担は旧来どおり必要であるが、連携体制を担保する上での中軸的機能を強化するということである。

なぜ同省中心にと考えたかというと、開発・利用・保全が集中している沿岸域、すなわちわが国海岸線の総延長約35,000kmのうち70%以上を同省が管理していること、沖ノ鳥島を含めEEZ管理上重要な遠隔離島を国土として主に同省が管理していること、また、海洋を国土に準じた領域として管理することが必要、と考えたからである。その上で、海洋特命大臣の主導の下で準備に着手し直ちに「海洋関係閣僚会議」および内閣府に「海洋政策統括室」を設置する。同室は、海外動向を含めてあらゆる海洋・沿岸域政策関連情報の流通整理と必要な受発信を行って、統合的な政策実行の要の機能を持つようにする。さらに、現行の「科学技術・学術審議会海洋開発分科会」は文部科学省プロパーの『海洋科学技術分科会』に改編し(昭和55年発足時の旧に復する)、代わって国家海洋政策の理念と関係省庁を横断する総合的政策のあり方を審議する『海洋審議会』を、総理大臣の諮問機関として新設する。

なお、法制の整備や行政機構の改編はあくまで手段であって、それで事足れりとすることなく、海洋・沿岸域をより良く理解し、持続的な開発を一層推進し、関連産業の活性化を積極的に図り、国民経済と社会へ大きく寄与することが目的であることを忘れてはなるまい。(了)

(本稿はあくまで筆者の個人的見解であって、所属する団体の全体としての意見ではないことをお断りしておきたい。)

■わが国の海洋政策に関する最近の提言内容の骨子(作成:(社)海洋産業研究会、2004.7.15)

「21世紀の海洋のグランドデザイン」平成12(2000)年6月 |

「海洋と日本:21世紀におけるわが国の海洋政策に関する提言」平成14(2002)年5月※「わが国の海洋政策に関するアンケート調査報告書」も同時発表

|

(平成13年4月の諮問に対する)答申平成14(2002)年8月1日 |

「わが国200海里水域の海洋管理ネットワーク構築に関する提言」平成15(2003)年5月 |

「海洋権益を守るための9つの提言」平成16(2004)年6月15日提言1:「海洋権益関係閣僚会議」(仮称)を設置し、戦略的政策を策定・実施 提言2:中間線の日本側において政府主導の資源調査及び鉱業権の付与・試掘の実施 提言3:東シナ海の境界画定問題を早期に解決する 提言4:2009年の大陸棚限界延長申請に向けた調査を加速する 提言5:「平時」から「有事」へ移行する「グレーゾーン」の事態への対応を含め官邸の危機管理体制を整備 提言6:尖閣諸島周辺警備に関する海上保安庁の警備・監視体制の強化 提言7:中国海洋調査船に毅然として対応する 提言8:沖ノ鳥島・尖閣諸島におけるわが国の施政権を強化する 提言9:自衛隊の能力強化と日米安保の枠組みの活用により、各種事態に対応しうる体制を確保する |

第96号(2004.08.05発行)のその他の記事

- わが国の海洋政策に関する一試案 (社)海洋産業研究会常務理事◆中原裕幸

- 水産遺伝子解析センター開設と遺伝子情報の蓄積 (独)水産総合研究センター中央水産研究所水産遺伝子解析センター長◆中山一郎

- 編集後記 ニューズレター編集代表(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生新