Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第595号(2025.07.20発行)

PDF

2.8MB

佐久島の海を守る~子どもたちが主体で行うアマモの保全活動~

KEYWORDS

しおかぜ学習/離島振興/ESD教育

愛知県西尾市交流共創部佐久島振興課 課長補佐◆三矢由紀子

愛知県三河湾に浮かぶ人口170人の佐久島では、本土側からの通学者が半数以上を占める小中一貫の義務教育学校「しおさい学校」において、子どもたちが主体となってアマモ再生活動に取り組んでいる。この活動は2025年度で23年目を迎え、海の保全・再生と学びの場を同時に創り出してきた。人口減少に直面する離島振興の柱の一つとして、この灯を絶やさず、共に歩み続けたい。

愛知県西尾市佐久島

愛知県名古屋市から南へ電車、バスと船を乗り継いで2時間。知多半島と渥美半島に囲まれた三河湾に浮かぶ佐久島は、愛知県内の有人離島3島の中で最大の島です。海岸の総延長は約11km。1954(昭和29)年に当時の一色町に編入、2011(平成23)年に一色町は西尾市へ合併しました。縄文土器の破片が発見されたり、古墳時代後期の古墳が50基も確認されており、古くから人の営みがあったことを物語っています。江戸時代には、千石船を所有し海運業で繫栄、昭和時代には、海水浴客などで賑わい、40軒もの民宿が軒を連ねていました。しかし、観光ニーズの多様化や、リゾート構想に基づく開発計画がうまく進まず、観光客は年々少なくなっていきました。

かつて1,600人もの人々が暮らしていた佐久島の人口は現在170人あまりです。働く場所が少ないことに加え生活の不便さなどで島を出ていくようになり、少子高齢化が進む島となっています。

かつて1,600人もの人々が暮らしていた佐久島の人口は現在170人あまりです。働く場所が少ないことに加え生活の不便さなどで島を出ていくようになり、少子高齢化が進む島となっています。

アートによる島おこしと島を美しくつくる会

1996(平成8)年、町は現代アートによる島おこしで活性化に向けた取り組みをスタートさせました。同時に島民で構成された「島を美しくつくる会」が発足し、島を想う人達の奮闘が始まりました。アートの事業は、アートディレクターにより推し進められました。これを通じて、島の人々は、日常に溶け込み見過ごしていた黒壁の集落や道端に咲くスイセンなどの風景と自然の価値を目の当たりにしたと言います。そこで、海や里の環境の保全や、景観の保存など島の現状に目を向けた活動に力を入れました。黒壁集落保存、里山整備、海岸のごみ回収、アマモ場再生活動。これらの活動の実施は島の住人だけでは成り立たず、島外の人たちの力を借りて始まりました。

佐久島しおさい学校

島には小学校と中学校があり、過疎化の傾向はここにも押し寄せます。年々減少していく児童数に、島を美しくつくる会は一色町(当時)に想いを伝えます。「この島から子どもの笑顔、子どもの声を無くすわけにはいかん」。2003(平成15)年度に佐久島校区以外の児童・生徒を受け入れる小規模特任校制度(通称「しおかぜ通学」)が始まりました。本土側からの通学者、「しおかぜさん」と呼ばれる子どもたちが毎朝渡船に乗ってやって来るようになります。2019(平成31)年4月からは小学校と中学校が一体となった、愛知県初の義務教育学校として「佐久島しおさい学校」が開校しました。現在全校生徒21人の内、島在住の小中学生は5人、半数以上を「しおかぜさん」が占めています。

学校の教育課程の中、総合学習の時間(しおかぜ学習)では、島の歴史や観光、環境問題など、全校生徒が島と向き合います。2002(平成14)年、「自分たちの海は自分たちで守れるような漁師になりたい」との1人の生徒の想いから、アマモの活動は始まりました。島の海の研究を始めた生徒が、魚の減少原因は何かと探っていく中で、着目したのがアマモでした。漁師さんたちに話を聞くと、昔は辺り一面アマモだらけだったと口々に言います。島の海を豊かにするためには、アマモが増えることが必要だという考えにたどりつきました。

アマモ再生活動の1年目は、種子からの栽培でした。愛知県水産試験場で種子からの栽培方法を教えていただいたり、独自の方法を考案したりして、アマモの種を蒔き発芽するまでこぎつけました。アマモ再生活動の3年目には、それまでいろいろな方法を試した結果、成功率が高かった麻袋方式に辿りつきました。麻袋方式は、ミシンで麻を袋状にし、その中にアマモの種子を混ぜた砂を入れ、袋の口を閉じます。その袋を波や砂の移動が少ない岸から離れた沖に沈めるという方法です。また、同時期に生育旺盛な場所からアマモの根を移植するという方法を知りました。早速漁師さんと作業を開始、新しいアマモの繁殖場所が広がったことが確認できました。

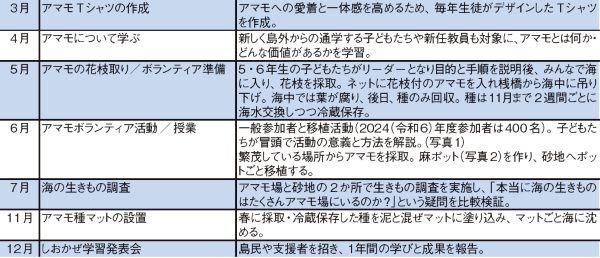

生徒たちは、これらの活動を通じて、海の環境保全だけでなく山の環境も保全しなければ生物多様性を維持できないことに気付き、活動が広がっていきました。2025(令和7)年度で23年目になるアマモ再生活動ですが、1年目から変わらず、子どもたちが主体となって活動を続けています。年間を通じ「アマモ」という身近な植物を教材にして、島の自然への愛着が育つこと、自分たちの活動は社会的に高い価値があると知ることが、子どもたちのモチベーションにつながっています(表1参照)。

学校の教育課程の中、総合学習の時間(しおかぜ学習)では、島の歴史や観光、環境問題など、全校生徒が島と向き合います。2002(平成14)年、「自分たちの海は自分たちで守れるような漁師になりたい」との1人の生徒の想いから、アマモの活動は始まりました。島の海の研究を始めた生徒が、魚の減少原因は何かと探っていく中で、着目したのがアマモでした。漁師さんたちに話を聞くと、昔は辺り一面アマモだらけだったと口々に言います。島の海を豊かにするためには、アマモが増えることが必要だという考えにたどりつきました。

アマモ再生活動の1年目は、種子からの栽培でした。愛知県水産試験場で種子からの栽培方法を教えていただいたり、独自の方法を考案したりして、アマモの種を蒔き発芽するまでこぎつけました。アマモ再生活動の3年目には、それまでいろいろな方法を試した結果、成功率が高かった麻袋方式に辿りつきました。麻袋方式は、ミシンで麻を袋状にし、その中にアマモの種子を混ぜた砂を入れ、袋の口を閉じます。その袋を波や砂の移動が少ない岸から離れた沖に沈めるという方法です。また、同時期に生育旺盛な場所からアマモの根を移植するという方法を知りました。早速漁師さんと作業を開始、新しいアマモの繁殖場所が広がったことが確認できました。

生徒たちは、これらの活動を通じて、海の環境保全だけでなく山の環境も保全しなければ生物多様性を維持できないことに気付き、活動が広がっていきました。2025(令和7)年度で23年目になるアマモ再生活動ですが、1年目から変わらず、子どもたちが主体となって活動を続けています。年間を通じ「アマモ」という身近な植物を教材にして、島の自然への愛着が育つこと、自分たちの活動は社会的に高い価値があると知ることが、子どもたちのモチベーションにつながっています(表1参照)。

■表1 アマモの保全活動の年間計画

■写真1 子どもたちによる解説の様子

■写真2 アマモの麻ポット

ふるさとを未来に残す

しおさい学校後期課程3年生千田さんは、「佐久島は小さい島です。最近は島民の数も少なくなっています。私は、この学校を卒業したら島を出ていきます。でも、私のふるさとはこの佐久島です。この活動を通して島の良さをもっと多くの人に知っていただくことで、島が今までと変わらないふるさとであってほしいです」と述べています。

佐久島のアマモ保全活動は、子どもたちが主体となって二十年以上継続し、海の保全・再生と学びの場を同時に創り出してきました。子どもたちが築いたアマモ保全の成果は、私たちの大きな誇りです。人口減少に直面する離島振興の柱の一つとして、この灯を絶やさず、佐久島の未来が明るく輝くよう、私たちも共に歩み続けたいと考えています。(了)

佐久島のアマモ保全活動は、子どもたちが主体となって二十年以上継続し、海の保全・再生と学びの場を同時に創り出してきました。子どもたちが築いたアマモ保全の成果は、私たちの大きな誇りです。人口減少に直面する離島振興の柱の一つとして、この灯を絶やさず、佐久島の未来が明るく輝くよう、私たちも共に歩み続けたいと考えています。(了)

第595号(2025.07.20発行)のその他の記事

- 海洋科学と政策の結節点─国連海洋会議からその先へ 米国ウッズホール海洋研究所(WHOI)所長◆Peter B.de MENOCAL

- 東京科学大学が推進する「スマートオーシャン」の未来 東京科学大学副学長◆阪口啓、東京科学大学特任専門員◆渡邉文夫

- ITで海洋ごみ問題に挑む ~データの可視化がもたらす変革~ (株)ピリカ代表取締役◆小嶌不二夫

- 佐久島の海を守る ~子どもたちが主体で行うアマモの保全活動~ 愛知県西尾市交流共創部佐久島振興課 課長補佐◆三矢由紀子

- 編集後記 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所所長◆牧野光琢

- インフォメーション