Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第595号(2025.07.20発行)

PDF

2.8MB

東京科学大学が推進する「スマートオーシャン」の未来

KEYWORDS

駿河湾/スマート定置網漁/SDG14

東京科学大学副学長◆阪口啓、東京科学大学特任専門員◆渡邉文夫

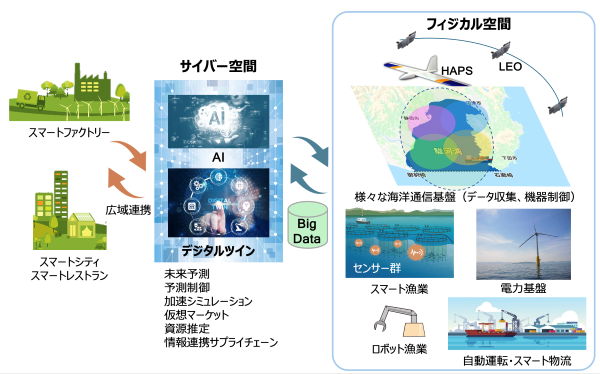

東京科学大学では、目指す社会変革の姿を「よき地球・よき社会・よき生活」の3つのビジョンで示している。「スマートオーシャン」では、漁業などのフィジカル空間とAI・デジタルツインのサイバー空間の連携により、地球環境・未来産業・食料安定供給・健康安心生活などが連鎖して「よき未来のオーシャン」に貢献できるエコシステムを超スマート社会推進コンソーシアムと共に構築することを目指している。

海は超スマート社会に向けた課題解決のフロンティア

超スマート社会の実現を2016年に政府が目標として掲げたことを受け、当時の東京工業大学(現在は東京科学大学)では産学官が連携して人材育成から研究開発までを行う「次世代型社会連携教育研究プラットフォーム」として2018年に超スマート社会(SSS)推進コンソーシアムを設立するとともに、有為な人材を輩出するための超スマート社会卓越教育課程をスタートさせた。コンソーシアムには60余機関の参加を得て、産学官が連携して教育研究にあたるオープンな研究フィールドとして、量子科学、ロボティックス、モビリティ、人工知能、インフラメンテナンス、スマート農業などを設定し、さらにスマートオーシャンへの取り組みもスタートした。

地球の表面積の約7割を占める海は、食糧供給や地球温暖化などさまざまな課題を解決するための最後のフロンティアとも言える。日本は広大な排他的経済水域を有する海洋国家であるが、海洋資源の利活用や環境問題など多くの課題を抱えること、それら課題は単に海洋の問題にとどまらず、国民生活や地球規模課題に直結している点が重要である。

地球の表面積の約7割を占める海は、食糧供給や地球温暖化などさまざまな課題を解決するための最後のフロンティアとも言える。日本は広大な排他的経済水域を有する海洋国家であるが、海洋資源の利活用や環境問題など多くの課題を抱えること、それら課題は単に海洋の問題にとどまらず、国民生活や地球規模課題に直結している点が重要である。

教育研究と新産業創生

SSS推進コンソーシアムにおけるスマートオーシャンの検討は2021年6月からスタートした。デジタル実装を通じて心豊かな暮らしを実現する、政府のデジタル田園都市構想(2021年10月)の立案を踏まえ、その海洋版を目指す駿河湾スマートオーシャン議員連盟が設立され(2022年1月)、駿河湾が舞台の国際ラウンドテーブル等の開催を経て、G7広島サミット(2023年5月)でも提言された。

このような背景から超スマート社会教育研究フィールドの1つとしてスマートオーシャンプロジェクトを開始し駿河湾に実証フィールドを構築した。基盤として湾全域をカバーできる通信ネットワークを準備し、漁業のスマート化、物流のスマート化、サステナブルオーシャンの実現を目指している(図1)。

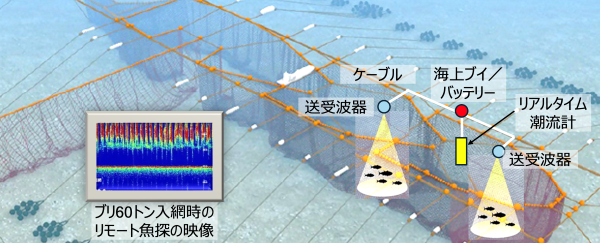

漁業者や漁協の多大なるご協力を得て、駿河湾に設置されている定置網にリアルタイムデータ収集用各種センサーと通信装置を追加設置した。実際に水揚げされた魚種と漁獲量の情報(海況日報)と漁業者の経験・ノウハウ、定置網のセンサーデータをAIで分析する「定置網デジタルツイン」の構築を進めており、定置網の中の魚の状況が徐々に推定できるようになってきた。定置網を引き上げて収穫するタイミングは漁業者の経験による判断で行っているが、魚種や漁獲量は実際に網を上げてみないと分らないという難しさがある。一方、スマート化が進み定置網デジタルツインがさらに精緻になれば、網の中の魚種・漁獲量・市場価値を推定して適切な引き上げ日を設定することや、市場や小売業者・レストランに事前に漁獲予定を通知して付加価値を高めることも可能になる。

この海洋デジタルツインのアプローチは、海上養殖や沿岸漁業にも有効である。沿岸漁業においては、ASV(小型無人ボート)やドローンに搭載した多数のセンサー情報の集合知により海洋デジタルツインが近未来推定を行い、また水揚げもロボット化することにより、安全で無駄のないかつ環境負荷の少ない持続可能な海洋産業を実現できる(図2)。漁業者・市場・倉庫・流通・小売り・料理店・消費者など重層的構造を考えると、漁業のスマート化だけでは不十分で、多業種・複数事業者間の情報連携の難しさが壁とはいえ、サプライチェーン全体としてのスマート化がさらなるターゲットといえる。

このような背景から超スマート社会教育研究フィールドの1つとしてスマートオーシャンプロジェクトを開始し駿河湾に実証フィールドを構築した。基盤として湾全域をカバーできる通信ネットワークを準備し、漁業のスマート化、物流のスマート化、サステナブルオーシャンの実現を目指している(図1)。

漁業者や漁協の多大なるご協力を得て、駿河湾に設置されている定置網にリアルタイムデータ収集用各種センサーと通信装置を追加設置した。実際に水揚げされた魚種と漁獲量の情報(海況日報)と漁業者の経験・ノウハウ、定置網のセンサーデータをAIで分析する「定置網デジタルツイン」の構築を進めており、定置網の中の魚の状況が徐々に推定できるようになってきた。定置網を引き上げて収穫するタイミングは漁業者の経験による判断で行っているが、魚種や漁獲量は実際に網を上げてみないと分らないという難しさがある。一方、スマート化が進み定置網デジタルツインがさらに精緻になれば、網の中の魚種・漁獲量・市場価値を推定して適切な引き上げ日を設定することや、市場や小売業者・レストランに事前に漁獲予定を通知して付加価値を高めることも可能になる。

この海洋デジタルツインのアプローチは、海上養殖や沿岸漁業にも有効である。沿岸漁業においては、ASV(小型無人ボート)やドローンに搭載した多数のセンサー情報の集合知により海洋デジタルツインが近未来推定を行い、また水揚げもロボット化することにより、安全で無駄のないかつ環境負荷の少ない持続可能な海洋産業を実現できる(図2)。漁業者・市場・倉庫・流通・小売り・料理店・消費者など重層的構造を考えると、漁業のスマート化だけでは不十分で、多業種・複数事業者間の情報連携の難しさが壁とはいえ、サプライチェーン全体としてのスマート化がさらなるターゲットといえる。

■図1 スマートオーシャンプロジェクト

■図2 スマート定置網漁

よき地球・よき社会・よき生活に向けて

さまざまな企業の有する技術や大学の研究成果を連携させて、現実社会(例えば漁業者)の抱える課題を一緒に解決していくことが研究成果の社会実装という出口に向けて重要であることは言うまでもない。一方、現実課題の解決という視点だけでは未来の新しい社会や産業を創成していくことはできない。斬新な発想により爆発的イノベーションを生む素地を作ることが大学の責務である。

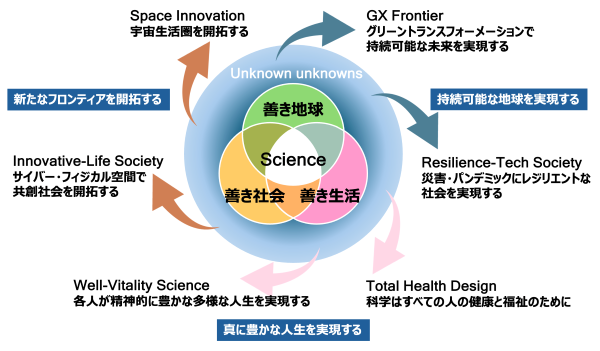

東京科学大学では、実現を目指す社会変革の姿を「よき地球・よき社会・よき生活」の3つのビジョンとして定め、その戦略構想「Visionary Initiatives」推進体制をとっている(図3)。地球と社会と生活が連鎖的に良い方向に回っていくようなエコシステムを実現していくことが目標である。Visionary Initiativesに基づき科学と技術の研究開発を進め、それを産業界や国際的な枠組みと連携・協力して社会実装を推進し、さらに新たに生じる社会課題に挑戦するエコシステムを構築していく。

スマートオーシャンに関連する目指す姿を例示する。例えば、面積当たりの二酸化炭素吸収量は、森林より海藻のほうが多いとされるが、海藻が育つ環境を整えることで地球温暖化対策とともに豊かで健康な食生活に貢献できる。また、海洋ごみやマイクロプラスチック問題を科学技術的に解決することは、生物多様性を保ちつつ人の健康によい水産食品の持続的供給につながり、さらに健康な海は生活観光資源として人々に精神的な豊かさを与えるであろう。また、先端的ロボット技術やAIや通信技術を水産・海運に適切に実装することにより、海上労働の安全性向上・省力化だけでなく陸上と同等の健康管理や医療が可能になる。さらに、精緻な海洋デジタルツインを構築することにより、海洋資源の未来予測と需要・供給の最適な予測制御あるいは環境変動リスクの回避ができるようにもなる。

SDG14「海の豊かさを守ろう」では7つの達成目標と3つの実現方法が示されている。東京科学大の「スマートオーシャン」では、狭い意味でオーシャンを捉えることなく、Visionary Initiativesに基づき地球環境・未来産業・食料安定供給・健康安心生活などが連鎖して「よき未来のオーシャン」に貢献していくことを目指している。(了)

東京科学大学では、実現を目指す社会変革の姿を「よき地球・よき社会・よき生活」の3つのビジョンとして定め、その戦略構想「Visionary Initiatives」推進体制をとっている(図3)。地球と社会と生活が連鎖的に良い方向に回っていくようなエコシステムを実現していくことが目標である。Visionary Initiativesに基づき科学と技術の研究開発を進め、それを産業界や国際的な枠組みと連携・協力して社会実装を推進し、さらに新たに生じる社会課題に挑戦するエコシステムを構築していく。

スマートオーシャンに関連する目指す姿を例示する。例えば、面積当たりの二酸化炭素吸収量は、森林より海藻のほうが多いとされるが、海藻が育つ環境を整えることで地球温暖化対策とともに豊かで健康な食生活に貢献できる。また、海洋ごみやマイクロプラスチック問題を科学技術的に解決することは、生物多様性を保ちつつ人の健康によい水産食品の持続的供給につながり、さらに健康な海は生活観光資源として人々に精神的な豊かさを与えるであろう。また、先端的ロボット技術やAIや通信技術を水産・海運に適切に実装することにより、海上労働の安全性向上・省力化だけでなく陸上と同等の健康管理や医療が可能になる。さらに、精緻な海洋デジタルツインを構築することにより、海洋資源の未来予測と需要・供給の最適な予測制御あるいは環境変動リスクの回避ができるようにもなる。

SDG14「海の豊かさを守ろう」では7つの達成目標と3つの実現方法が示されている。東京科学大の「スマートオーシャン」では、狭い意味でオーシャンを捉えることなく、Visionary Initiativesに基づき地球環境・未来産業・食料安定供給・健康安心生活などが連鎖して「よき未来のオーシャン」に貢献していくことを目指している。(了)

■図3 東京科学大学のVisionary Initiatives

第595号(2025.07.20発行)のその他の記事

- 海洋科学と政策の結節点─国連海洋会議からその先へ 米国ウッズホール海洋研究所(WHOI)所長◆Peter B.de MENOCAL

- 東京科学大学が推進する「スマートオーシャン」の未来 東京科学大学副学長◆阪口啓、東京科学大学特任専門員◆渡邉文夫

- ITで海洋ごみ問題に挑む ~データの可視化がもたらす変革~ (株)ピリカ代表取締役◆小嶌不二夫

- 佐久島の海を守る ~子どもたちが主体で行うアマモの保全活動~ 愛知県西尾市交流共創部佐久島振興課 課長補佐◆三矢由紀子

- 編集後記 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所所長◆牧野光琢

- インフォメーション