Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第591号(2025.03.20発行)

PDF

2.3MB

船舶の安全運航を支える

KEYWORDS

船員育成/知床遊覧船事故/安全統括管理者・運航管理者

(一社)海洋共育センター理事長◆畝河内 毅

(一社)海洋共育センターは、船員不足問題の解消に内航海運業界全体で取り組み、船員確保と船員の資質向上を通じて、安定的な内航輸送サービスの提供と日本の産業維持・活性化に貢献するため、2013年9月に設立された。今回、国に代わって「安全統括管理者試験及び運航管理者試験」を行うことになり、2025年春からの試験の開始に向けて鋭意作業を進めている。

本試験制度により、旅客船の事故が大きく減少することを願う。

本試験制度により、旅客船の事故が大きく減少することを願う。

(一社)海洋共育センターとは

(一社)海洋共育センター※1は、船員不足問題の解消に内航海運業界全体で取り組み、船員確保と船員の資質向上を通じて、安定的な内航輸送サービスの提供と日本の産業維持・活性化に貢献するため、2013(平成25)年9月に設立された一般社団法人です。会員数は、設立当初は208社でしたが、2024(令和6)年12月31日現在には291社と大幅に増加しました。

当センターは、①「新しい人生を拓く場」としての船員育成を目的とする海事人材育成開発事業、②魅力ある船員労働の実現を目的とする再教育支援事業、③内航事業者の経営能力の向上を目的とする企業力活性化事業の3本を実施しています。これらの事業を通じて、中小零細な内航船事業者の船員の安定的かつ効率的な確保と育成、船員育成の共同化の仕組みの構築、船員育成コストの可視化と標準化の推進、中小零細事業者の経営合理化の支援などの7つのビジョンの実現に向けて活動を行っています。会員各社の社船を、航海実習船として355隻、機関実習船として288隻の計643隻の提供を受け、ビジョンの実現に向けた活動を進めています。

当センターは、①「新しい人生を拓く場」としての船員育成を目的とする海事人材育成開発事業、②魅力ある船員労働の実現を目的とする再教育支援事業、③内航事業者の経営能力の向上を目的とする企業力活性化事業の3本を実施しています。これらの事業を通じて、中小零細な内航船事業者の船員の安定的かつ効率的な確保と育成、船員育成の共同化の仕組みの構築、船員育成コストの可視化と標準化の推進、中小零細事業者の経営合理化の支援などの7つのビジョンの実現に向けて活動を行っています。会員各社の社船を、航海実習船として355隻、機関実習船として288隻の計643隻の提供を受け、ビジョンの実現に向けた活動を進めています。

海技士養成事業

当センターの最も中心となる事業は、民間完結型六級海技士短期養成の支援事業です。従来、中小内航海運事業者の船員育成は、外航海運や漁船からの海技資格を有した転入者(即戦力)または縁故者を中心に受け入れることが一般的で、新たに新卒者や資格のない人たちを雇用し、一から自社で育成することを怠ってきました。そして折からの人手不足で従来の採用ルートは完全に枯渇した上、荷主の厳しいコスト競争の中で内航海運事業も経済性を問われ、特に中小の内航海運事業者は予備船員を雇用する余力が無くなり、その結果、若手船員の育成・採用ができず、船員の高齢化や不足が深刻化していきました。

そのため、2007(平成19)年頃から内航海運業界が国土交通省に対応を要請し、新たに「民間完結型六級海技士短期養成事業」(新6級)が創設されました。従来は、OJTにより海技試験を受験するまでに数年間必要としていた期間を、新6級では、民間の船員養成機関において座学を行い、その後、養成機関の練習船や内航船による実習を経て、比較的短期間(約1年間)で資格を取得できる制度です。当センターは、船会社や民間の船員養成機関などの会員で構成されているため、新6級への対応では、実習船の提供など会員の協力を得ながら事業を行い、徹底した安全教育を行ってきました。すでに約1,100人の船員を育成して内航船事業者に供給しています。

船舶を安全運航するためには、船体や設備の安全性の確保だけではなく、それを運航する船員の資質によるところも大きく、当センターは長年の船員の育成事業を通じて、さまざまな船員の安全教育に関する知見を蓄積してきています。

そのため、2007(平成19)年頃から内航海運業界が国土交通省に対応を要請し、新たに「民間完結型六級海技士短期養成事業」(新6級)が創設されました。従来は、OJTにより海技試験を受験するまでに数年間必要としていた期間を、新6級では、民間の船員養成機関において座学を行い、その後、養成機関の練習船や内航船による実習を経て、比較的短期間(約1年間)で資格を取得できる制度です。当センターは、船会社や民間の船員養成機関などの会員で構成されているため、新6級への対応では、実習船の提供など会員の協力を得ながら事業を行い、徹底した安全教育を行ってきました。すでに約1,100人の船員を育成して内航船事業者に供給しています。

船舶を安全運航するためには、船体や設備の安全性の確保だけではなく、それを運航する船員の資質によるところも大きく、当センターは長年の船員の育成事業を通じて、さまざまな船員の安全教育に関する知見を蓄積してきています。

旅客船の総合的な安全・安心対策への貢献

2022(令和4)年4月に発生した、知床遊覧船事故では、多くの方が死亡または行方不明となり大変不幸な事故となりました。

この事故を受け、国土交通省では同月に「知床遊覧船事故対策検討委員会」を立ち上げ、同年12月に「旅客船の総合的な安全・安心対策」※2をとりまとめました。その対策は、①事業者の安全管理体制の強化 (安全統括管理者・運航管理者への試験制度の創設など) ②船員の資質の向上 (船長要件の創設など) ③船舶の安全基準の強化 (法定無線設備からの携帯電話の除外など) ④監査・処分の強化、などその他あわせて7項目からなっています。

2024(令和6)年1月には、国土交通省による「海上運送法等の一部を改正する法律」の一部改正事項等に関する説明会が開催されました。当センターとしても、今後のこれらの安全対策の一端でも担えないであろうかと検討を行ってきました。この検討を通じて、今回の事故の大きな原因の一つである、船舶の安全を担う安全統括管理者や運航管理者の資質の確保に関わることではないかと考えました。

同年8月に、国土交通省が海上運送法に基づき、安全統括管理者試験及び運航管理者試験の実施に関する事務を円滑に行うための指定試験機関の公募を開始しされたことを受けて、理事会や総会の手続きを経て当センターも応募しました。法律等に定める要件に照らした審査の結果、11月29日に「安全統括管理者試験及び運航管理者試験を実施する指定試験機関」として、当センターに決定したことが国土交通省から公示されました。

この事故を受け、国土交通省では同月に「知床遊覧船事故対策検討委員会」を立ち上げ、同年12月に「旅客船の総合的な安全・安心対策」※2をとりまとめました。その対策は、①事業者の安全管理体制の強化 (安全統括管理者・運航管理者への試験制度の創設など) ②船員の資質の向上 (船長要件の創設など) ③船舶の安全基準の強化 (法定無線設備からの携帯電話の除外など) ④監査・処分の強化、などその他あわせて7項目からなっています。

2024(令和6)年1月には、国土交通省による「海上運送法等の一部を改正する法律」の一部改正事項等に関する説明会が開催されました。当センターとしても、今後のこれらの安全対策の一端でも担えないであろうかと検討を行ってきました。この検討を通じて、今回の事故の大きな原因の一つである、船舶の安全を担う安全統括管理者や運航管理者の資質の確保に関わることではないかと考えました。

同年8月に、国土交通省が海上運送法に基づき、安全統括管理者試験及び運航管理者試験の実施に関する事務を円滑に行うための指定試験機関の公募を開始しされたことを受けて、理事会や総会の手続きを経て当センターも応募しました。法律等に定める要件に照らした審査の結果、11月29日に「安全統括管理者試験及び運航管理者試験を実施する指定試験機関」として、当センターに決定したことが国土交通省から公示されました。

練習船実習風景

安全統括管理者試験及び運航管理者試験

当センターは、国に代わって安全統括管理者試験及び運航管理者試験を行うことになりましたが、今後とも国土交通省海事局の指導を得ながら対応を進めることになります。

一方で、一般社団法人として継続して本事業を運営できることも重要であり、今までに培ってきた経験や組織を活用して実施していくこととなります。そのため、以下の五つの方針を立てました。

i. 旅客船の安全に真摯に取り組んできた者は合格できる試験内容とする。

(難易度を高くすることではなく、実務を理解しているかを見極める)

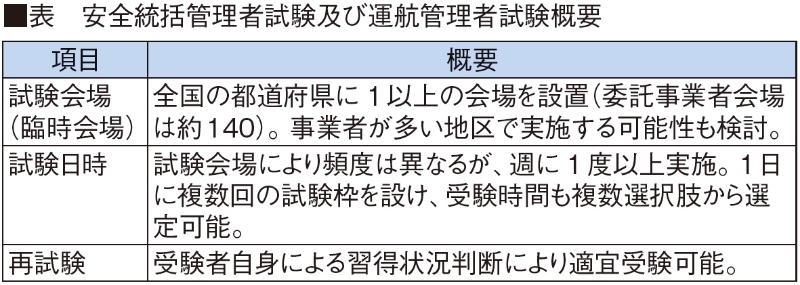

ii. 全国にできるだけ多くの試験会場を設ける。

iii. 試験開始の日時もある程度選択できるようにする。

iv. 再試験も比較的手軽に受験できるようにする。

v. 持続的事業となるように経済採算性も配慮する。

これらを踏まえて、試験計画の策定、試験問題の作成や国土交通省との調整などは自らが実施しますが、試験の実務事務は外部の専門機関に委託することとして、2024(令和6)年12月に外部の専門機関と契約をしました。現在、当センターは、試験開始に向けてさまざまな手続きや調整を行っており、基本方針に沿って2025(令和7)年春からの試験の開始に向けて鋭意作業を進め、指定試験機関としての責任を果たしてまいります(表参照)。

しかしながら、旅客船の安全に大きな責任を有する安全統括管理者及び運航管理者は、試験に合格したことで完結するものではありません。試験合格後も、より一層安全の訴求を継続することが重要です。今回の海上運送法の改正では資格者証交付後も2年ごとに、講習の受講を義務付けています。安全統括管理者及び運航管理者は、この新講習制度などを通じて、たゆまず事故防止に関する先端情報の収集や法令改正情報を更新することが重要であることを忘れてはなりません。本試験制度や講習制度により、旅客船の事故が大きく減少することが筆者の願いです。(了)

一方で、一般社団法人として継続して本事業を運営できることも重要であり、今までに培ってきた経験や組織を活用して実施していくこととなります。そのため、以下の五つの方針を立てました。

i. 旅客船の安全に真摯に取り組んできた者は合格できる試験内容とする。

(難易度を高くすることではなく、実務を理解しているかを見極める)

ii. 全国にできるだけ多くの試験会場を設ける。

iii. 試験開始の日時もある程度選択できるようにする。

iv. 再試験も比較的手軽に受験できるようにする。

v. 持続的事業となるように経済採算性も配慮する。

これらを踏まえて、試験計画の策定、試験問題の作成や国土交通省との調整などは自らが実施しますが、試験の実務事務は外部の専門機関に委託することとして、2024(令和6)年12月に外部の専門機関と契約をしました。現在、当センターは、試験開始に向けてさまざまな手続きや調整を行っており、基本方針に沿って2025(令和7)年春からの試験の開始に向けて鋭意作業を進め、指定試験機関としての責任を果たしてまいります(表参照)。

しかしながら、旅客船の安全に大きな責任を有する安全統括管理者及び運航管理者は、試験に合格したことで完結するものではありません。試験合格後も、より一層安全の訴求を継続することが重要です。今回の海上運送法の改正では資格者証交付後も2年ごとに、講習の受講を義務付けています。安全統括管理者及び運航管理者は、この新講習制度などを通じて、たゆまず事故防止に関する先端情報の収集や法令改正情報を更新することが重要であることを忘れてはなりません。本試験制度や講習制度により、旅客船の事故が大きく減少することが筆者の願いです。(了)

※1 (一社)海洋共育センター https://kaiyokyoiku.jp/

※2 国土交通省「旅客船の総合的な安全・安心対策」

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001580159.pdf

※2 国土交通省「旅客船の総合的な安全・安心対策」

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001580159.pdf

第591号(2025.03.20発行)のその他の記事

- 国際航路標識機関(IALA)の誕生 〜世界の航路標識の発展のために〜 海上保安庁交通部企画課国際・技術開発室専門官◆有田真由美

- 英国における海事政策と日本への示唆 〜自動運航船への対応と課題〜 海上保安大学校海上警察学講座講師◆鮫島拓也

- 船舶の安全運航を支える (一社)海洋共育センター理事長◆畝河内 毅

- 沿岸域の安全について 〜仙台防災枠組から10年〜 高知工科大学工学研究科長◆佐藤愼司

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員◆田中広太郎